artes & letras

'La lentitud de los bueyes', de Julio Llamazares: ese fugaz temblorcillo

LIBROS

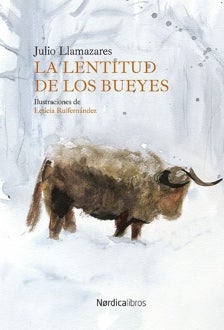

Nórdica relanza el poemario del autor leonés que remite a lo primigenio oculto en las lejanas «fuentes del tiempo», ilustrado por Leticia Ruifernández

'El vuelo de los delfines', de José Ignacio García: derecho a la felicidad

Fermín Herrero

Todo empieza en el imaginario poético de Julio Llamazares con una escena grabada desde la infancia, a puro hielo, en su memoria, la de un buey que avanza, tal vez «rumiando su tristeza», por delante el vaho de los morros, con flemática cachaza, en medio ... de una nevada copiosa. Así reza el segundo verso del libro que nos ocupa: «Todo es tan lento como el pasar de un buey sobre la nieve». De aquella conmoción queda, parafraseando al propio autor, un fugaz temblorcillo, es decir, la poesía en sí misma, que recorre toda su formidable labor, no sólo como algo embrionario, sino como semilla constante, mandorla, humus y sustrato fundamental del conjunto de su escritura.

De ahí brota toda una cosmovisión lírica, y aun literaria, tal y como sucede, por poner dos casos y en otro orden de cosas, con el níspero del patio de la casa materna sobre el que una y otra vez volvía el pintor valenciano Ramón Gaya, o la carrasquilla coronando una loma casi mocha, motivo que funciona a modo de rima visual interna en la película de Mercedes Álvarez 'El cielo gira', que ella veía, como Llamazares, desde el ventano de la habitación en el hogar de sus mayores; las tres visiones, digamos, en consonancia con la apreciación de un cuarto nombre para mí admirable, el narrador francés Pierre Bergounioux: «Sólo se es una vez. Hay un privilegio del origen, un sortilegio también. La fe nueva, intacta, que uno trae al nacer confiere a las primeras cosas un ascendente definitivo».

Tras la edición ilustrada, igualmente primorosa, de 'Memoria de la nieve' (original de 1982), Nórdica nos ofrece ahora 'La lentitud de los bueyes' (1979, gracias a la obtención del premio Antonio González de Lama), en esta ocasión acompañada de las hermosísimas acuarelas, como a vuelapluma, de Leticia Ruifernández, cuyo buen quehacer, de una maestría modesta, abajada, siempre encaminada a complementar los textos evitando cualquier subrayado, ya conocíamos del libro de testimonios de mayores del Poniente y la Raya zamorana, por la parte de Aliste, los Arribes y Sayago, 'Cuaderno de últimas voces'. Y justo la gouache de Ruifernández del animal de carga, con algo desvaído, difuso, como sonámbulo u onírico, su pachorra y paso trabajoso, el lomo cubierto y difuminado entre los copos, las patas lanudas hundidas en un tomo de nieve considerable, medianil, con algo atávico, como de animal prehistórico (dentro, en las guardas, se imitan dos pinturas de las paredes de una caverna), a su vez la última del interior del libro, en cierta medida circular puesto que en el tramo de cierre aparecen «los bueyes suicidados en el río», es la escogida, en buena lógica, para la portada.

En cada relectura de 'La lentitud de los bueyes' me pregunto cómo un estudiante, imagino que renegado, de Derecho, con veintitrés primaveras, desplazado en Gijón, frente al mar Cantábrico por completo ausente en sus versos, consiguió cristalizar en nuestro idioma, con un tempo, un clima derivado de la estampa con que empezaba la recensión, la épica versicular con ritmo anafórico, la narratividad poética de índole irracional, sustentada en símiles y metáforas expandidas, a lo Saint-John Perse, arraigándola en sus ancestros, pongamos celtas, más bien acrónicos o atemporales, a mayores convertidos mediante la palabra en intemporales, del noroeste hispano: «Yo vengo de una raza de pastores que perdió su libertad cuando perdió sus ganados y sus pastos», se condensa en el cuarto segmento del libro.

Nórdica

La lentitud de los bueyes

- Julio Llamazares 52 páginas 18,75 euros

En cada relectura, además, más allá de los indudables aciertos verbales, perduran las trazas de un sentido crucial para entender el estupor de nuestra estirpe en el mundo, a lo largo de los siglos. Por eso, a diferencia de otros deslumbramientos de la juventud que se me han caído al volver sobre ellos, me sacude el mismo estremecimiento de sentir la poesía auténtica, verdadera, como me ocurrió en su día con dos libros de paisanos leoneses, emparentados en cuanto al tono y concepto global: 'Descripción de la mentira' de Antonio Gamoneda, que se publicó antes y leí después, y 'Antífona de otoño en el valle del Bierzo' de Juan Carlos Mestre, Adonáis en 1985.

Lo cierto es que, fuera como fuese, nos encontramos ante un poema único, fragmentario, dividido en veinte secuencias, como aquel mítico de Neruda, sin que guarde ninguna relación más allá del número, escrito en estado de gracia permanente, como después 'Memoria de la nieve', con el que compone un canto inmemorial, entre la memoria y su imposibilidad, en el que cada parte se interrelaciona con las demás, mediante la dosificación y reiteración, al «paso cíclico» del tiempo destructor y su «espiral», de motivos, a modo de sinfonía con ritornelos, como el esparto, la noria, la escarcha, las urces, aquí brezo, las fresas, la fijación simbólica, recurrente, en el adjetivo amarillo, indicio inequívoco en su bibliografía entera de la decadencia y la muerte…

Delibes: «misterio» y «milagros»

C. MonjeMartín Garzo reúne en 'Delibes, los pájaros y los niños' un conjunto de textos que contradicen la etiqueta 'realista' del autor de 'Las ratas' y acompañados por fotografías de Navia

El poema remite, como decíamos, a los orígenes genesiacos, «ciertamente memorables», a lo primigenio oculto en las lejanas «fuentes del tiempo». Sobre sus versos gravita una quietud y una mansedumbre antiguas, las que traen la nieve y los animales de arrastre, un silencio que se posa «como escarcha sobre los prados» y una tristeza «que madura lentamente en el panal del corazón». Su contenido de fondo es, ya desde el comienzo, con toda su crudeza, una reminiscencia demorada, aunque no convenga invocar al recuerdo, de una civilización campesina periclitada, sumida en el abandono; una evocación levantada desde una tierra «más amarga» que el aludido esparto, «donde creció el olvido», con «sus arenas movedizas»; la soledad, «su único alimento»; y la desolación, su «pájaro invisible», inevitable pese a los vanos esfuerzos rememorativos de retornar a lo definitivamente inaccesible.

De todos es sabido que Llamazares, tras las dos faenas poéticas comentadas, difíciles de igualar, gloriosas (y no exagero, figuran ya, con todo merecimiento, en el Parnaso de nuestra literatura, la colección Letras Hispánicas de Cátedra y han sido traducidas al italiano, francés, neerlandés, hebreo y occitano, que sepamos), como los toreros de raza tipo Curro Romero, no sé si la comparación está muy bien traída pese al «toro de nieve» conclusivo de su segundo libro, se espantó, como si dijera, ahí queda eso, amigos, a ver quién es el listo que trata de aproximarse. Si bien, a mi juicio, se retiró sólo del versículo, no abandonó en absoluto la poesía, que sustenta y permea toda su obra, como él mismo reconoció, con meridiana claridad, en unas declaraciones: «Yo creo que sigo haciendo poesía en todo lo que escribo, porque mi visión de la realidad es poética».

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Iniciar sesiónEsta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete