Memorias de sangre y rabia

25 años sin Alberto y Ascen

Hace frío en esa calle. Siempre, incluso en verano. El frío del alma encogida cuando el viandante escucha sus propios pasos y piensa en el joven matrimonio cogido del brazo con tres flores en la mano

Sevilla

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Iniciar sesión1. LA NOCHE MÁS LARGA. UNA llamada de teléfono en mitad de la noche. Al fijo, que por precaución no estaba en la Guía. Al otro lado, la voz de Rafael Porras, hoy presidente de Canal Sur, entonces redactor jefe de El Mundo-Andalucía. « ... Han disparado a Jiménez Becerril. Cerca de su casa». La conciencia, aún difusa por las brumas del sueño, intenta encajar la noticia. «Pero… ¿está muerto? ¿Ha sido un atentado, un atraco?». Porras titubea y esboza una respuesta oblicua. «Tiene mala pinta. Y parece que han disparado también a su mujer». Ambos lo sabemos: estamos ante la peor de las hipótesis. Nos repartimos las llamadas; hay que movilizar a la redacción. Me toca despertar al director, Paco Rosell, que me hace las mismas preguntas y recibe las mismas respuestas. Se queda unos segundos en silencio. No hay mucho más que decir ni que esperar. En marcha. La madrugada de ese viernes va a ser larga. Muy larga.

Una mirada por el balcón. La noche está lluviosa y gélida. La radio de madrugada emite programas de rutina hasta que un boletín da la noticia. Muertos. Los dos, él y ella. Siento como un puñetazo en el plexo solar y se me escapa un improperio en voz alta. Con el pulso acelerado mientras hierve el café se me empieza a dibujar una idea: todos vamos a acordarnos dentro de mucho tiempo de los detalles exactos de ese día. Un taxi hasta la Catedral. El taxista intuye algo porque lleva un rato viendo trasiego de coches de policía. Hay gente, poca, en la esquina de la Plaza Virgen de los Reyes con la calle de don Remondo, cortada por un patrullero de luces azules y una cinta. La vista busca a alguien conocido, un responsable, algún político. No lo encuentra. Suenan las campanas de Giralda dando alguna hora. Entre los murmullos en voz queda se distingue la palabra maldita, siniestra. ETA.

MÁS INFORMACIÓN

- Tres generaciones rotas por ETA

- Los testigos del crimen: el horror en seis llamadas telefónicas

- Soledad Becerril: «Los crímenes de ETA deben estudiarse en los colegios y la universidad»

- Teresa Barrio, la abuela coraje: «De no ser por mis nietos quizá me habría tirado por una ventana»

- La Fundación Jiménez Becerril conmemora los 25 años del asesinato de Alberto y Ascen

- Las cuarenta horas más tristes de Sevilla

Comienza a amanecer sobre la Avenida de la Constitución, camino del Ayuntamiento cuya puerta principal ya está abierta. El municipal de guardia me conoce y con la cara descompuesta me deja pasar a un vestíbulo todavía desierto, pero no subir al despacho de la alcaldesa. Poco después llegará, o quizás ya estuviese allí, Carlos Herrera. Lleva un micrófono enorme, como de medio metro o más, cuyo recuerdo también se me quedará grabado. Bajo la monumental escalera de Demetrio de los Ríos monta un estudio improvisado. En las horas siguientes irán llegando concejales, algún diputado, amigos del matrimonio. Voces bajas, miradas perplejas, doloridas. Apenas palabras. Abrazos. Y mucho, mucho llanto.

2. LOS PÁJAROS DE LA MUERTE. Por la mañana, la ciudad lo sabe. Cientos, miles de personas se agolpan bajo un aguacero en la Plaza Nueva. Está fresca en la memoria, demasiado fresca, la larga vigilia por Miguel Ángel Blanco. Circulan ya los detalles del crimen, que la Policía va confirmando. El paseo de Alberto y Ascen desde un bar próximo hasta su casa, los disparos, uno detrás de otro, los cuerpos tendidos sobre el adoquinado mientras los niños duermen en el domicilio donde el escritor y vecino Fernando Iwasaki acude para impedir que vayan al colegio y mantener apagada la televisión para que no vean los telediarios. Hay gritos, consignas contra ETA, y una viscosa cosquilla de rabia y de miedo. Alrededor de mediodía un aplauso atronador recibe a los féretros. En la capilla ardiente del Salón Colón espera la Corporación al completo, con Soledad Becerril al frente, pálida y llena de dignidad dentro de su vestido negro. Pasará allí, prácticamente sin moverse, un día entero.

Plano fundido. El sábado, último día de enero, no cabe un alma ni un cuerpo en la Catedral. Afuera cae un chaparrón bíblico y dentro suena música de Bach. El arzobispo Amigo Vallejo lanza desde el altar mayor, ante los ataúdes, una pregunta desgarradora: «Caín, ¿dónde está tu hermano»? En todo el centro de la ciudad, azotado por el agua y el viento, reina un silencio plomizo, glacial, sobrecogido, que cala hasta la médula de los sevillanos y estremece a una comunidad incapaz de entender la inesperada agresión del terrorismo.

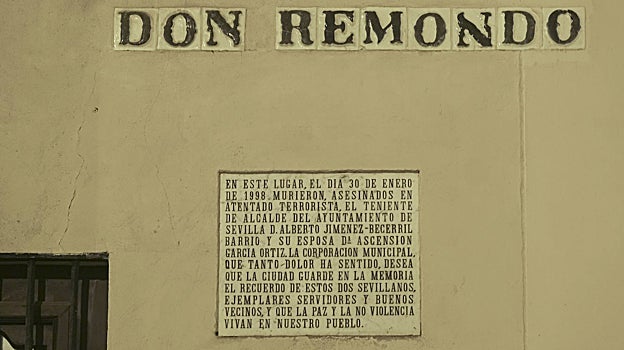

El periodista no va al cementerio, donde una sencilla lápida dice Alberto y Ascen, en versales, delante de un sobrio crucifijo que permanecerá mucho tiempo cubierto de flores como las que esa maldita noche llevaban a sus hijos porque al día siguiente celebraban en el colegio «el día de la paz». Alguien las recogió del suelo tras el levantamiento de los cadáveres. Sobre el pavés de Don Remondo, que se convertirá para siempre en un lugar de la memoria de Sevilla, hay decenas de ramos y de velas cubriendo las manchas aún frescas de la sangre.

La ciudad no quiere ni puede olvidar. La memoria colectiva mantiene hoy a Ascen y Alberto presentes y los rescata del tiempo sin tiempo de la muerte

Por la tarde se desborda un río humano. Una manifestación gigantesca reúne a la práctica mitad –o más—de la población de la urbe. De nuevo el silencio, un silencio abrumador, fatídico, helado, rebota en las nubes y cae sobre la multitud que camina despacio desde la Universidad al Ayuntamiento a través de un río de lágrimas. Durante el lento tránsito a pie sólo se oirá el piar vespertino de los pájaros y el ruido de dos helicópteros de vigilancia, pájaros grises biselados en metal funerario. Un cordón de sindicalistas de Astilleros, curtidos en mil movilizaciones, controla el orden de la marcha como un mensaje simbólico sobre la naturaleza colectiva de una protesta de firme voluntad unitaria. Al frente camina la alcaldesa, imagen contemporánea de la libertad guiando al pueblo, cabellera rubia y ropa de luto, como una viuda de la ciudad, una vestal de la democracia. Su discurso desde el balcón municipal, ante el escudo fernandino cruzado por un gran crespón negro, apela a la serenidad y a la justicia con voz quebrada. La alocución termina con unos versos de Juan Sierra: «el frío mortal de la celeste primavera». La gente se queda esperando, sin saber qué decir ni qué hacer, hasta que se da cuenta que todo ha acabado y empieza a disolverse, siempre en un silencio como desconcertado, tras otro gran aplauso.

3. EL TIEMPO SIN TIEMPO. Han vuelto las flores a Don Remondo bajo la luna creciente de otro enero. La memoria rescata a las víctimas del fondo de ese tiempo sin tiempo donde la muerte acuna su sueño eterno. La ciudad no quiere ni puede olvidar, y tampoco ha perdonado aunque la cicatriz de los días de plomo ya no supure aquel dolor derramado a chorros. Teresa Barrio, la abuela que protegió la infancia de los huérfanos con bucles de dibujos animados a la hora de los noticieros, sonríe con un brillo tierno en sus ojos cansados. La otra Teresa, la hermana de Alberto, que ha pasado un cuarto de siglo luchando desde el activismo político por la reparación de una justicia civil y moral, continúa involucrada en la batalla contra el agravio de unos asesinos premiados con beneficios penitenciarios. Ellas no tienen paz, como las troyanas de Eurípides condenadas por los dioses a un destino amargo. Conservan presente cada día, cada hora, cada minuto de unas vidas rotas, desabrochadas, vueltas del revés tras el atentado.

Han vuelto las flores a Don Remondo. La memoria rescata a las víctimas del fondo de ese tiempo sin tiempo donde la muerte acuna su sueño eterno

Hace frío en esa calle. Siempre, incluso en verano. El frío del alma encogida cuando el viandante escucha sus propios pasos y piensa en el joven matrimonio cogido del brazo, tal vez sacando ya las llaves de la casa con tres flores, una para cada uno de los hijos, en la mano. Un frío de rabia y de pena, de desconsuelo y de soledad, de ausencia y de congoja, de angustia y de desgarro: un frío de mil perros solitarios aullando en las entrañas del ánimo. El frío que hiende el corazón de los sevillanos cada vez que recuerdan la maldita madrugada en que la muerte les dejó patente que ya nunca, por muchos bálsamos que traten de dulcificar el relato, serían los mismos así que pasen otros veinticinco años.

Límite de sesiones alcanzadas

- El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a la vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos.

Has superado el límite de sesiones

- Sólo puedes tener tres sesiones iniciadas a la vez. Hemos cerrado la sesión más antigua para que sigas navegando sin límites en el resto.

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Iniciar sesiónEsta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete