LIBROS

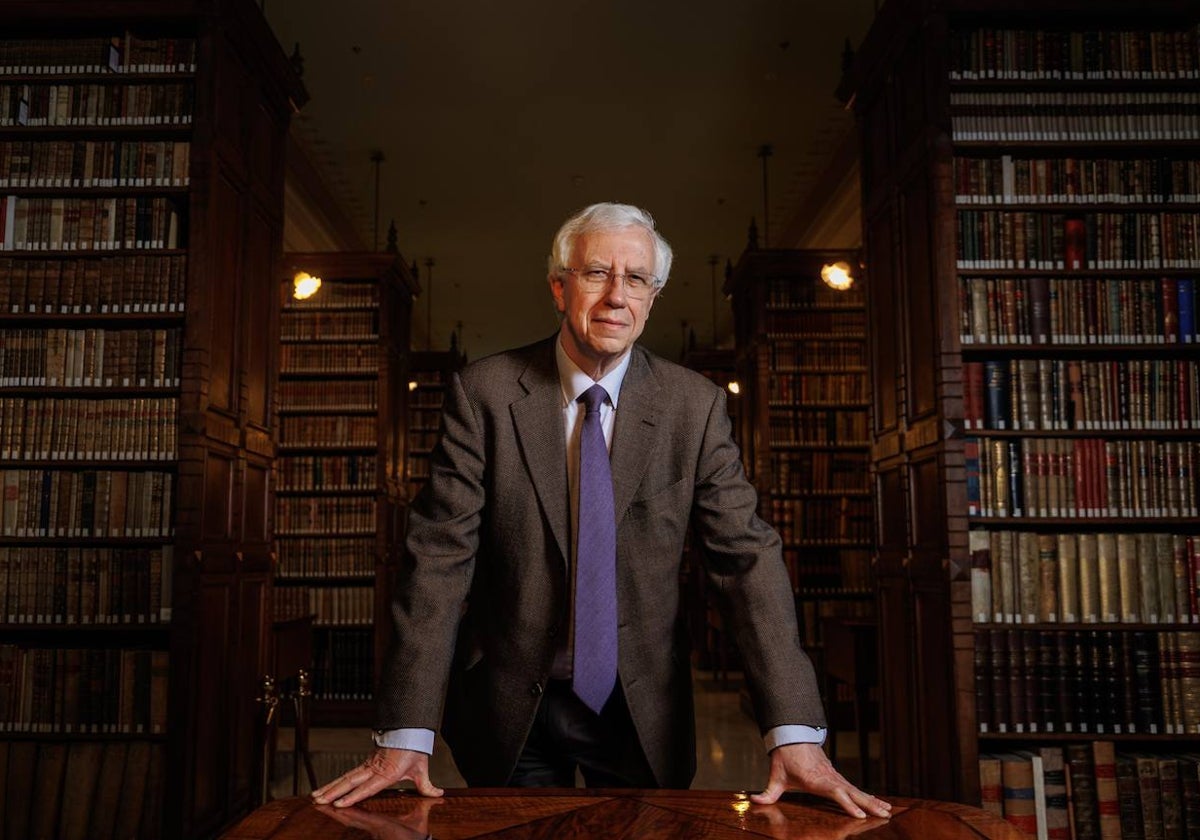

José Manuel Sánchez Ron: «La ciencia es mucho más sorprendente que la ciencia ficción»

El físico y vicedirector de la RAE publica 'Querido Isaac, querido Albert', un viaje por la historia de la ciencia a través de las cartas de sus principales protagonistas

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Iniciar sesiónPara José Manuel Sánchez Ron (Madrid, 1949), la ciencia no es ajena a la cultura. Al contrario, es una rama más de ese ente que algunos reducen a la creación artística. «Para mí, y para muchos, es obvio que la ciencia forma parte de ... la cultura. Muchos no lo ven así, entienden que la cultura se reduce a la literatura, al cine, al teatro y al arte, lo cual es una visión muy estrecha de miras. La ciencia ha configurado más que cualquier otra actividad nuestras vidas», asegura. Es ese mestizaje del que habló en su discurso de entrada en la Real Academia Española, en 2003; «desarrollar una visión del mundo que esté informada por la ciencia, pero no ajena a los valores históricos, filosóficos, literarios, culturales que ha ido forjando a lo largo de su historia nuestra especie». Un científico, añade, «sabe perfectamente que no se puede ser una persona cultivada si no lee novelas, o va al teatro, al cine y a ver exposiciones; y al revés».

—Hay una anécdota que yo cuento en uno de mis libros: estaba preparando una edición de escritos de James Clerk Maxwell, que desarrolló el electromagnetismo, que es fundamental para nuestra vida, y cuando le dije a una persona lo que estaba haciendo, me preguntó quién era. Le respondí que eso era como si él me dijera que estaba preparando un libro de Homero o Aristóteles y yo no los conociera.

—¿Por qué se sigue sin ver a la ciencia como una rama más de la cultura?

—Por ignorancia. Por supuesto que la ciencia es exigente. Para ser un científico hay que tener conocimientos altos y especializados, pero hay ensayos y libros de divulgación científica que permiten obtener una idea muy adecuada de astrofísica, cosmología, biología o matemáticas. Es mucho más fácil leer una novela, claro. Será esa tendencia al mínimo esfuerzo y que entre los líderes culturales, incluyendo los políticos, pocos han tenido conocimientos mínimos de ciencia. Ellos han difundido esa idea limitada de lo que es la cultura. El XIX fue el siglo de la revolución industrial: se desarrollaron las comunicaciones, los telégrafos, la radio... La sociedad de la información y de la globalización tiene una base científica, la mecánica cuántica. Es difícil argumentar que la ciencia no forma parte de la cultura y, cuando se piensa de otra manera, es fruto de la ignorancia, hay que decirlo así. Y no solo eso, es que la ciencia influye en nuestros valores. Piense en la medicina: la píldora, las posibles intervenciones genéticas… Y antes aún, con Copérnico, que situó al Sol en el centro del pequeño universo de entonces y no la Tierra. Luego Darwin, con consecuencias culturales y religiosas inmensas que duran hasta hoy.

Sánchez Ron nos recibe en su despacho de la RAE, organismo del que es vicedirector, un rato antes de reunirse con la comisión que se encarga de los términos científicos. Son los herederos, en la Docta Casa, de otras figuras históricas: José Echegaray, Santiago Ramón y Cajal (que nunca llegó a tomar posesión de su sillón), Esteban Terradas... «Ha habido científicos en la Academia, pero no demasiados. Ahora hay un médico, un paleontólogo y yo, como antiguo físico». No son demasiados, concede el académico: hacen falta también ingenieros, especialistas en zoología o botánica...

—¿Cuál es el papel de un científico en la RAE?

—Nos esforzamos por adaptar el diccionario a la realidad científica. Es evidente que el lenguaje científico-tecnológico es uno de los que cambian con mayor frecuencia y con mayor rapidez. Pugnamos por no quedarnos atrás, pese a los extranjerismos y neologismos. Recibimos muchas consultas de términos médicos. En una institución como esta el lenguaje es de todos y de todas las disciplinas. Tenemos acuerdos con algunas sociedades, como la Real Sociedad Matemática, que nos pasa términos que nosotros revisamos y decidimos si los incorporamos. Hace mucho que queremos tener un acuerdo con alguna sociedad de zoología y de botánica, porque no estamos satisfechos con cómo se definen los términos de estas especialidades.

«Es difícil argumentar que la ciencia no forma parte de la cultura. Cuando se piensa de otra manera, es fruto de la ignorancia»

Autor de más de cincuenta libros, premio Nacional de Ensayo (2015), Sánchez Ron se define a sí mismo como historiador de la ciencia más que como divulgador científico. «En mis libros intento que el estilo literario sea noble, un buen estilo. Y desde luego me siento más cómodo si me llaman ensayista que divulgador. En 'Diccionario de la ciencia', empecé la entrada de Chanel nº5 con la anécdota de Marilyn Monroe, que decía que a la cama solo se llevaba ese perfume. Y luego lo relacioné con la química de los perfumes».

—¿Ha habido grandes científicos-escritores?

—Donde se nota más la escritura es en el ensayo, no en la divulgación. Algunos científicos han dejado una huella profunda. Carl Sagan y Stephen Jay Gould son para mí los fundamentales, pero ahora hay bastantes libros que están muy bien escritos. Los lectores agradecen la información y el conocimiento que transmiten esos libros. Stephen Weinberg, de 'Los tres primeros minutos del universo', es otro ejemplo. Oliver Sacks es otro gran escritor. Transmiten tan bien los conocimientos que de alguna manera hacen vibrar, como con una obra de literatura. Algunos científicos han escrito incluso novelas. Richard Dawkins, el del gen egoísta, después de que a Bob Dylan le dieran el premio Nobel de Literatura dijo que se podría hacer con un científico-escritor. Estoy de acuerdo.

—En su nuevo libro, 'Querido Isaac, querido Albert' (Crítica), hace un repaso de la historia a través de las cartas de los científicos más destacados, de Kepler y Galileo a Freud y Einstein.

—Las cartas tienen una ventaja, y es que son más espontáneas que el artículo o el libro, donde hay un pensamiento fosilizado. Los científicos compartían con sus corresponsales sus pensamientos, sus dudas, sus proyectos... no solo en lo que se refiere a la ciencia, sino también en lo que se refiere a su vida cotidiana. En bastantes de estas cartas aparecen detalles personales. La historia de la ciencia no es solo la historia de las ideas, sino también de los científicos.

—Figuras como Darwin o Einstein han tenido un impacto social muy grande. ¿Eso se ha perdido?

—En estos tiempos Stephen Hawking también ha sido un fenómeno, ayudado por su condición física, pero también por los temas de los que hablaba, del universo, que siempre interesa. Pero sí, es cierto que no hay científicos con tanta relevancia, aunque sus contribuciones hayan obtenido un gran éxito, como Watson y Crick, de la estructura de la doble hélice, que no llegaron a tener esa presencia social. Esa notoriedad depende también de la contribución. Las ideas de Darwin tuvieron un impacto brutal. Einstein alcanzó la notoriedad cuando se confirmó una de las predicciones de la teoría de la relatividad general, que tiene que ver con el universo. Sabía tratar con los periodistas: empezó a salir en los periódicos de Londres, luego de Nueva York, y empezó a correr la bola para convertirse en lo que todavía es hoy. La revista 'Time' lo eligió en 1999 'La Persona del Siglo'.

«La filosofía planteaba problemas a la ciencia, pero ahora es la ciencia la que plantea muchos problemas a la filosofía»

—El siglo XVIII destaca por su conexión con la Ilustración, el XX por las revoluciones relativista y cuántica. ¿Y el XXI?

—Por la inteligencia artificial y la robótica. Aunque no parece que las máquinas vayan a tener la capacidad y el tipo de inteligencia de los humanos, por lo menos en mucho tiempo, los teléfonos móviles ya nos aconsejan y van dirigiendo nuestros pasos. Es de suponer que, a medida que avance la tecnología, intervendrán más en nuestras vidas. Eso afectará a nuestro mercado de trabajo, como en la revolución industrial, cuando los luditas se opusieron a las máquinas de hilar. Se destruyeron unos trabajos y surgieron otras posibilidades. ¿Ocurrirá eso ahora? No lo sabemos. La historia no se repite. También habrá que ver cómo influye el cambio climático, que ya está aquí y no lo podemos revertir. Podremos atenuarlo, tal vez. ¿Cómo influirá? A mí no me afectará demasiado, pero sí a mis nietos y a los nietos de mis nietos. Espero que no se olviden valores netamente humanos como la solidaridad o la compasión. Si yo echo la vista atrás a mi propia vida, puedo hacer muchas cosas que de niño eran impensables. La ciencia es mucho más sorprendente que la ciencia ficción. Cuestiones como el entrelazamiento cuántico o las maneras de combatir enfermedades mediante ingeniería genética están en pañales.

—¿Qué papel juega la filosofía en los avances científicos?

—Históricamente, mucho, porque la ciencia nació de la filosofía. Hasta bien entrado el siglo XIX, era frecuente referirse a la física como la filosofía de la naturaleza. Newton tituló su libro 'Principios matemáticos de la filosofía natural'. La filosofía planteaba problemas a la ciencia, pero ahora es la ciencia la que plantea muchos problemas a la filosofía. Los desarrollos científicos inciden en nuestros valores, en nuestra relación con el universo o con la naturaleza. La ciencia plantea también problemas al derecho, cuyos códigos legales tienen que actualizarse. Los valores de la sociedad tradicional se tambalean, tienen que reaccionar ante los avances de la ciencia. Ahora van a influir en nuestras vidas la robótica y la inteligencia artificial. Pero el gran reto sigue siendo la ciencia del cerebro. Todavía no sabemos muy bien cómo funciona, cómo es algo que tiene conciencia de sí mismo. Cuando lo entendamos, habrá que reflexionar sobre la vigencia de una serie de elementos tradicionales. De manera que la ciencia es fundamental para todos. Lo que no quiere decir que la ciencia deba convertirse en un mito, en algo que dirija nuestras vidas. Los valores y los códigos legales que establezcamos deben ser el producto de unas reflexiones democráticas, informadas por el conocimiento científico. En ese sentido, yo pienso que en el Congreso de los Diputados debería haber departamentos que ayudaran a los diputados ante las cuestiones que pueden surgir de índole científica o tecnológica.

«La ciencia necesita estabilidad, sea en democracia o en regímenes no democráticos»

—En España no hemos tenido grandes científicos, más allá de Ramón y Cajal. ¿Por qué?

—España, que en el siglo XVI estaba bien situada, empezó a perder el tren de la revolución científica con la Ilustración y las ciencias aplicadas. Y el XIX, que fue vital para la ciencia, con Darwin, el electromagnetismo y las geometrías euclidianas, fue un siglo maldito para España: la revolución, la invasión francesa, la restauración con un rey que mejor olvidar, luego la primera república, otra restauración... La ciencia necesita estabilidad, sea en democracia o en regímenes no democráticos. Cuando llega el XX, hemos perdido las últimas colonias y ahí se identifica la ciencia y la tecnología como una de nuestras carencias. En el Parlamento se llegó a decir que habíamos perdido ante los yanquis por culpa de una máquina construida en un laboratorio. Se creó una institución pública, la Junta para Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas, pero llegó la Guerra Civil y muchos se tuvieron que exiliar. En 1939 se creó el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, pero estaba muy ideologizado en algunas ramas, y pesaba la influencia de la Iglesia católica. Con la recuperación de la democracia se vivieron unos años de ilusión, pero ese ímpetu inicial ha decaído sustancialmente. Se hace mejor ciencia que antes, sin duda alguna, pero se trata de ser el mejor, porque la ciencia produce riqueza.

MÁS INFORMACIÓN

—¿La ciencia se desarrolla mejor en una democracia o en una dictadura?

—Se tiende a pensar que la ciencia solo puede desarrollarse bien en democracia. Tiene muchas ventajas, efectivamente, pero también la ciencia también puede progresar en una dictadura. El caso de la Unión Soviética es un ejemplo. Sus logros en matemáticas, en física nuclear o en cohetes son notables. Se podría decir que la ciencia progresa mejor en democracia, pero que también puede hacerlo en sistemas dictatoriales.

Límite de sesiones alcanzadas

- El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a la vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos.

Has superado el límite de sesiones

- Sólo puedes tener tres sesiones iniciadas a la vez. Hemos cerrado la sesión más antigua para que sigas navegando sin límites en el resto.

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Iniciar sesiónEsta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete