Un ingenioso 'truco' permitirá a los astrónomos estudiar, sin tener que verlas, las primeras estrellas del Universo

Hasta ahora, no había forma de obtener información sobre aquella remota primera generación estelar, que encendió las primeras 'luces' del Universo y que está fuera del alcance incluso de los telescopios más potentes

Detectan la 'primera luz' a través de la niebla del amanecer cósmico

Esta funcionalidad es sólo para registrados

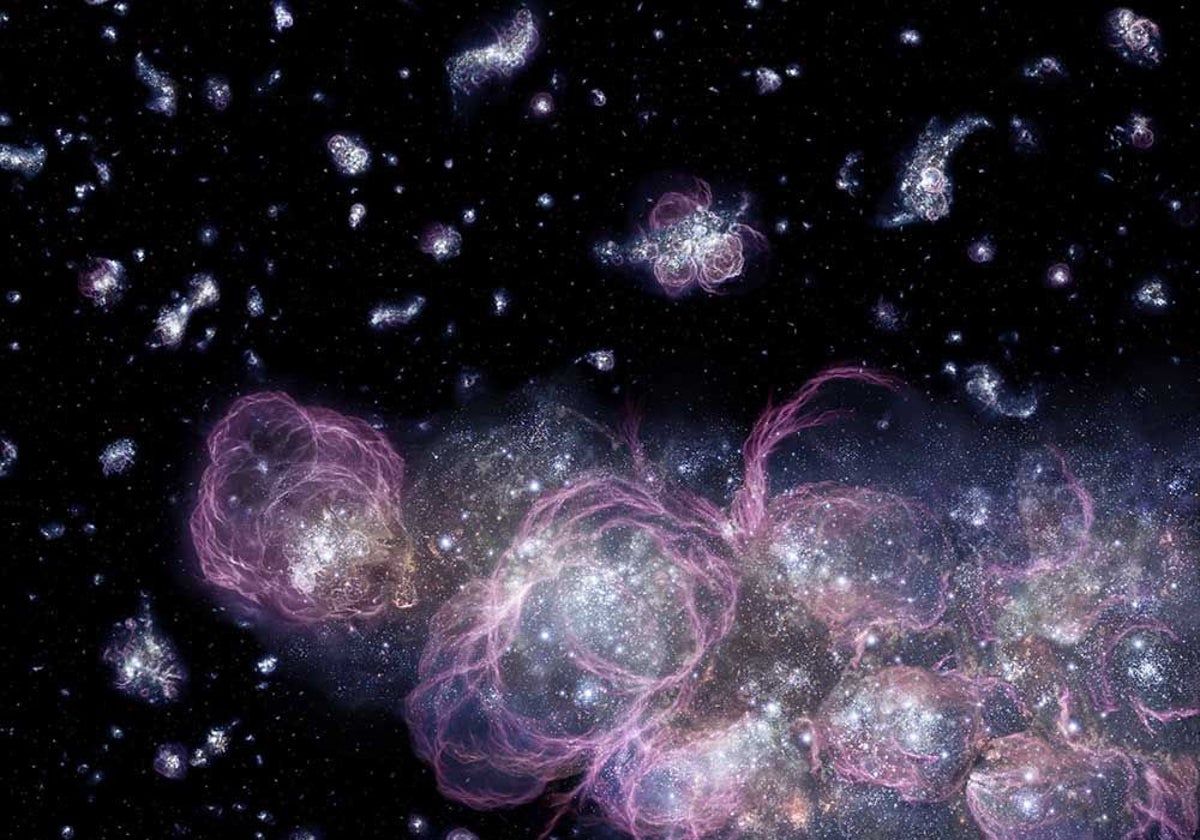

Iniciar sesiónAl principio todo era oscuridad. Poco después del caos del Big Bang el Universo no era más que una inmensa y negra sopa de hidrógeno y helio donde la luz no había conseguido aún irrumpir. Sólo más tarde empezaron a encenderse los primeros faros, las ... primeras estrellas y galaxias. Un hito que lo cambió todo y que los científicos, acertadamente, llaman 'el amanecer cósmico'. Comprender cómo el Universo pasó de aquella primera 'edad oscura' a la era de la luz se ha convertido en uno de los mayores desafíos de la astronomía. Sin embargo, incluso con los telescopios más potentes, resulta del todo imposible observar directamente esas primeras estrellas, de modo que no podemos estudiar sus propiedades. Se trata, de hecho, de objetos tan distantes y tan tenues que su luz tarda más de 13.000 millones de años en llegar hasta nosotros, y para cuando lo hace, es casi imperceptible.

A pesar de ello, un grupo internacional de astrónomos liderado por la Universidad de Cambridge acaba de descubrir un ingenioso 'truco' que no necesita detectar luz visible para obtener información de esa remota primera generación de estrellas, sino que se conforma con un 'silbido' mucho más sutil: una débil señal de radio, una emisión específica, creada por los átomos de hidrógeno que llenan los vacíos entre las regiones de formación estelar y que se originó apenas cien millones de años después del Big Bang, mucho más lejos de lo que los mejores telescopios son capaces de observar. Así, igual que un médico utiliza un estetoscopio para escuchar el corazón sin necesidad de abrir el cuerpo del paciente, los astrofísicos podrán ahora utilizar esa señal para 'escuchar' el latido de las primeras estrellas sin necesidad de verlas directamente.

Averiguan, por fin, quién 'encendió las luces' en el Universo

José Manuel NievesLa banda de los 21 centímetros

El 'truco' ideado por los investigadores es, aparentemente, sencillo. El hidrógeno neutro, omnipresente en el universo primitivo, emite y absorbe energía en una longitud de onda de 21 centímetros. Y resulta que la intensa radiación de aquella primera generación estelar afecta y 'altera' esa señal. Al calcular con exactitud en qué consistieron esos cambios, los investigadores han conseguido una 'herramienta' que permitirá a las próximas generaciones de radiotelescopios comprender cómo era el Universo más cerca del Big Bang, mucho más allá de lo que podemos ver, y cómo pasó de ser una masa casi homogénea de hidrógeno a tener la increíble complejidad que vemos hoy, repleta de estrellas, galaxias y estructuras colosales. Los resultados de esta investigación se acaban de publicar en 'Nature Astronomy'.

«Esta es una oportunidad única para aprender cómo la primera luz del Universo emergió de la oscuridad -afirma Anastasia Fialkov, investigadora del Instituto de Astronomía de Cambridge y coautora del estudio-. La transición de Un universo frío y oscuro a uno lleno de estrellas es una historia que apenas estamos empezando a comprender». Y es que, si bien el Telescopio Espacial James Webb nos ha permitido ver algunas de las galaxias más tempranas, a unos 300 millones de años luz del Big Bang, su capacidad para discernir las propiedades individuales de las primeras estrellas es limitada. Es como si el Webb consiguiera ver una ciudad iluminada desde muy lejos, pero fuera incapaz de distinguir las bombillas individuales de cada casa.

Por eso, el 'truco' de señal de 21 centímetros ofrece ahora una perspectiva diferente, una especie de 'mapa de calor' del hidrógeno que rodeaba esas primeras luces y que sí que podemos detectar. Hablamos de débiles destellos energéticos que se produjeron hace más de 13.000 millones de años, tenues señales que, moduladas por la radiación de las primeras estrellas, brinda ahora a los científicos una ventana única a la infancia del Universo.

Nueva generación de radiotelescopios

Fialkov lidera el grupo teórico del proyecto REACH (Radio Experiment for the Analysis of Cosmic Hydrogen), una antena de radio que, aunque todavía está en fase de calibración, promete revelar datos cruciales sobre el Amanecer Cósmico y la posterior 'Época de Reionización', un periodo durante el que la energía de las primeras estrellas y cuásares, alimentados por agujeros negros supermasivos, fue tan intensa que 'ionizó' el hidrógeno neutro del Universo. Si pensamos en el hidrógeno como en una enorme multitud de pequeñas piezas dispersas, la reionización sería como un gigantesco imán que ordenó y cargó estas piezas en el Universo primitivo, alterando por completo el panorama.

Mientras REACH se prepara para su despliegue completo, otro coloso de la radioastronomía está ya en construcción: el Square Kilometre Array (SKA), una red masiva de miles de antenas repartidas entre Sudáfrica y Australia y que será capaz de mapear las fluctuaciones en las señales cósmicas a través de vastas regiones del cielo. Dicho de otro modo, nos permitirá 'ver' el Universo en longitudes de onda de radio con una resolución sin precedentes.

La masa de las primeras estrellas

Tanto REACH como SKA son proyectos vitales para indagar en las masas, luminosidades y distribución de las tan deseadas primeras estrellas del Universo. En su estudio Fialkov, que también es miembro del SKA, desarrolló junto a sus colaboradores un modelo cuyas predicciones para la señal de 21 centímetros se puede aplicar a ambos proyectos. De hecho, descubrió que la señal es increíblemente sensible a las masas de las primeras estrellas.

«Somos el primer grupo -explica la investigadora- en modelar de forma consistente la dependencia de la señal de 21 centímetros de las masas de las primeras estrellas, incluyendo el impacto de la luz ultravioleta estelar y las emisiones de rayos X de los sistemas binarios de rayos X producidos cuando las primeras estrellas mueren. Estos conocimientos se derivan de simulaciones que integran las condiciones primordiales del Universo, como la composición de hidrógeno-helio producida por el Big Bang».

Es decir que, como auténticos detectives, los científicos, en este caso, han usado modelos matemáticos y simulaciones por ordenador para recrear las condiciones del Universo primitivo. Modelos alimentados con la información real que tenemos sobre la composición inicial del Universo (aproximadamente un 75% de hidrógeno y un 25% de helio, con trazas mínimas de otros elementos ligeros, como el litio). Y después, al poner en marcha los modelos, observaron cómo las diferentes propiedades de las primeras estrellas (por ejemplo, su masa) afectarían y modificarían la señal de 21 centímetros del hidrógeno. Los nuevos telescopios, pues, no tendrían más que buscar esas alteraciones.

En concreto, los investigadores estudiaron cómo la señal de 21 centímetros reaccionaría a la distribución de masas de las primeras estrellas. Y descubrieron que estudios anteriores habían subestimado esta conexión al no tener en cuenta el número y el brillo de los sistemas binarios de rayos X. Dichos sistemas están formados por una estrella normal y una estrella colapsada (como una enana blanca, una estrella de neutrones o un agujero negro) que giran una alrededor de la otra. Cuando estas compañeras binarias se formaron a partir de las primeras estrellas moribundas, emitían intensos rayos X capaces de ionizar aún más el gas circundante, dejando una huella distintiva en la señal de 21 centímetros. Es como un pintor que añade un nuevo color a su paleta: la adición de los binarios de rayos X cambia la tonalidad general de la señal, permitiendo a los astrónomos inferir más detalles sobre sus emisores.

MÁS INFORMACIÓN

En palabras de Eloy de Lera Acedo, investigador principal del telescopio REACH y del desarrollo del SKA en Cambridge, «las predicciones que estamos informando tienen enormes implicaciones para nuestra comprensión de la naturaleza de las primeras estrellas del Universo. Demostramos que nuestros radiotelescopios pueden darnos detalles sobre la masa de esas primeras estrellas y cómo aquellas primeras luces pudieron haber sido muy diferentes de las estrellas actuales».

Límite de sesiones alcanzadas

- El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a la vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos.

Has superado el límite de sesiones

- Sólo puedes tener tres sesiones iniciadas a la vez. Hemos cerrado la sesión más antigua para que sigas navegando sin límites en el resto.

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Iniciar sesiónEsta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete