El laboratorio español que programa bacterias como si fuesen ordenadores

El Laboratorio de Biocomputación del Centro de Biotecnología y Genómica de Plantas consiguen que estos seres, a priori sencillos, procesen la información del ambiente y actúen en consecuencia, por ejemplo, eliminando contaminantes del suelo

Los cerebros ya crecen en los laboratorios

Madrid

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Iniciar sesiónLas bacterias normalmente son vistas como organismos muy simples, básicos comparados con la complejidad de los mamíferos. No hablemos ya de una persona. Sin embargo, y aunque pueda parecer lo contrario, estos seres microscópicos contienen más circuitos y más capacidad para procesar información que ... nuestro móvil, nuestro portátil e incluso que el superordenador más potente que existe.

Porque, en realidad, la vida, que lleva millones de años de evolución, es muy hábil computando: todos los seres que conocemos albergan un sistema que almacena datos en forma de ADN (o ARN) que procesa la información que le llega y lo transforma en una respuesta. Un proceso análogo a cuando aporreamos los mandos de nuestra videoconsola y el personaje en la pantalla realiza determinados movimientos. O como cuando introducimos varias palabras en un buscador y este nos ofrece una detallada lista de respuestas. Esta es la base de la biocomputación, un área que pretende entender desde el prisma de los ordenadores cómo funcionan los organismos vivos y cómo 'programarlos' para que hagan lo que nosotros queremos.

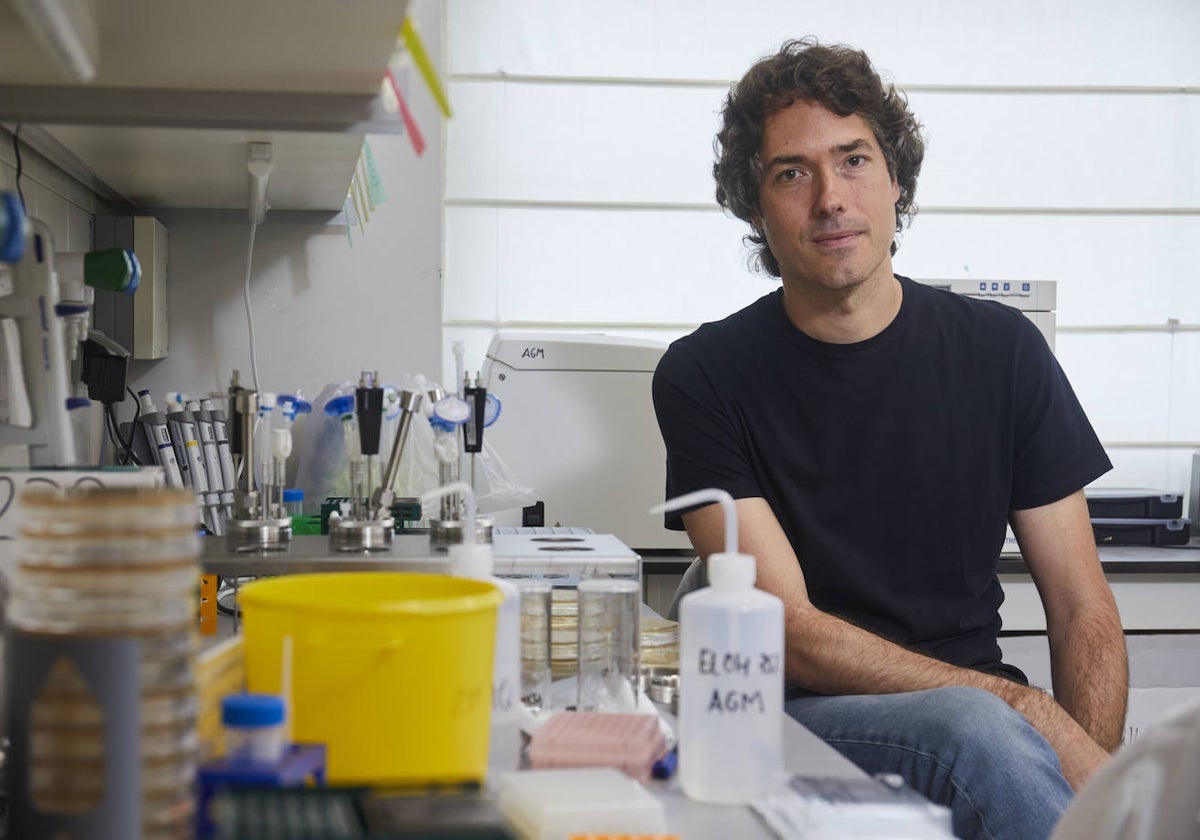

«Por supuesto, un ordenador y una bacteria no trabajan exactamente de la misma forma», puntualiza a ABC Ángel Goñi-Moreno, quien dirige el Laboratorio de Biocomputación del Centro de Biotecnología y Genómica de Plantas (CBGP, UPM-INIA/CSIC), perteneciente a la Universidad Politécnica de Madrid y al Consejo Superior de Investigaciones Científicas. «No queremos enviar emails gracias a bacterias; sino aplicarlas en sistemas biológicos donde la computación clásica no llega, dándoles comandos para que hagan lo que queramos».

La intención, pues, no es que estos 'chips vivos' u 'ordenadores biológicos' reemplacen a los que tenemos dentro de nuestros dispositivos; la meta es usar la computación de la naturaleza para resolver algunos de sus problemas, como las enfermedades o la contaminación. O incluso aplicarlos a otras ramas, como la creación de nuevos materiales inteligentes o incorporarlas en máquinas alimentadas por biobaterías. Porque la naturaleza nos lleva millones de años de adelanto.

Científicos españoles resucitan partes de bacterias de hace 2.600 millones de años que podrán curar enfermedades genéticas

Patricia BioscaEl estudio abre nuevas vías en la manipulación del ADN y en el tratamiento de patologías como el cáncer o la diabetes

bacterias programadas para eliminar la contaminación

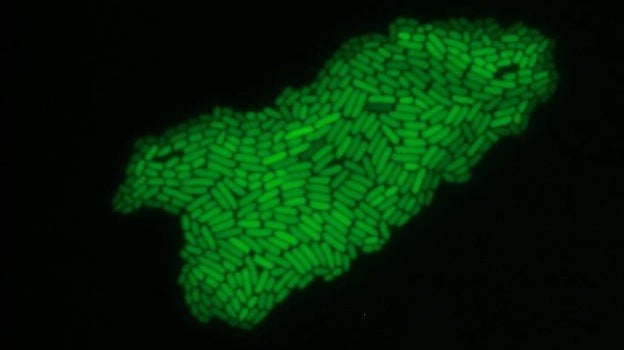

En concreto, el grupo liderado por Goñi-Moreno se dedica a estudiar los mecanismos computacionales de las bacterias y convertirlas en una suerte de 'ordenadores' que responden a determinados estímulos. Por ejemplo, han conseguido 'programar' a Pseudomona putida, una bacteria que se encuentra de forma común en el suelo y que es de gran interés científico e industrial, para que biodegrade compuestos contaminantes (como tolueno o metales como arsénico) siguiendo instrucciones predefinidas.

«La idea es que estas bacterias monitoricen su entorno y, si se encuentran con un agente contaminante, decidan si acabar con él o no; o que frente a un escenario complejo, con varios contaminantes, tomen decisiones autónomas sobre cuál es la mejor estrategia de biorremediación. De momento, esto lo conseguimos en el laboratorio, pero el objetivo es diseñar bacterias que puedan devolver el equilibrio a todo un ecosistema en colapso», afirma.

No acaban ahí sus experimentos. Una de las aplicaciones más famosas de la biocomputación es introducir puertas lógicas (los circuitos sobre los que trabajan nuestros ordenadores, que llevan la información convertida en 1 y 0); el equipo de Goñi-Moreno, tal y como explica en un estudio publicado en 'Nature Communcations', está experimentando con un tipo de puerta lógica llamada 'compuerta inversora' o NOT dentro de la P. putida y Escherichia coli, otra bacteria muy común (presente en nuestros intestinos), comparando cómo se comportan este tipo de puertas lógicas dependiendo del organismo. «Hemos visto que las diferencias vienen provocadas por lo que llamamos 'dependencia de contexto': igual que cuando, por ejemplo, utilizas un programa que funciona muy bien en un sistema operativo como Windows, pero no es tan eficaz en otro distinto, como Linux».

Con este tipo de investigación se comprende de manera más profunda la programación biológica y se puede observar para qué ámbitos es más recomendable la utilización de una u otra bacteria. «Por ejemplo, sería más eficaz utilizar E. coli para una aplicación médica; y P. putida para una aplicación ambiental», señala Goñi-Moreno.

Y todo ello en un sistema que evoluciona constantemente, como la propia vida. «Esto siempre ha sido considerado un hándicap, pero nuestro grupo intenta darle la vuelta e intentar sacar provecho a que este tipo de sistemas se adaptan a casi cualquier tipo de circunstancias. El objetivo es poder controlarlo y sacarle una ventaja», apunta Goñi-Moreno, quien señala que el foco ahora mismo se centra en desarrollar las herramientas que les permitan programar estos seres de una forma predecible y fiable, «lo que es mucho decir», apostilla.

MÁS INFORMACIÓN

En su mente está que, en un futuro no muy lejano, estas bacterias realicen un cómputo complejo, incluso más allá de las habilidades de las Máquinas de Turing. «Biocomputadoras a la carta. Ambicioso, pero lo vamos consiguiendo».

Límite de sesiones alcanzadas

- El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a la vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos.

Has superado el límite de sesiones

- Sólo puedes tener tres sesiones iniciadas a la vez. Hemos cerrado la sesión más antigua para que sigas navegando sin límites en el resto.

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Iniciar sesiónEsta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete