Lorenzo Villalonga, versión definitiva

«Puesto que nunca, que yo recuerde, llegaste a venir a Bearn, te diré que se trata de una vieja posesión de montaña, situada cerca de un lugar de unas cuatrocientas almas llamado, también, Bearn...» Un aristócrata se retira a su finca mallorquina para evocar ... el cenit y ocaso de la nobleza rural. Entre Proust, por su afrancesamiento bergsoniano, y Lampedusa, por su decadentismo mediterráneo, Lorenzo Villalonga (1897-1980) reconstruyó un mundo abolido en «Bearn o la sala de las muñecas», novela que germinó durante la Guerra Civil, cuando la isla basculaba violentamente entre la revolución anarquista y el azote fascista del conde Rossi. Autor en 1931 de «Mort de dama», magistral disección de la sociedad mallorquina que vio la luz en catalán, Villalonga cinceló la novela de su vida en castellano.

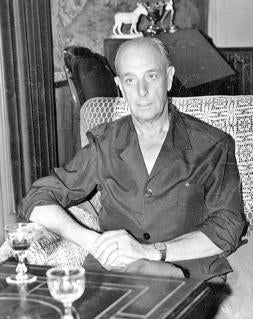

Publicada en 1956, «Bearn» concurrió al premio Nadal y fue arrumbada por «El Jarama» de Sánchez Ferlosio: los vientos soplaban a favor del realismo objetivista y en contra de los admiradores de Chateaubriand y el memorialismo de Saint-Simon. Además de la pésima recepción de la novela, Villalonga acabó enfadado con Cela, que atribuía al mallorquín veneros judaicos. A pesar de esa boutade, el autor de «Pascual Duarte no erraba en el resto de su caracterización. El psiquiatra y escritor Villalonga era «alto y escurrido en carnes, rasurado, mediterráneo y paradójico, cuidadoso, galante y cerebral». Vivía como sus criaturas novelescas: «Como un abate francés, en el centro de la ciudad, en una calle recoleta y sombría poblada de señoras piadosas y de gatos capones, meditabundos y mañaneros».

Lo paradójico marcó su destino literario. Ignorado por la sociedad literaria española, «Bearn» fue una de las grandes novelas catalanas del siglo XX, aunque Villalonga la había alumbrado en lengua castellana. La versión hoy felizmente restaurada por José Carlos Llop, en edición de Alfabia, puede considerarse definitiva: «Hemos corregido errores y cambiado inexactitudes, sin movernos, obviamente, ni un ápice de su sentido, concepción y espíritu originales», señala en el prólogo el autor de «La escafandra». A partir de las tres versiones castellanas precedentes (Atlante, Seix Barral y Cátedra) y las dos catalanas de 1961 y 1966, se ha buscado «la más ajustada fidelidad a la forma que le dio en vida su autor, o que le habría dado de conocer mejor el castellano». Porque, antes de ser escritor de culto en catalán, Villalonga apostó por el castellano como lengua literaria, «aunque no lo dominara del todo», matiza Llop.

Una publicación que fija el texto de «Bearn» para situarla, como merece, en el canon literario español. Leer «Bearn» permite cotejar el cosmopolitismo de un conocedor de los ambientes culturalmente más refinados. Villalonga representa la Mallorca urbana que se opone al costumbrismo regionalista más tronado. Afiliado a Falange en 1936, el doctor-escritor se retiró un año después a Binissalem; en el fragor de la contienda fue reconstruyendo aquel mundo debelado por el progreso, el turismo y la violencia bélica. Su mirada guiaría la obra de autores como Baltasar Porcel, otro cronista de la metamorfosis -paisajística y humana- de la isla.

De esa elegía de un mundo que deviene mito del paraíso perdido, Llop destaca su «filosofía volteriana, armazón bergsoniano, destellos aforísticos a La Rochefoucauld y memorialismo del Gran Siglo». De «Bearn» se hicieron dos adaptaciones teatrales: «Fausto» (basada en la primera parte de la novela) y la película que Jaime Chavarri estrenó en 1983, con Fernando Rey de protagonista.

Villalonga nos lega una Mallorca universal, como la Sicilia lampedusiana. «Sé que tú leerás «Bearn» del principio hasta el fin. Mis personajes se entregan a tu consideración clara, atenta y juiciosa», escribió dirigiéndose, tal vez, a la posteridad. Llega, pues, el momento de hacer justicia a esa «novela imprescindible» (Juan Marsé dixit).

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Iniciar sesiónEsta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete