Urtain, la confección de un mito del boxeo

Necesitaba la España tardofranquista un héroe deportivo y lo halló en lo más hondo del País Vasco. José Manuel Ibar no sabía boxear, quizá nunca supo, pero su carismática figura marcó a toda una generación

Los 7 asaltos que encumbraron a Urtain

Esta funcionalidad es sólo para registrados

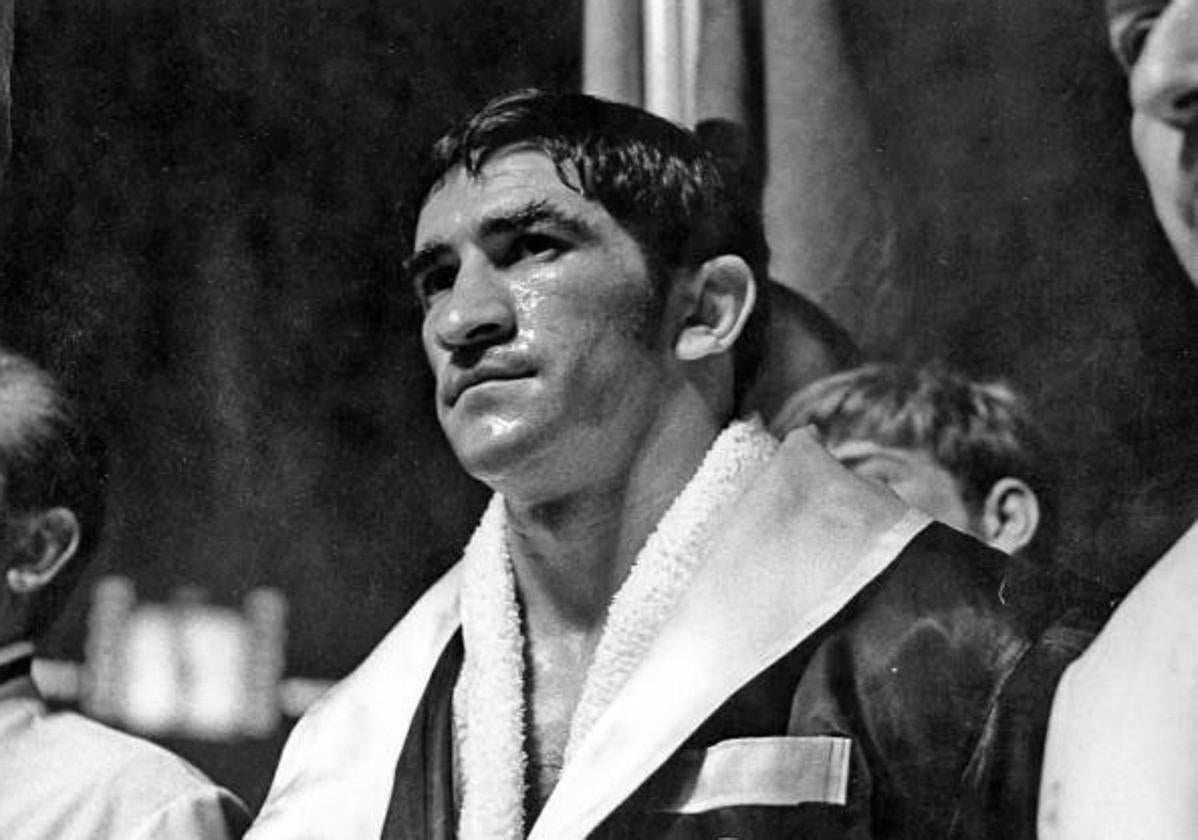

Iniciar sesiónCuenta la sabia tradición que para ser torero primero hay que parecerlo. Tal vez esta frase sagrada, atribuida su inexacta autoría a leyendas como Juan Belmonte o Joselito el Gallo, también se cumpla en el deporte de las 12 cuerdas. Al menos, así ... fue en el caso de José Manuel Ibar, un varón de figura esculpida que primero aparentó ser un salvaje púgil y luego trató de aprender a boxear. Esta es la historia de un carismático hombre que adoptó el nombre de su caserío, Urtain, en su frenética ascensión en el mundo del boxeo; la fábula de un héroe confeccionado meticulosamente para el triunfo que levantó a un país del sofá; la realidad de un mortal que cuando dejó de ser útil, cuando su magnitud se consumió como una cerilla, fue engullido por el olvido, el alcohol y, por supuesto, por la humillación.

-

Urtain, más dura será la caída

Pedro García Cuartango -

El escandaloso y estrafalario viaje de Mohamed Ali a España

Ángel Luis Menéndez

«A algunos les suena el nombre, pero la gente no tiene muy claro quién fue Urtain, qué representó Urtain. Es un héroe olvidado ahora y ya lo fue en su momento: tuvo un pico de fama muy intenso, pero poco duradero. Su historia es una reflexión sobre la vida y lo fácil que es caer en el olvido cuando lo has sido todo», comenta a este periódico Felipe de Luis Manero, autor de 'Urtain. Retrato de una época', un texto sobre la existencia, el mito y la muerte del icónico boxeador que llegará a las librerías el próximo 17 de enero. El camino de este hercúleo vasco fue extraordinario y curvilíneo; fue una senda que José Manuel Ibar recorrió en solitario pese a estar siempre rodeado de mujeres, periodistas y variopintos personajes de la farándula de la España tardofranquista. Urtain tuvo un mar de gente en torno a su efigie, pero sufrió sus calvarios familiares, el tormento derivado de las peores reminiscencias de la nostalgia, el alcoholismo y la depresión sin retorno. No obstante, para entender este cóctel digno del cine y la literatura es necesario acudir a los orígenes del fenómeno.

Levantador de piedras

Bastante antes de las portadas en medios nacionales y foráneos, antes de ganarse la vida en un cuadrilátero, este guipuzcoano criado en un caserío de Cestona a principios de los años 40 pasó una infancia feliz entre animales, prados y peleas con su hermano Cándido. ¿Existe alguna muestra mayor de salud juvenil que un intercambio fraternal de guantadas? Precisamente este hermano menor de Urtain es el padre del condenado a muerte Pablo Ibar, aunque esa es otra historia.

En su libro, Manero intercala situaciones de la vida del «héroe caído» -como gusta referirse a su protagonista en la charla-, pero, fiel a la idiosincrasia del oficio de periodista, el autor escribe sobre el comienzo del mito con escrúpulo. Urtain dedicó el fin de su adolescencia y el inicio de su juventud al levantamiento de piedras de cientos de kilos, un clásico en el deporte tradicional vasco. Lo hizo profesionalmente; de hecho, fue elegido en alguna ocasión deportista del año en su modalidad por el Diario Vasco. Su quehacer, de la mano de una genética prodigiosa, había tallado una silueta musculosa, exuberante y proporcionada; una criatura modelada a base de trabajo de fuerza, chuletones y pacharán. Corría la segunda mitad de los 60 y morrosko -una especie de fortachón en euskera-, el Tigre de Cestona, sus apodos primarios, conocía la fama a nivel regional. Asistía a ella con cierta gracia y naturalidad, pero también con atracción. La motivación extrínseca rara vez fue buena compañera de un individuo y quizá por ello, o por sus ganas de escapar de la mundanidad (como apunta Manero: «tiene dentro un cosquilleo, una emoción, un sentimiento, que lo invita a escapar de esa vida predestinada en el pueblo»), o por las promesas de oro, Urtain acaba aceptando una extraña oferta. La alianza entre un empresario de San Sebastián, José Lizarazu, y un preparador de púgiles, Miguel Almazor, un hombre obsesionado con encontrar un peso pesado vasco de talento -una figura huérfana desde la retirada del tricampeón de Europa Paulino Uzcudun-, propuso al levantador de piedras nacido en Aizarnazábal un futuro en los cuadriláteros. Sólo había un problema: Urtain no tenía ni la más remota idea de boxear.

Comenzó entonces la confección de un campeón. Tenía Urtain el rostro de un tipo rebosante de carisma, las hechuras, el innegable atractivo, el respeto de jóvenes y viejos, el asombro de los niños... Sin embargo, aprender de cero, con 24 años, un deporte tan técnico como el boxeo es una empresa realmente compleja. Obviamente, José Manuel Ibar no asimiló demasiados conceptos en su nueva práctica profesional, aunque, la verdad, tal nimiedad no incomodó a los dos hombres que diseñaron su futuro. La solución para alimentar el mito en torno a Urtain residía en rivales de poca monta y la invisible pero densa sombra que envolvía a los posibles amaños. Sus peleas duraban muy poco, solían acabar en nocaut y, aún de pie sobre la lona, Urtain celebraba los triunfos con una txapela sobre su espesa cabellera oscura. Cosechó el guipuzcoano un récord de 28 victorias y ninguna derrota en el inicio de su carrera; una marca asombrosa. Hubo alguna acusación de tongo y algún leve abucheo derivado de la fugacidad de los combates, pero el personal, en su mayoría, encumbró las hazañas de Urtain. La construcción del mito resultaba ser todo un éxito. «No sé si en ese mismo instante todo el mundo era consciente de que algo raro estaba ocurriendo o alguna gente prefería pensar que el héroe seguía ganando», añade el escritor que ha recuperado la historia del pugilista.

La imagen de un país

El punto álgido de su leyenda lo alcanzó el tres de abril de 1970, cuando Urtain hizo gala de su fuerza bruta, tumbó al alemán Peter Weiland ante un repleto Palacio de los Deportes de Madrid y se proclamó campeón de Europa de los pesos pesados. Para entonces, ya había dejado atrás, en lo más hondo del País Vasco, una esposa y tres hijos que jamás recuperó. Vivía desde hacía un tiempo en la capital, protagonizaba documentales y libros, era la cara visible de Soberano, reinaba en la incipiente noche madrileña, invitaba a propios y extraños a copiosos banquetes y se codeaba con los personajes de la farándula del momento. Toreros, futbolistas, periodistas y compañeros de profesión, como Pedro Carrasco y Perico Fernández, compartían sus días con el morrosko, que, ciertamente, tenía fama de buena persona. Era una estrella, un ídolo deportivo a la altura de su amigo Ángel Nieto en la joven España de los 70; es más, la devoción por Urtain era similar a la que hoy, por ejemplo, profesa el pueblo por Rafael Nadal. Aquel chico cuyo porvenir pareció pertenecer en un origen a los montes, ese mismo veinteañero que se había abrochado el cinturón de campeón continental, inequívocamente enorgullecía el sentimiento patrio de millones de españoles en los coletazos finales del franquismo.

Al régimen le cayó del cielo un regalo con Urtain. De hecho, los rumores decían que la construcción de este boxeador de la nada nace de una idea del presidente de la Federación Española de Boxeo y médico personal de Franco, Vicente Gil. Sea como fuere, la dictadura aprovechó el carisma del vasco, exprimió su imagen jovial y lamió las mieles de sus éxitos. Urtain incluso fue invitado a un acto institucional donde el plato principal fue un estrechamiento de manos del boxeador con el caudillo. Una fotografía que, por cierto, nunca entusiasmó al personal que poblaba su lugar de nacimiento.

Esta confección mitológica había sido avistada por el entonces joven José María García. El periodista deportivo había alimentado el relato, como tantos otros, pero cuando la cuantiosa y efímera gloria del púgil se esfumó, García publicó 'Comedia Urtain' (1972), un libro que destrozó la moral de José Manuel, que lo desnudó ante el gran público. «José María García es el periodista joven y audaz que 'descubre' y construye al mito. Después lo despedaza sin ningún tipo de piedad. Ese libro es realmente duro para Urtain», describe Manero.

El boxeador perdió el título de campeón de Europa en el mismo 1970. En Wembley, ante Henry Cooper. Lo recuperó ante el también británico Jack Bodell un año después y lo cedió definitivamente en junio del 72, cuando cayó derrotado frente al alemán Juergen Blin. «Su declive coincide con la época en la que empieza a pelear mejor; es también cuando comienza a perder. Deja de ser útil para mucha gente y parece que tampoco su fama estaba íntimamente relacionada al boxeo puro, porque cuando él empieza a convertirse en un boxeador de verdad, de carne y hueso, es cuando comienza a interesar menos», explica el autor.

Caída

El atractivo de Urtain se desplomó en pocos años y en 1977, cuando Coopman lo derribó en su último intento de recuperar el laurel europeo, la combustión del otrora héroe fue rápida. Mientras el alcoholismo lo consumía, probó fortuna en la lucha libre. Su peso superlativo, su figura entonces grotesca embutida en ridículos ropajes, apenó a aquellos que le tuvieron aprecio. Lo intentó varias veces en la hostelería, pero también fracasó. Fue portero de una discoteca en Burgos y algunos, los que acaso lo reconocían, se burlaban de su desafortunado paradero. Se convirtió en un fantasma de bar, en un hombre humillado. Y cuando no pudo más, el 21 de julio de 1992, con 49 años, se arrojó al vacío desde el décimo piso en el que malvivía en Madrid.

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Iniciar sesiónEsta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete