LA TERCERA

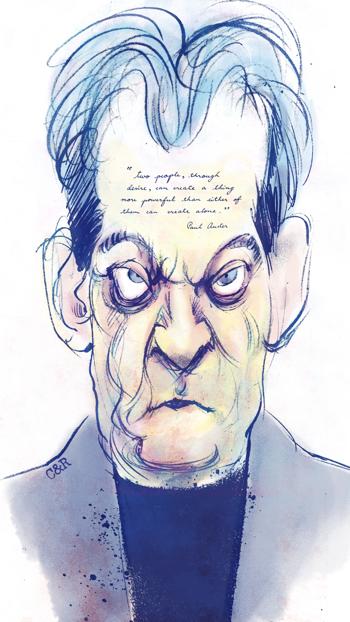

El inventor de la soledad acompañada

«Hace muchos años, en un cuaderno adolescente, Auster afirmó que 'el mundo está en mi cabeza. Mi cuerpo está en el mundo'. A partir de ahora su cabeza y su cuerpo y su mundo y su soledad sólo estarán en nuestros estantes. Y seguirán siendo la muy buena y mejor de las compañías para esa soledad inventada y llena de invenciones que vivimos cuando releemos o leemos»

La Tercera de ABC

Rodrigo Fresán

Días atrás, en el vórtice de Sant Jordi, un amigo muy leído que nunca había leído nada de Paul Auster me preguntó, con algo de culpa ante mi asombro, por dónde empezar. La respuesta no era fácil (porque, a su manera, todos los títulos ... de Auster acaban funcionando como diferentes movimientos de una misma sinfonía) pero, al mismo tiempo, se me hizo muy sencilla. No dudé más que un instante y, sí, hay escritores que tienen la suerte para mí (y el estigma para otros) de ya estar perfectamente formados con su primer libro. Allí –conscientes o no de que esas páginas son su Big Bang– aparece ya todo lo que vendrá en variaciones resonando desde un centro, como las ondas que provoca la piedra que se arroja a un estanque. Así que, sin dudarlo, respondí que lo mejor era comenzar por el comienzo de las dos piezas meta-auto-ficcionales –'Retrato de un hombre invisible' y 'El libro de la memoria'– contenidas en 'La invención de la soledad' (1982) que concentran y despliegan todo lo que escribirá y vivirá Auster: el pasado como esa fuerza que no pasa y el futuro como aquello que no es otra cosa que un presente constante y a punto de la entropía/distopía; las turbulencias del familiar secreto no a voces pero sí a susurros; las memorias de casas y calles y ciudades elevadas a la altura de personajes casi protagónicos o como telones de fondo y forma a pequeñas habitaciones; lo cerebral de todo corazón; un aire más claroscuro sin renunciar del todo al 'noir'; la ocurrencia constante pero a la Beckett (con quien Auster compartió pómulos y al que frecuentó en su juventud bohemia y parisina admirándolo hasta el final); angelicales destellos de Frank Capra y malabares de Cortázar y Calvino y una pizca de realismo mágico y folletín existencialista (ver 'El palacio de la luna' o 'Mr. Vértigo'); la casualidad permanente como mecánica narrativa (aplicada a una forma tan sólo en apariencia sencilla del posmodernismo al que, a su modo y manera, criticaba con gran elegancia) y a la que apelar porque era su marca registrada; la claridad absoluta para narrar lo más absolutamente 'dark'; y el destino como algo inescapable y único pero al que se puede contar de modo diferente sin por eso alterarlo. Y –en todo– una cierta mirada extranjera para las filias y fobias de su país que lo convirtió, para los suyos, en un espécimen un tanto exótico dentro de la literatura 'made in USA' (tal vez de ahí su agradecida obsesión para con Stephen Crane, otro raro nacional como ese otro fetiche suyo: Nathaniel Hawthorne), pero que a la vez lo consagró, un poco como lo que le sucede a Woody Allen, en ídolo de multitudes en Argentina y España y Francia.

Sí: Auster inventó una tan delicada como poderosa forma de la soledad pero que siempre resultaba la mejor y más agradecible de las buenas compañías (ahí está su magistral guión para el film 'Smoke', con ese Augie Wren fotografiando obsesivamente y día tras día una esquina de la calle 3 como si se tratase de todo el universo; o esa suerte de trágica 'buddy-novel' que es 'Leviatán', acaso la mejor novela de Don DeLillo jamás escrita por Don DeLillo). Sus últimos años y títulos estuvieron marcados por la tragedia cercana, la autoreinvención con modales macro en '4, 3, 2, 1', la preocupación y reflexión sobre temas y taras de su patria ('Un país bañado en sangre'), y una formidable y muy sensible y digresiva y evidente despedida (como lo fue el final de 'Ravelstein', de Saul Bellow) en la reciente 'Baumgartner' cuya última frase, con melancólica gracia, abre la puerta al resto de una nueva vida para su protagonista pero cierra la de la obra de Auster.

En 2010 la revista 'Vanity Fair' me envió a ese Brooklyn tan austeriano, a la casa del escritor en el barrio de Park Slope donde vivía junto a la escritora Siri Hustvedt y, a lo largo y ancho de un perfecto atardecer me explicó sonriendo –como si se tratase de un monólogo 'stand up' ya muy ensayado, y de hecho fueron las palabras casi exactas que ya le había dicho a Gérard de Cortanze incluidas en el muy útil 'Dossier Paul Auster'– que «ya sé: Paul Auster y el azar. Ya es casi un lugar común. No, en serio, el concepto del azar no me atrae. Pero para muchos es como si yo lo hubiese inventado y, para colmo, que fuera algo verdadero. Algo que me pasó o que le pasó a alguien. Es como si el azar se descubriera leyendo mis libros: es absurdo... Con esto quiero decir que, a pesar de que mis tramas suelen estar afectadas por las misteriosas leyes de la casualidad, yo no voy por ahí decodificando signos y tratando de interpretar señales. Yo no espero nada porque cualquier cosa puede suceder. De eso sí estoy seguro. Pero de ningún modo es algo que me perturbe demasiado. Es algo que he aprendido a lo largo de mi vida y de lo que me acuerdo cuando me detengo a contemplarla desde la perspectiva de mis años. Ha sido hasta ahora una buena vida y la disfruto como tal, pero no me preocupa si resulta una buena historia. La calidad de mi vida –que no es la vida de mis personajes aunque muchos de ellos se llamen Paul o incluso Auster– es lo que me permite inventar otras vidas. Ese es, en realidad, el oficio de un escritor». E –interrogado por mí por su gloria y sus laureles y su legado– añadió: «Sólo en una ocasión me sentí importante y trascendente desde el punto de vista literario. Fue hace muchos años. Acababa de terminar un libro y yo no tenía duda alguna de que era algo genial. Así que salí al jardín para comunicárselo a la humanidad. Y allí estaba mi hija Sophie, por entonces un bebé, y quien detesta que yo cuente esto... Pero, bueno, allí estaba ella, defecando alegremente. Y yo tuve que limpiar todo eso. Y, de pronto, todo volvía a estar en su sitio. Y, por supuesto, yo ya no era un genio porque, en primer lugar, nunca lo había sido. En cualquier caso, el tema –el ser o no ser alguien reconocido– jamás volvió a preocuparme u ocuparme desde ese día en el jardín».

Mucho antes, en un cuaderno adolescente, Paul Auster afirmó que «el mundo está en mi cabeza. Mi cuerpo está en el mundo». A partir de ahora –su muerte, como la de Martin Amis, deja a toda una generación de lectores ya no a la espera de su próximo libro– su cabeza y su cuerpo y su mundo y su soledad sólo estarán en nuestros estantes. Y seguirán siendo la muy buena y mejor de las compañías para esa soledad inventada y llena de invenciones que vivimos cuando releemos o leemos. Como mi amigo, que me llama para contarme que Paul Auster murió pero, también, que 'La invención de la soledad' le pareció un pequeño gran libro y preguntarme con cuál sigue para seguir leyéndolo.

es escritor y crítico literario

Límite de sesiones alcanzadas

- El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a la vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos.

Has superado el límite de sesiones

- Sólo puedes tener tres sesiones iniciadas a la vez. Hemos cerrado la sesión más antigua para que sigas navegando sin límites en el resto.

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Iniciar sesiónEsta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete