Carlos Portera-Cailliau: «Elon Musk se ha dado cuenta de que actuar en el cerebro no es igual que fabricar un coche»

El profesor de Neurobiología y Neurología de la Universidad de California en Los Ángeles (EE.UU.) y uno de los mayores expertos mundiales en la investigación de trastorno del espectro autista ha participado en las V Jornadas de Neurociencia y Educación de la Fundación Querer

Implantes cerebrales devuelven el habla a una paciente de ELA

Rafael Yuste: «Podemos cambiar la actividad cerebral, ya no es ciencia ficción»

Carlos Portera-Cailliau es profesor de Neurobiología y Neurología de la Universidad de California en Los Ángeles (EE.UU.) y uno de los mayores expertos mundiales en la investigación de trastorno del espectro autista. Su laboratorio investiga cómo los defectos del desarrollo en la conectividad de la red a nivel de la corteza cerebral conducen directamente a síntomas de autismo, discapacidad de aprendizaje y disfunción intelectual. En particular, están estudiando la hipersensibilidad sensorial en un modelo de síndrome X frágil. Portera-Cailliau ha participado en las V Jornadas de Neurociencia y Educación de la Fundación Querer.

—Llevamos años hablando de la década del cerebro. ¿Cuánto sabemos en realidad del cerebro?

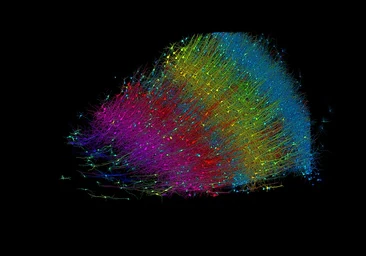

Estamos en una situación de aceleración total. Debemos tener en cuenta que es el objeto más complejo del universo y no es entender cómo funciona un riñón o un pulmón. El cerebro es un desafío total, pero yo soy optimista. Gracias a los avances tecnológicos, solo desde hace 10 o 15 años somos capaces de registrar la actividad de las neuronas en el cerebro. Hasta ahora siempre se ha hecho con el modelo de Cajal (Ramón y Cajal); es decir, a partir de imágenes de la estructura del cerebro se ha tratado de entender las conexiones, los cables que conectan, para tener una idea de cómo funciona nuestro cerebro. Pero hasta que no registremos las conexiones in vivo no vamos a poder saber lo que realmente ocurre. Y eso ha sido, hasta ahora, muy difícil. Hay que tener en cuenta que durante las últimas cinco décadas los registros, por ejemplo, de la actividad de las neuronas se han realizado casi únicamente en lo que llamamos 'rebanadas' de tejido de cerebro mantenidas vivas durante horas. Pero desde los últimos 10 años hemos empezado a hacer registros de la actividad in vivo, en tejido intacto de modelos animales: ratones, ratas, monos. Esto supone una ventaja enorme porque podemos estudiar la actividad de las redes al mismo tiempo que un animal está realizando una tarea de comportamiento. Así podemos conectar la actividad de un circuito con la función de ese circuito durante una tarea determinada. A partir de ahí ya podemos empezar a conectar enfermedades neurológicas y ciertos síntomas con la actividad de las redes y, posteriormente, intervenir para tratarlas. Y todo esto no hubiera sido posible sin el desarrollo de la tecnología. Ha sido un éxito total.

— ¿Sin esta revolución tecnológica no se habría dado este paso?

Exacto; no teníamos las herramientas no solo para hacer registros, sino también para perturbar y modificarlos. Estudios como el de Rafael Yuste con la optogenética, técnica que nos permite manipular la actividad de ciertas neuronas excitándolas o inhibiéndolas solo aplicando luz a la superficie del cerebro para manipular las neuronas del circuito de la corteza visual, serían impensables. Nos han permitido estudiar el cerebro normal, pero también intervenir para aprender lo que falla en un cerebro atípico.

— La posibilidad de alterar el pensamiento dentro de animales y, en el futuro, de las personas... da un poco de miedo.

Depende siempre del uso que se dé a los avances tecnológicos. No sabemos si la persona que ideó un cuchillo lo hizo para utilizarlo para bien y cortar carne de un bisonte o para matar a una persona.

— ¿Qué le parece el proyecto Neurolink de Elon Musk? La mayoría de la comunidad científica lo dio por válido sin cuestionarlo y ahora pide voluntarios.

Musk hace las cosas un poco al estilo cowboy. Hay que tener en cuenta que sus empresas han hecho muchos avances en la ingeniería de coches y viajes al espacio. Musk parece que se han dado cuenta de que el cerebro no es lo mismo que, por ejemplo, fabricar un coche o un cohete.

— La mayoría de las técnicas se utilizan para estudiar el cerebro sano. ¿Qué pasa con el cerebro atípico?

El 90% de los neurocientíficos investigan el cerebro sano. La curiosidad de un científico es saber cómo funciona el cerebro, por qué tenemos imaginación, por qué pensamos en el futuro, por qué somos creativos e inquietos... Somos una minoría los que estamos utilizando estas técnicas para estudiar el cerebro atípico, en enfermedades neurológicas.

— Hablemos del trastorno de espectro autista.

Se trata de un rango de síntomas y en cada individuo es distinto. Hay personas que tienen autismo, pero con síntomas muy leves que afectan a sus relaciones sociales: no les gusta mirar a los ojos, tienen manerismos, pero luego son brillantes o superdotados para ciertas materias. Y, a medida que maduran, aprenden a manejar las redes sociales, a no meter la pata cuando hablan, cuando dicen algo que a lo mejor puede herir a otra persona y adquieren estas defensas para integrarse mejor en la sociedad. Internet ayuda mucho a estas personas porque pueden evitar estos contactos sociales, triunfar y encontrar otras personas como ellos.

— ¿De qué depende que haya un rango tan amplio de síntomas en las personas con este trastorno?

Este es el concepto de la diversidad. Imagine que, durante el desarrollo del cerebro, hay un paisaje con muchos valles y usted es una bola que está rodando cuesta abajo en este paisaje. Hay personas que tienen unas condiciones genéticas o una mutación en un gen esencial para el desarrollo del cerebro o una acumulación de variantes genéticas en otros genes que a lo mejor no son esenciales, pero sí contribuyen al desarrollo, y por esta acumulación de mutaciones tienen más riesgos a que, rodando en este paisaje, acaben en un valle que predisponga más al autismo. El proceso es totalmente aleatorio. Cuando nacemos, la genética nos marca un mapa de ruta, unas instrucciones genéticas, pero no es como un mueble de Ikea en el que si sigues las instrucciones la mesa te sale perfecta. Incluso dos hermanos gemelos idénticos genéticamente tienen personalidades un poco distintas. ¿Por qué? Por el azar; ahí juegan los dados. ¿Y qué pasa al final? Si la acumulación de mutaciones es tan severa esta bola acaba en autismo, esquizofrenia, depresión... Por eso, para mí lo fundamental es estudiar el desarrollo del cerebro, es decir, dónde se desvía la trayectoria para que se acabe en un diagnóstico del espectro autista.

— ¿En qué fase del neurodesarrollo ocurre todo eso?

Es totalmente un misterio. Las técnicas que tenemos ahora no nos permiten hacer registros de la actividad en el desarrollo embrionario. Sabemos que las neuronas tienen que dividirse y emigrar a las zonas que les corresponden del cerebro, tienen que formar sinapsis con sus compañeras. Todo esto está dictado por la genética, pero también influye el medio ambiente. Si una persona recibe una educación de cierto tipo —leer libros, conocer otros países y culturas, aprender idiomas, etc.—, tendrá un desarrollo diferente al de otra que está rodeada de un ambiente donde hay mucha polución o mucho estrés o incluso abuso. La trayectoria del cerebro va a ser distinta, aunque tengas unos genes que te condicionen a ser brillante.

— ¿Por que se diagnóstica tan tarde?

Hay madres y padres que saben que su hijo pequeño no es como su hija mayor. Algo diferente está ocurriendo, pero van al neurólogo y les dice, «no sé, ya sabes, algunos niños tardan más que otros». Los neurólogos no tienen herramientas y por eso, como norma general, se diagnostica este trastorno a los 2 años. Pero es muy importante hacerlo precozmente porque sabemos que las intervenciones tempranas funcionan. Una educación especializada puede ayudar. Hay muchos casos que pierden ese diagnóstico de autismo porque han mejorado gracias a estas intervenciones.

— ¿Por qué hay más casos de niños que de niñas?

No entendemos muy bien por qué. Hay varias teorías: una de las teorías es que es algo que viene del padre, que es el que contribuye al cromosoma X. Pero también se especula con que está relacionado con el cromosoma Y o incluso el medio ambiente del padre. También hay otro aspecto que se está analizando. Las mujeres son más empáticas que los hombres. En el autismo se habla de la teoría de la mente. Le pongo un ejemplo: en esta conversación estamos conectados, yo puedo saber, lo que está pensando. Eso es empatía. Sin embargo, las personas con autismo parecen no saber interpretar este tipo de emociones o de percepciones. Se cree que las mujeres son mucho mejores en empatía que los hombres en general, y es posible que las niñas con este trastorno tengan más facilidad en leer las expresiones faciales de otras personas que un niño con autismo. Nosotros estudiamos el autismo en modelos animales, en concreto hipersensibilidad sensorial, porque imaginamos que para un ratón y para un humano será parecido, pero cuando hablamos de teoría de la mente, de empatía o de funciones del cerebro mucho más sofisticadas, eso es muy difícil de estudiar en un ratón.

— ¿Hacia dónde van las terapias?

Por ahora no ha habido intervenciones basadas en las conexiones ni en circuitos neuronales, aunque indirectamente sí. Por ejemplo, si hay un paciente con una enfermedad de desarrollo del cerebro que tiene mucha agresividad, se le trata con medicamentos para calmar esos impulsos. Si es un niño con mucha ansiedad, se le trata con ansiolíticos. Desde ese punto de vista estamos intentando calmar los síntomas. Sin embargo, otras estrategias más agresivas, como la estimulación profunda del cerebro que se emplea en la enfermedad de Párkinson, no se han utilizado en niños porque es una intervención agresiva. En mi opinión, podría haber otros métodos que podrían funcionar; por ejemplo, modular la actividad de circuitos sensoriales en la corteza auditiva para aquellas personas que son hipersensibles a los ruidos. Pero antes hay que entender cómo funcionan los circuitos en un cerebro atípico. Y eso yo creo que va a ser el futuro. En los próximos 10 o 20 años vamos a empezar a ver este tipo de modulación de circuitos a nivel del cerebro.

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete