Cinelandias 'Raíces profundas', gritos que se quedan de por vida

¿Quién hubiese dado un centavo por una película hecha con mimbres archisabidos y un elenco que parecía desacertado? Pues se convirtió en una obra maestra sin paliativos. Con un grito estremecedor y una secuencia final irrepetible.

Viernes, 26 de Enero 2024, 09:21h

Tiempo de lectura: 4 min

Pocos directores pueden ayudarnos tanto como George Stevens (1904-1975) a comprender la falsificación que se ha introducido en la historiografía cinematográfica con la entronización del concepto de autor. Porque Stevens es exactamente lo contrario de un autor: vástago de una familia de actores teatrales (y actor él mismo en la infancia), fue contratado a principios de los años veinte por Hal Roach como fotógrafo y gagman. A mediados de los treinta realiza sus primeros largometrajes, especializándose en el género de la comedia dramática, hasta que logra su consagración con Gunga Din (1939), una película épica de ambientación colonial. Durante la Segunda Guerra Mundial prestó servicios como documentalista; y a finales de la década de los cuarenta regresa al cine comercial, brindando títulos tan estimulantes como Un lugar en el sol, Gigante, El diario de Ana Frank o La historia más grande jamás contada. Y, entremedias, uno de los westerns más memorables y pasmosos de todos los tiempos, Shane (1953), que en España siempre se ha conocido como Raíces profundas.

En Raíces profundas, Stevens trabaja con un guión ajeno, en un género que le era por completo extraño. No hay posibilidad, pues, de rastrear en él un “universo personal”, ni de lucubrar sobre las “obsesiones recurrentes” que se suelen predicar de la autoría, ni parecidas zarandajas. A Stevens le pasan un guión, Stevens lo lee, le gusta y se pone a dirigirlo, sin mayores requilorios. La historia, además, está plagada de tópicos; en realidad, puede decirse incluso que es un compendio de los tópicos más resobados del western: el consabido conflicto entre ganaderos y colonos; la llegada de un misterioso pistolero dispuesto a renegar de un pasado atroz, que sin embargo recupera sus antiguos hábitos, por imperativo moral.

Hasta la elección del elenco principal parece desafortunada: Alan Ladd, un galán inexpresivo y más bien retaco cuyos momentos de mayor gloria ya parecían extintos, como el pistolero Shane; Jean Arthur, una cincuentona que había probado sus chispeantes dotes cómicas en producciones demasiado lejanas, en el papel de la granjera felizmente casada que, sin embargo, siente que algo se remueve dentro de ella, cuando el pistolero Shane es empleado por su marido; Van Heflin, un actor “sólido” que nunca había alcanzado el estrellato, como Starrett, el granjero honesto que se aferra a su tierra, frente a las rapiñas de los ganaderos, y acaudilla la resistencia de los colonos. ¿Quién hubiese dado un centavo por una película hecha con semejantes mimbres archisabidos? Pues Stevens se puso a dirigirla; y completó una obra maestra sin paliativos.

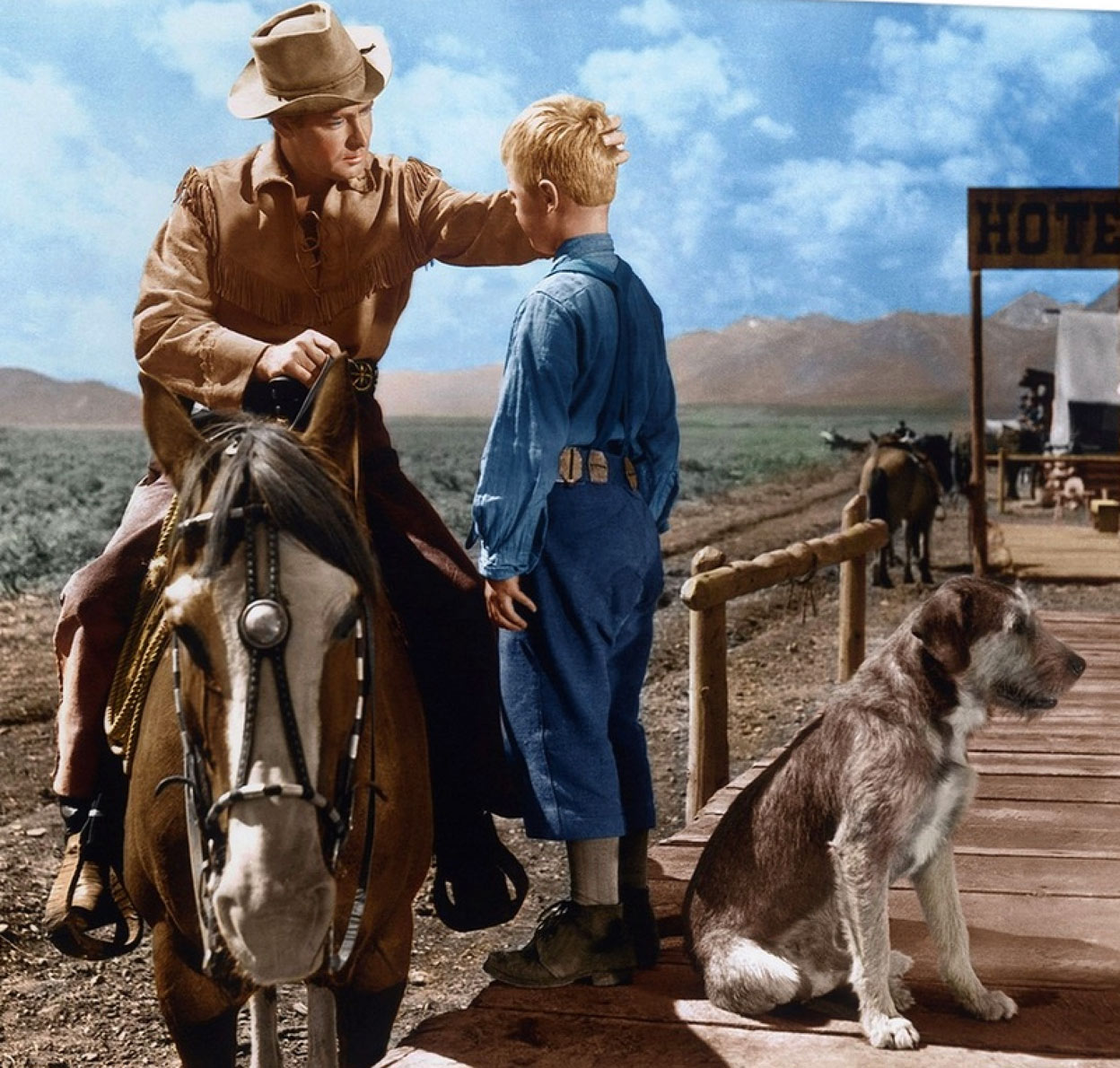

Lo hizo con una realización transparente, con esa elegancia del “artesano” que no aspira a imponer su estilo y una dirección de actores en verdad prodigiosa. Aquí habría que mencionar con todos los honores al niño Brandon de Wilde, que interpreta al hijo de los Starrett, deslumbrado por la figura del pistolero Shane, a quien idolatra; su interpretación resulta antológica, plena de autenticidad y emoción, y sus gritos finales, llamando desconsolado a Shane, que se aleja en la noche, tras el tiroteo que devolverá la paz a los granjeros de la región, quedan vibrando en nuestra alma cuando la película ya ha concluido, y nos acompañan de por vida.

Alan Ladd, un galán inexpresivo y más bien retaco cuyos momentos de mayor gloria ya parecían extintos, no parecía la mejor opción como pistolero

Jean Arthur, que en la juventud había sido una actriz extrovertida y jubilosa, compone aquí un personaje de madurez de una delicadeza interior fuera de lo común, en la que la abnegación de la esposa fiel tiembla –sin llegar a resquebrajarse— con el rescoldo de una pasión nueva que el pistolero recién llegado le inspira; y ese rescoldo se resuelve en miradas sutilísimas, punteadas magistralmente por la música de Victor Young, alcanzando su momento culminante cuando pide a Van Heflin que la abrace, como si en ese abrazo se hallase su salvamento. Incluso de las limitaciones interpretativas de Alan Ladd sabe Stevens sacar provecho, convirtiéndolas en atolondrado retraimiento mientras dura su pugna con el destino que quiere eludir; y en una suerte de serena y fatal aceptación del mismo, cuando por fin el conflicto estalle y llegue la hora de resucitar al hombre viejo que creía sepultado.

¿Y qué podemos decir de la irrepetible secuencia final de Raíces profundas? Shane, después de sobrevivir al tiroteo, se despide de Joey, el hijo de los Starrett y monta a caballo, sin volver la vista atrás. Sabemos que está herido y, aunque cabalga erguido, sospechamos que la muerte lo ronda. Tal vez esté ya muerto, rumbo al cielo de las mitologías. Un cielo donde también tienen su hueco –en lugar preferente– los “artesanos” como Stevens.

-

1 Cuando el tenista al que todos amaban cayó en el alcohol y la cocaína

-

2 Crema temblorosa de queso con granizado de oporto

-

3 Álvaro Urquijo: "Mi hermano no murió por sobredosis de heroína. Se ha dibujado una historia irreal"

-

4 La IA se topa con las vacas sagradas de la India

-

5 Drones: en la distancia entre ellos y el asfalto hay millones de dólares