Así se celebra la Navidad en la España de las autonomías

Actualizado: Guardar 12345678910Madrid: Las uvas, en la Puerta del Sol

Pre-uvas en la Puerta del Sol - josé ramón ladra Si existe algo tradicional y típico de la Navidad madrileña, eso es tomarse las uvas en la Puerta del Sol. Hay que hacerlo a los pies del reloj del antiguo edificio de Gobernación, hoy Real Casa de Correos, un artilugio inaugurado en 1866 y que fue un regalo del relojero español afincado en Londres José Rodríguez Losada.

La tradición de las doce uvas proviene, según los cronistas, de finales del siglo XIX. De hecho, hay referencias a ello en la prensa madrileña de 1894. Al parecer, hubo un año una excepcional cosecha de uvas en Alicante y Murcia, y rápidamente la adoptaron los madrileños. Desde ahí, pasó al resto de España.

La tradición ha perdurado con el paso del tiempo, y en prácticamente todas las circunstancias, incluidos los años en que la plaza estaba prácticamente «tomada» por las obras, durante la construcción de la estación de Cercanías.

Son miles los madrileños y foráneos que se concentran allí –no sólo la medianoche del 31, sino también la del 30, en las llamadas «preuvas»— a esperar la llegada del nuevo año. Tantos, y tan cargados de confetti, matasuegras y todo tipo de «atrezzo», que una vez que suenan las campanadas y baja la bola que marca la llegada del nuevo año, los servicios de limpieza acostumbran a recoger decenas de toneladas de residuos: nada menos que 22.600 kilos en 2012.

Por Sara Medialdea

Castilla-La Mancha: Cerdo, carnavales y masillas

Inauguración de las luces de Navidad en Toeldo - ana pérez herrera Las navidades en Almagro, Ciudad Real, comienzan con el bautizo del cerdo que se sorteará en San Antón, el 17 de enero. «Gresca» ha sido bautizada y presentada en sociedad hace unos días, y hasta el día en que la suerte marque su destino, será tratada y alimentada a cuerpo de rey por todos los vecinos durante las navidades.

Mientras, en Alcázar de San Juán, Ciudad Real, preparan sus disfraces más mordaces, pícaros y divertidos. Esta localidad de La Mancha deja febrero para los habituales y celebra en el Día de los Inocentes, el 28 de diciembre, sus propios carnavales, cuya tradición se remonta a las rondallas y estudiantinas que salían por navidades a pedir el aguinaldo.

El disfraz y la broma empezó a centrar los paseos de las rondallas y con el paso de los años, el motivo centró la tradición carnavalera. Los jóvenes también dieron origen a los maitines, que se celebran en pueblos como Villanueva de los Infantes o Herencia. Las cuadrillas de amigos se reúnen sobre las 9 y 10 de la noche alrededor de una lumbre y asan chorizos, chuletas y carne de pincho. Es una de las tradiciones que más sorprende a los extraños, por ser una celebración que en Nochebuena separa a los jóvenes de los mayores. No obstante es frecuente que se vuelvan a juntar en la Misa del Gallo en la iglesia de la Plaza Mayor, donde está todo el pueblo y los petardos alegran una noche que promete ser larga.

En el sur de la provincia de Ciudad Real, en Puertollano, los zambomberos pasean por las calles en vísperas de Nochebuena y mantienen una tradición andaluza pero con villancicos de la tierra, al más puro estilo manchego.

La gastronomía manchega durante la Navidad destaca en su mayoría en el apartado de los dulces, aunque los productos de matanza están presentes en todas las cocinas. En el Campo de Calatrava, en Ciudad Real, lo típico son las «masillas», un dulce parecido a los buñuelos, que se toma con chocolate bien caliente.

En Reyes, además de carbón, los niños reciben un dulce con forma de llave hecho con azúcar tostada, que al enfriarse toma el aspecto de un caramelo. En Toledo no pueden faltar los mazapanes artesanos ni los mantecados manchegos. Y la sopa de almendra, que la sirven en los restaurantes más tradicionales por estas fechas. En algunos pueblos también se hacía “el turrón de los pobres” cuando la economía no daba para comprar los de Alicante. Hoy en día se hace por tradición esta especie de turrón con almendras, miel, azúcar y agua, y se deja secar a la lumbre y se come cuando está duro y seco.

También está muy presente en toda la región la tradición belenista. Hay decenas de asociaciones que se dedican a montar sus belenes, e incluso en algunos pueblos de Toledo, Guadalajara y Ciudad Real trazan rutas de Belenes y es de obligada visita ir a ver el del vecino. En algunas casas ofrecen dulces caseros y el visitante suele dejar la voluntad para valorar de esta manera el trabajo del artesano. Es tan arraigada la tradición en Ciudad Real, que las familias son capaces de dedicar una habitación de la casa solo para este fin, e incluso el garaje. El Belén suele estar montado en torno a dos meses, y no le falta todo tipo de detalles; la mayoría de ellos se inspiran en la orografía de los pueblos, utilizan elementos naturales y otros también añaden elementos reconocibles del pueblo en el mismo belén.

Por Rhodelinda Julián

Baleares hace suyas tradiciones del resto de España

Cabalgata de Reyes en Palma de Mallorca - T. AYUGA / M.A. CAÑELLAS La celebración de las fiestas de Navidad en Baleares ha cambiado de manera significativa si se establece una comparación entre mediados del pasado siglo y el momento presente.

Así, a mediados de los años cincuenta, no era costumbre que hubiera en los hogares isleños cena de Nochebuena. La tradición era instalar el belén el 24 de diciembre, para a continuación ir a la Misa del Gallo y después comer algunos productos dulces típicos de estas fechas.

Las grandes reuniones familiares tenían lugar los días 25 y 26 de diciembre —este último tradicionalmente festivo en Baleares—, con almuerzos que empezaban al mediodía y podían prolongarse hasta bien avanzada la tarde.

A partir de los años sesenta, con la llegada de una significativa inmigración procedente de distintos puntos de la Península, los hábitos fueron cambiando de manera progresiva, por lo que cada vez más hogares pasaron a celebrar el 24 de diciembre por todo lo alto con una cena familiar, sin por ello hacer perder valor a las comidas de los dos días siguientes.

En estos últimos años, es también habitual que en Nochebuena, Nochevieja e incluso en víspera de Reyes, familias enteras o grupos de amigos recorran diversos espacios de ocio, iniciando o acabando esas noches tan especiales tomando un chocolate bien caliente con ensaimadas.

Por Josep María Aguiló

Navarra: Olentzero, disfraces y los Reyes Magos

Representación de «El Misterio de Reyes» - s.g. La Navidad navarra jalona todo su territorio de tradiciones vinculadas a ritos religiosos entrañables. Muchos municipios arrancan la Nochebuena con la llegada del Olentzero, un carbonero borrachín y gordinflón, que baja del monte para anunciar la llegada del Niño Jesús y pasearse por las calles en compañía de una alegre comitiva y de diversos animales de granja y por la noche entregar regalos a los niños. Es una fiesta muy arraigada en Lesaka, desde donde se ha extendido a otros municipios del norte de la comunidad y de la Cuenca de Pamplona.

Por otro lado, la última noche del año está ligada a diferentes ritos para enterrar el año y desear prosperidad para el entrante. Uno de los más curiosos es el del agua, que se mantiene en Urdiain. Al sonar las campanadas de la medianoche, los jóvenes recorren las calles cantando y pidiendo aguinaldo al tiempo que ofrecen una jarra de agua nueva de la fuente a las autoridades y vecinos.

En Pamplona, la nochevieja es desde hace décadas un Carnaval adelantado, que atrae a miles de curiosos, ya que la calle se llena de cuadrillas disfrazadas.

La otra fecha de referencia en las tradiciones navideñas navarras es la de la llegada de los Reyes Magos, con multitud de cabalgatas y algunos actos señalados. En Sangüesa, el 6 de enero tiene lugar «El Misterio de Reyes» un auto sacramental centenario, único en Navarra y uno de los cinco que se conservan en España. El escenario son las calles de Sangüesa, por la mañana, cuando los Tres Reyes Magos y su séquito parten del palacio del Príncipe de Viana hacia el Palacio Vallesantoro, donde tiene lugar el diálogo entre los Reyes y Herodes. En la Plaza de la Abadía se encuentra el portal de Belén, donde los Reyes hacen las ofrendas al Niño y un ángel les avisa de que no vuelvan a Jerusalén. El acto finalizada con los cantos de los auroros.

En Pamplona, la adoración de los Reyes Magos en el claustro de la Catedral también constituye uno de los acontecimientos más esperados de la Navidad. El último de los actos ligados a la fiesta de los Reyes Magos es la ceremonia de coronación del Rey de la Faba, una tradición medieval que consistía en nombrar a un niño pobre rey por un día. Para la elección, se introducía una faba (haba) en un rosco y el niño que la encontraba era proclamado rey. Cada año se celebra en una localidad diferente. El día de la coronación comienza con un desfile callejero en el que el rey se dirige a la iglesia acompañado por su comitiva, compañeros de la escuela que representan los papeles de pajes, nobles, curas y vecinos del pueblo. No faltan el Príncipe de Viana y doña Blanca de Navarra, el cortejo de juglares, músicos y bailarines. El ceremonial culmina con el alzamiento del rey sobre un escudo al grito de «real, real, real».

Por Begoña López

País Vasco: Olentzero e «intxaursaltsa»

El Olentzero - efe El gran protagonista de las fiestas navideñas en el País Vasco y Navarra es «Olentzero», un viejo carbonero que según la tradición popular baja por estas fechas de la montaña donde trabaja todo el año el carbón a los pueblos. Su origen se sitúa en la localidad navarra de Lesaka, cercana a Irún. De aspecto orondo y un tanto borrachín, Olentzero viste txapela y pipa, y es el encargado de repartir los regalos en la Nochebuena, si bien la tradición de los Reyes Magos se conserva igual.

A «Olentzero» también se le escribe una carta con los regalos deseados y suele haber un desfile en la tarde del día 24. En los últimos años le ha salido una ‘novia’, Mari Domingui, por eso de la «paridad» tan de moda.

Paradójicamente, la gran gastronomía vasca no cuenta con demasiados platos específicos de Navidad. Tradicionalmente, en la mesa solía servirse aquellos productos que más abundaban en los caseríos vascos y tal vez el ejemplo más característico es la «intxaursaltsa» —literalmente, salsa de nueces—.

Se trata de un postre hecho a base de nuez molida, leche, azúcar y canela que se sirve en frío. Lo que no falta en estas fechas es la compota de frutas (del tiempo y secas, cocidas en agua y azúcar y canela), con ciruelas, pasas y orejones.

En muchas casas del País Vasco tienen mucha fama los caracoles en salsa, la berza (con refrito de aceite y ajos) y luego un plato de pescado (merluza, besugo) o de carne (pollo de caserío, capón).

Galicia: El Apalpador, un mito de las montañas lucenses

El Apalpador gallego - abc El Apalpador es un personaje mítico que recuerdan, todavía hoy, las personas de más edad de las montañas lucenses. Concretamente, la presencia de este «Papá Noel gallego» fue documentada en los municipios de alta montaña del Courel, Cebreiro y Lóuzara. Consiste en un personaje que comparte ciertos rasgos con el Olentzero vasco: es un carbonero alto y gordo, que fuma en pipa, viste con boina y ropajes raídos y se alimenta de bayas de los bosques y los jabalís que caza.

En Nochevieja, el Apalpador se acercaba a los niños, les acariciaba la barriga para comprobar si estaban o no bien alimentados y les dejaba un puñado de castañas, para desearles que en el año entrante gozasen de abundante comida.

En los últimos años, diversos grupos nacionalistas han intentado extender el mito del Apalpador y convertirlo en una especie de símbolo de la Navidad gallega, olvidando el muy limitado alcance geográfico de esta centenaria historia.

Por Jorge Pan

Castilla y León

Los carochos de Castilla y León - ical Bajo la premisa de reunir a mayores y pequeños en torno a las festividades navideñas surgen en Castilla y León multitud de iniciativas que pretenden amenizar las jornadas invernales. Antruejos, belenes vivientes, equilibristas, demonios, trasgos o unos ciclistas muy peculiares son algunos de los personajes que toman las calles de las ciudades y pueblos de la comunidad durante estos días.

Celebraciones religiosas, paganas, de gran tradición o de reciente creación conviven en torno al espíritu navideño. Así, la famosa Carrera del Pavo congrega cada año en Segovia durante la mañana del 25 de diciembre a multitud de valientes que desafían los elementos con una bicicleta... sin pedales. Esta histórica cita —sólo dejó de celebrarse durante la Guerra Civil— se desarrolla en un ambiente festivo a la espera de ver a los participantes subir y bajar las rampas cercanas al recinto amurallado de la ciudad.

Familias, amigos y ciclistas profesionales —Pedro Delgado es un habitual en esta peculiar carrera— se lanzan durante más de tres horas a impulsar su bicicleta solamente con su cuerpo a la espera de hacerse con el preciado pavo.

En la provincia de León se mantiene viva una celebración que los expertos datan antes de la invasión romana y el cristianismo: el ramo leonés. Pese a que en sus orígenes se trataba de una celebración pagana vinculada al culto a la fertilidad, en la actualidad ha evolucionado hasta convertirse en uno de los adornos navideños más comunes en la provincia. En su estructura cuadrada, triangular o semicircular, su forma varía dependiendo de la zona, se encienden doce velas por cada uno de los meses del año. Para culminar el ramo se le «viste» con bordados, telas e, inclusive, alimentos propios de esta tierra durante el periodo festivo.

También con la llegada de la Navidad las calles de Sanzoles, en Zamora, cambian su color con las típicas mascaradas. La vistosidad de sus disfraces y la historia que conllevan le han valido a los popularse zangarrones la declaración de fiesta de Interés Turístico Regional. En este municipio zamorano los diablos, demonios y demás figuras satánicas se dedican a azotar a los vecinos en busca del aguinaldo navideño. Una tradición que se repite todos los 26 de diciembre en multitud de pueblos de la comarca.

Mientras, en Riofrio de Aliste, también en Zamora, son los carochos los encargados de dar la bienvenida al nuevo año con el ruido y el humo de los petardos. Ataviados con vestimentas y caretas demoníacas, recorren las calles del municipio zamorano en la premiada Fiesta de los Carochos, declarada también de Interés Turístico Regional, para deleite de sus vecinos, que esperan todos los años con ansia el histórico festejo.

Por David Alonso

Comunidad Valenciana

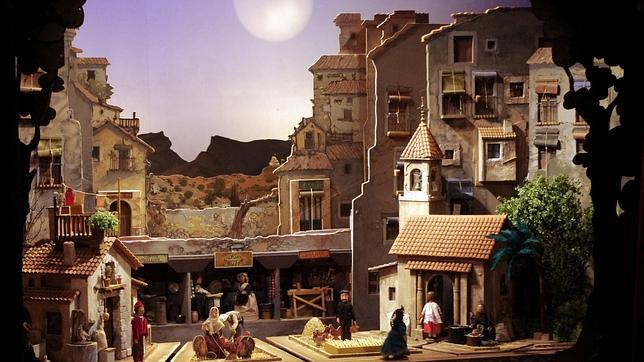

El «Belén de Tirisiti», una de las tradiciones navideñas más importantes de Alcoy - efe Las fechas navideñas traen consigo numerosas tradiciones populares en la Comunidad Valenciana, sobre todo en la provincia Alicante, que han sobrevivido a lo largo de cientos de año. Alcoy es un claro ejemplo de ello, donde la Navidad no llega hasta el montaje del «Belén de Tirisiti».

Se trata de uno de los pesebres más singulares del mundo, además de una de las escasas representaciones del denominado «teatro de varillas», una antigua técnica teatral casi desaparecida. Sus personajes son títeres montados sobre varillas verticales que media docena de actores mueven bajo la base del suelo del belén y dentro de unas guías perfectamente diseñadas. Su escenario representa una estampa urbana de esta localidad alicantina, que da cabida tanto a personas y escenas de los Evangelios como a aspectos costumbristas del Alcoy de antaño. Sus inicios se remontan a finales del siglo XIX, entre 1870 y 1880.

Esta tradición se une a la de la Cabalgata de los Reyes Magos, la más antigua de España. Declarada fiesta de interés turístico nacional, la primera representación está documentada en 1866. Los Reyes recorren las calles de Alcoy en sus camellos y acompañados de pajes «negres», portadores de antorchas, grupos de danzas, pastores, servidores, etc. En este mágico desfile participan miles de personas.

Unas navidades no pueden entenderse sin los dulces típicos. Y pensar en el turrón es pensar en Jijona, la cuna de elaboración de este producto. Se obtiene a partir de una mezcla de almendras tostadas mezcladas con clara de huevo y miel y su característica principal es la blanda textura. El 75 por ciento del producto se vende durante estas fechas

La ruta por la tradición alicantina también incluye la villa alicantina de Ibi,que cada 28 de diciembre celebra una de sus tradiciones más antiguas en la que un grupo de personajes, «els enfarinats» («los enharinados»), toma el poder civil por un día de forma ficticia, a golpe de escaramuzas y batallas de huevo, petardos y, sobre todo, mucha harina (el pasado año se llegaron a emplear 3.000 kilos). Esta costumbre se remonta a algo más de 200 años, y sus participantes, ataviados con atuendos estrafalarios y con el rostro completamente embadurnado de harina, someten bajo su «mandato» a la localidad juguetera y recaudan fondos («impuestos») en los comercios, dinero que se destina a entidades benéficas.

Por Rosana Belenguer

Canarias: Los Ranchos de Pascua

Imagen de un Rancho de Ánimas - abc Los Ranchos de Pascua figuran entre las tradiciones navideñas más ancestrales de Canarias, y su origen se sitúa allá en el siglo XVI. Su celebración tiene como objetivo «rescatar» almas del purgatorio.

De hecho se trata, originariamente, de grupos musicales (con instrumentos de cuerda, timples, panderos...) que recorren las calles de los pueblos mientras recaudan fondos para la celebración de las misas por los difuntos de la localidad. La misa rescataría el alma del vecino de las garras del purgatorio.

En principio fueron Ranchos de Ánimas, y se celebraban solo en noviembre, el mes de los difuntos, si bien luego se extendieron en el tiempo hasta diciembre, de ahí que se los conozca también como Ranchos de Pascua.

La costumbre estaba arraigada fundamentalmente en las islas orientales (Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote) y es en estas, sobre todo en los municipios de Teguise y La Aldea de San Nicolás, donde se trata de volver a dar brío a esta tradición.

Por Moisés Álvarez

Andalucía: folclore flamenco

Folclore flamenco en Jerez - abc La Navidad andaluza está fuertemente marcada por el folclore flamenco, predominantemente gitano, que ha dado lugar a composiciones y villancicos populares muy arraigados en el imaginario colectivo andaluz.

Entre las tradiciones más reseñables, ligadas siempre al cante, están las zambombas de las que Jerez ha hecho santo y seña de la ciudad por estas fechas. Originariamente, se trataba de reuniones familiares a las puertas de las casas para comer, cantar y bailar con motivo de la Navidad. Con el tiempo, la costumbre ha evolucionado hasta convertirse en un reclamo turístico de primer orden para la ciudad de los vinos generosos.

La otra tradición tiene que ver con los coros de campanilleros que recorrían la Andalucía rural cantando villancicos y otros cánticos acompañados de campanillas (de ahí el nombre), crótalos, triángulos y otros instrumentos de percusión durante los rosarios de la aurora. La tradición, a punto de perderse, se rescató en los últimos años en el Aljarafe sevillano principalmente y hoy ha resurgido con renovado vigor.

También los belenes monumentales tienen fuerte arraigo en Andalucía, donde la imaginería religiosa ha dejado piezas de calidad excepcional. En los últimos años se ha extendido la costumbre de utilizar figuras secundarias de los pasos de Semana Santa para componer escenas de la Natividad a tamaño natural en templos y casas de hermandad.

En cuanto a la gastronomía navideña andaluza, los mantecados y polvorones de la localidad sevillana de Estepa han ganado merecida fama no sólo en el resto de España sino fuera de nuestras fronteras. Bien reciente es la constitución de una indicación geográfica protegida en la que se agrupan los fabricantes de esta población para respetar escrupulosamente las fórmulas tradicionales que mezcan manteca de cerdo (de ahí su nombre) y harina de trigo para componer los pequeños bocados dulces que forman parte indisoluble de la memoria de la Navidad.

Por Javier Rubio