Historia del arte

1620: así fue la llegada del Gran Poder y el Cristo de la Buena Muerte

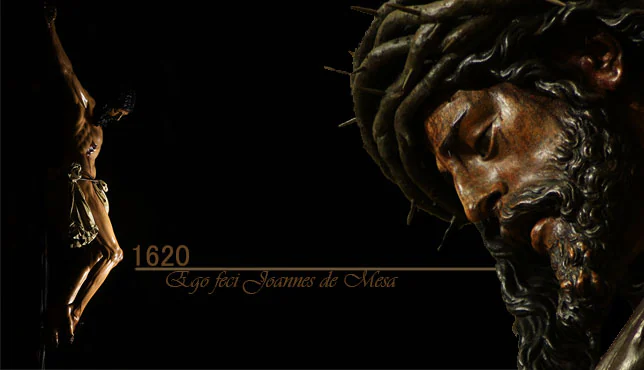

Se cumplen cuatro siglos de la definición estética de dos conceptos. Dos imágenes de Juan de Mesa sobre las que asentar el sentido de la Semana Santa

El año 2020 se cumplen quinientos años de la muerte de Rafael Sanzio , el gran pintor italiano que decoró las estancias del Vaticano. En una de ellas, la que representa la llamada Escuela de Atenas, Platón y Aristóteles debaten sobre la búsqueda de la Verdad, haciendo un gesto que simboliza su concepción de la Filosofía: Platón señala el cielo, aludiendo al idealismo dualista racionalista de su pensamiento; mientras, Aristóteles señala la tierra, haciendo referencia a su realismo sustancial racional. Dos formas de entender la vida y la realidad, la ideal y la real, la aspiración y la concreción. Posiblemente, dos formas de entender el Arte, dos tesis que alcanzarían su síntesis, quizás él no lo supiera, en la obra de un escultor cordobés afincado en Sevilla, Juan de Mesa.

Noticias relacionadas

Buena Muerte y Gran Poder. El ideal platónico y el realismo aristotélico. Dos imágenes realizadas en un tiempo, el año 1620, de clara crisis. Y de las crisis surgen las síntesis. Crisis en una Europa que se desangraba en la llamada “Guerra de los Treinta Años” , que enfrentó a una mitad de Europa contra la otra, una guerra que no llegaba a entender ni el Simplicius Simplicissimus de Grimmelshausen , un pícaro novelesco que no entendía su tiempo. Por la España de Felipe III c irculaba la obra de Francisco de Quevedo , la Política de Dios, Gobierno de Cristo y tiranía de Satanás, un tratado político en el que exponía una doctrina de buen gobierno o espejo de príncipes, según se decía entonces, una obra en la que se ponía a Cristo como modelo de conducta. Un modelo que en la Sevilla de aquel año tendría dos obras para configurar el espejo de conducta de los hombres: la fuerza del Gran Poder ante la adversidad, y la aceptación de la muerte como un descanso placentero en el que se alcanza la idea de la perfección, que no es otra cosa que Dios. Dios de Dios hecho Crucificado.

Cristo de la Buena Muerte de los Estudiantes / JAVIER COMAS

Cristo de la Buena Muerte de los Estudiantes / JAVIER COMAS El año 1620 es el culmen de la década más espectacular del arte sevillano. Desde 1610 hasta aquel año se habían completado lienzos como la gran Alegoría de la Inmaculada de Roelas, el Calvario de Ocampo , los claustros de Oviedo , las primeras obras maestras de Diego Velázquez o las grandes obras de Montañés, desde Jesús de la Pasión a los retablos de San Isidoro del Campo o el retablo del convento de Santa María del Socorro. Y había aparecido Juan de Mesa . Un discípulo ciertamente aventajado que en 1618 había insinuado en el Crucificado del Amor que el ideal clásico de Montañés, la larga sombra del Renacimiento y del Manierismo, podía mutarse en un nuevo concepto barroco. Es la mirada del Cristo de la Conversión, que habla con Dimas, pero también con el pueblo. Es la larga sombra del contrato de Vázquez de Leca en el crucificado de la Clemencia, la indicación por la que el Crucificado debe parecer que dialoga con el fiel. Un cambio estético que se sintetiza en 1620, el año el que los puritanos británicos llegaban a Plymouth (Massachusetts) a bordo del barco Mayflower. Sevilla era resistencia frente a tanto protestantismo en propagación. Y la Compañía de Jesús era su punta de lanza, la propaganda de la Fe frente a la herejía protestante.

El Señor del Gran Poder

El Señor del Gran Poder No es casual que fuera el padre Pedro Urteaga, el prepósito de la Casa Profesa de la Compañía en Sevilla, el que encargara la ejecución de un Crucificado, el 13 de marzo de 1620, con el escultor Juan de Mesa en la escribanía de Gaspar de León: “me obligo a hacer y dar hechas y acabadas dos imágenes de escultura, la una con Cristo Crucificado y la otra una Magdalena abrazada al pie de la cruz, de madera de cedro, ambas a dos de la estatura ordinaria humana…” Todo un símbolo, la Magdalena al pie de la cruz, el símbolo de la penitencia y de la conversión, el encargo de una congregación jesuita que entendía la imagen como el primer vehículo de la transmisión de una idea. De hecho, fueron primordiales las ilustraciones en las biografías de su fundador, Ignacio de Loyola. Transmitir mediante la imagen. Un crucificado que conceptualizara la idea de la Buena Muerte de un Hombre que era Dios. El objetivo cumplido. El designio divino. El Fin que justificaba el medio de una injusta Pasión. El ideal platónico de la belleza que derivaba de Montañés. El modelo a seguir para una imagen pensada para el culto interno, para la visualización de los Ejercicios Espirituales de San Ignacio en una congregación que trabajaba, por ejemplo, en evitar que los domingos se practicara la prostitución. Es esa Magdalena desaparecida a sus pies, que algunos identifican en un busto conservado en el Museo nacional de Escultura, que simboliza la conversión ya idealizada en otro Crucificado. Es un triángulo compositivo perfecto, quizás la última cuadratura del círculo del hombre vitruviano que diseñó Leonardo. El fin del Renacimiento . Y el principio del Barroco, apenas unos meses después.

El Cristo Yacente en la calle Alfonso XII / MARIANO MORENO

El Cristo Yacente en la calle Alfonso XII / MARIANO MORENO El 1 de octubre, firmaba con la cofradía de Nuestra Señora del Traspaso y con su mayordomo Pedro de Salcedo el pago de “dos mil reales de a treinta y cuatro maravedíes cada uno que hube de haber por la hechura de un Cristo con la Cruz a cuestas y de un San Juan Evangelista que hice de madera de cedro y pino de segura, de estatura el dicho Cristo de diez cuartas y media… en este presente año de 1620”. Se acababa de colocar la primera piedra de la parroquia del Sagrario de Sevilla. Y se colocaba la primera piedra del Barroco pleno sevillano, mientras Bernini en Roma rompía en mil líneas diagonales el combate entre Plutón y Proserpina. En Roma, el mármol se hacía blando. En Sevilla, el cedro se hacía carne. Real. Dinámico. Potente. Con los pies en el suelo señalado por Aristóteles en las pinturas de Rafael Sanzio. La nueva imagen del Nazareno del Gran Poder debió sorprender en aquella iglesia apartada del Valle, fuera del centro neurálgico de la ciudad.

Cristo de la Conversión de Montserrat / M. J. RODRÍGUEZ RECHI

Cristo de la Conversión de Montserrat / M. J. RODRÍGUEZ RECHI Era el triunfo del movimiento, la zancada de un instante, como lo era la piedra que lanzaba el David de Bernini. Barroco entendido como una demostración del Poder de Dios que soporta el peso de una cruz. Es la cruz leñosa, es el “leño verde” que se define a sí mismo en el Evangelio de San Lucas cuando Jesús se encuentra con las mujeres de Jerusalén “Si así tratan al leño verde, cómo tratarán al seco?” Un Nazareno que será la más cercana representación de Dios, el triunfo del naturalismo de Caravaggio al que no le importaba recrear a los personajes de la Biblia con los más mundanos modelos. “Divina y buena persona”.

El Gran Poder / J. J. COMAS RODRÍGUEZ

El Gran Poder / J. J. COMAS RODRÍGUEZ 1620 es el año de la creación de la síntesis sevillana. Del Renacimiento al Barroco. De un Crucificado y un Nazareno. Del asentamiento de dos conceptos de los cuales derivarán los grandes pilares posteriores de la Semana Santa, tanto en el mismo siglo XVII, como en las reinterpretaciones posteriores, del Romanticismo al Neobarroco. Juan de Mesa, el autor que habitó en el olvido durante siglos, creó en un año dos pilares conceptuales de la Semana Santa. Dos conceptos profundos. Que no lo olviden los amantes de las carcasas superficiales de nuestro tiempo.

Fotografía del Cristo de la Buena Muerte de los Estudiantes que sirve como portada de su anuario / JAVIER COMAS

Fotografía del Cristo de la Buena Muerte de los Estudiantes que sirve como portada de su anuario / JAVIER COMAS Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete