El «holocausto hidrológico» que sepultó 500 pueblos

Jairo Marcos y María Ángeles Fernández publican 'Memorias ahogadas', un ensayo en el que se sumergen en la vida de estos municipios desaparecidos a través de las entrevistas realizadas por toda España a los vecinos supervivientes

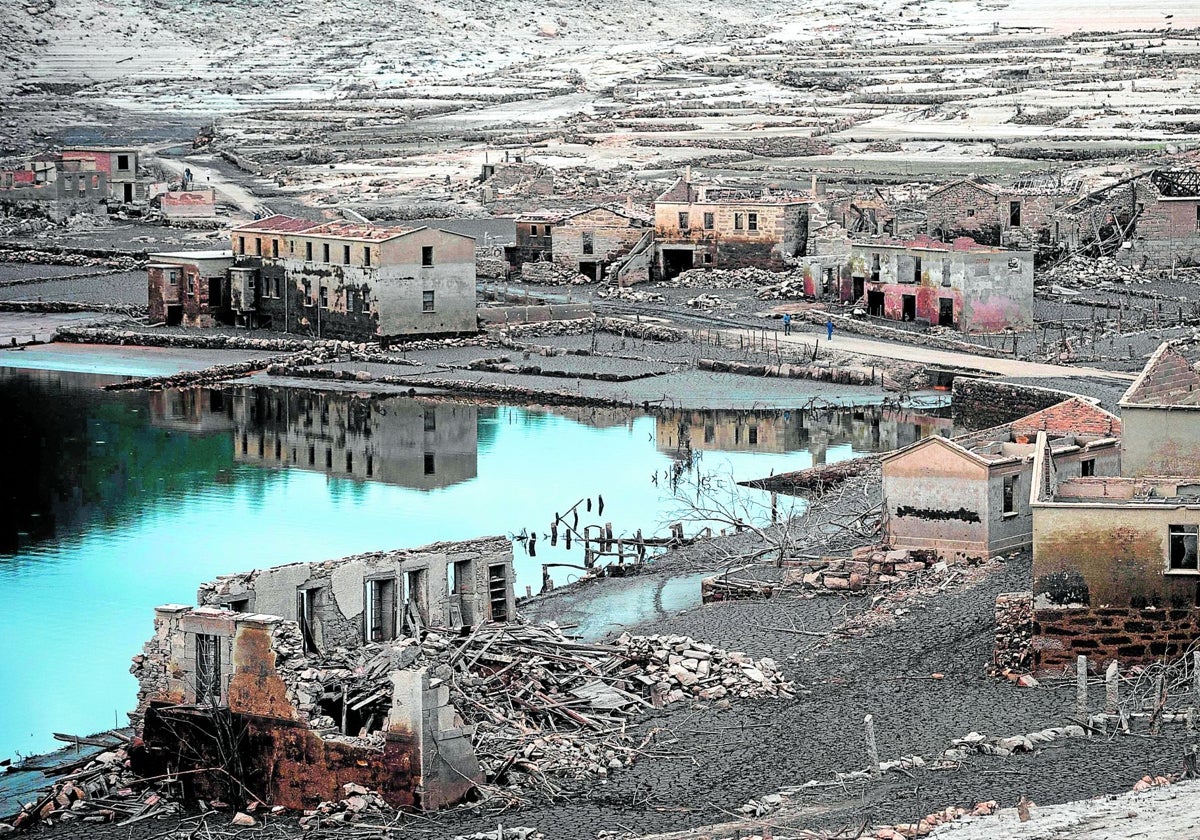

Cinco pueblos que emergen en los embalses vacíos de España

Madrid

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Iniciar sesiónEl agua arrasó con todo, incluso con la memoria. Isidoro de la Fuente lo sabe bien. Tenía 14 años cuando su familia recibió la noticia de que Vegamián iba a ser inundada por el embalse que se estaba construyendo en el río Porma. El municipio ... leonés contaba con dos mil años de historia y mil vecinos que tuvieron que salir huyendo en busca de un futuro peor. Entre ellos, el escritor Julio Llamazares, que lleva décadas entrevistando a personas expulsadas por aquel «holocausto hidrológico», según se calificó, y denunciando el olvido en el que cayeron los quinientos pueblos que desaparecieron en toda España.

Las compuertas de la presa se cerraron en noviembre de 1965. El pantano se llenó rápido y todo el pueblo quedó anegado: las dos fábricas de leche, las dos escuelas para setenta alumnos cada una, las dos carpinterías, los siete bares, la pensión, el aserradero, los cientos de huertos y todas sus calles. Viendo que el final se acercaba, los padres de Isidoro fueron precavidos y, dos años antes, compraron una casa en León. Cuando se mudaron a la ciudad, se llevaron hasta las vacas. Poco a poco, les siguieron otros vecinos expulsados de Vegamián y de los municipios circundantes que también desaparecieron bajo el agua del Porma: Armada, Campillo, Ferreras, Lodares, Quintanilla…

En continua lucha contra la amnesia general, Isidoro ha regresado a Vegamián hasta en trece ocasiones, cuando el nivel del agua se lo permitía y las ruinas asomaban. La visita que más le marcó fue una noche de noviembre, cuando era joven. Quiso recorrer las calles de su infancia él solo, convencido de que los recuerdos no le afectarían, pero se equivocó. Cuando vio los tejados derrumbados por la presión del pantano, se vino abajo. Y las puertas cerradas, como si los vecinos pensaran regresar; los restos de una habitación inundada de fango, las partes de lo que debía ser un coche, los aperos de labranza sin tierras que labrar y los marcos de las ventanas sin cristales con truchas muertas sobre la repisa.

Ya sin pueblo, los antiguos vecinos organizan cada año las fiestas de San Antonio de Padua, el patrón de Vegamián. Lo hacen en la pradera de Pardomino, junto a la presa, a escasos metros de donde se levantaban sus hogares. Es una forma de resistencia contra el inexorable paso del tiempo, aunque cada vez acuden menos. Uno de ellos es Julián Martínez, cuya salida fue más traumática. A principios de 1965, su padre había construido una casa nueva a la que se trasladó con toda su familia. Confiaba en que la presa no se terminara, como apuntaban los rumores. Además, estaban muy contentos porque al fin contaban con agua corriente.

«Aquí ya no entra nadie»

«El muro, sin embargo, llegó, y su madre fue la última en salir. Miró hacia atrás, cerró la puerta, echó la llave y dijo: 'Aquí ya no entra nadie'. Por si acaso, comprobó dos veces más que la casa, con un valor emocional mucho mayor que el económico, quedaba bien sellada. Todo se acabó para Julián el 22 de noviembre de 1965, cuando estaba de permiso militar por Vegamián y aprovechó para cargar los bártulos que pudieron llevarse. Seis días más tarde, el agua hizo su definitiva incursión en una villa», cuentan Jairo Marcos y María Ángeles Fernández en 'Memorias Ahogadas' (Pepitas, 2024).

En este ensayo que se publica en septiembre, los dos periodistas se sumergen en la vida de esta y otras familias desahuciadas por la política hidráulica de la dictadura franquista, en primer lugar, y la del Gobierno de Felipe González, en segundo. Lo hacen a través de más de cincuenta entrevistas realizadas por todo el país, en las que pudieron constatar cómo el recuerdo de estos pueblos desaparecidos se está perdiendo. «Antes ibas a Pardomino y siempre había gente del pueblo, pero ya no ves a nadie. A nadie. Se ha perdido», confirmó Isidoro a los autores.

«Esta es, sobre todo, una historia de silencios –aclara Marcos a ABC–. Una de las cosas que tenían en común todos los entrevistados es que pensaban que no tenían nada que contar. Parecían asombrados de que dos periodistas les quisieran escuchar, porque nunca les habían dado la oportunidad de expresar su sufrimiento». El interés de los autores por el agua viene de 2011, cuando viajaron a México para investigar los movimientos de resistencia contra las hidroeléctricas. «Cuatro años después empezamos a preguntarnos qué había pasado en nuestro país con los pantanos. Además, yo soy de Bohonal de Ibor, un pueblo de Cáceres que perdió tierras de cultivo con el pantano de Valdecañas. Y el pueblo de al lado, Talavera la Vieja, desapareció. Crecí al lado de un gran pantano y conocí a gente que perdió sus casas», recuerda Fernández.

En la década de los 60 se podía leer en la prensa alguna noticia al respecto, aunque no muchas. 'El último adiós a Portomarín', titulaba un reportaje de 'Blanco y Negro' en 1963. En febrero de 1975, pocos meses de morir Franco, otra noticia similar denunciaba en la portada de ABC: 'Drama humano en la provincia de León'. Y explicaba: «Los 3.100 vecinos de Hualde, Anciles, Riaño, Éscaro, Burón, Vegacerneja, La Puerta, Pedrosa del Rey y Salio tendrán que emigrar cuando el agua del embalse de Riaño inunde sus calles. Por primera vez una obra hidráulica en España sumerge una comarca completa. El dolor de los vecinos crece por la lentitud de los expedientes y el pago de las indemnizaciones».

El sufrimiento general debió ser grande si tenemos en cuenta que, con 1.200, somos el primer país de Europa y el quinto del mundo en número de presas de 15 o más metros de altura. Solo nos superan gigantes como China, Estados Unidos, India o Japón.

El franquismo

Aunque la construcción de embalses arrancó en el siglo I a. C., con Proserpina y Cornalvo, en Mérida, fue durante el franquismo cuando la política hidráulica de construcción masiva de infraestructuras alcanzó su máxima expansión. De ahí el apodo a Franco: Paco 'El Rana'. Sin embargo, la gente suele desconocer que la idea de luchar contra la sequía arrancó a finales del siglo XIX. Las primeras obras son del Guadalquivir en 1916. Desde entonces, todos los periodos han construido presas y embalses. A principios de los 50 había unos 250. Desde entonces y hasta finales de la década de 1980 se construyeron alrededor de 580. Antes del fin de siglo ya había 1.000… y quinientos pueblos menos. Un dato que, no obstante, sigue envuelto en la penumbra.

«Nunca hubo intención de contar los pueblos desaparecidos ni documentar las consecuencias para sus vecinos. De hecho, nosotros hemos intentado buscar el dato exacto y es imposible», asegura Fernández. «La opacidad es otro de los puntos en común de estas historias. Nos enfrentamos a un Estado que, en dictadura o democracia, nunca quiso informar del sacrificio que realizaron determinadas personas, siempre las mismas, en beneficio de otras. También a las confederaciones hidráulicas, que son órganos de poder cuyo funcionamiento habría que revisar. Y, por último, las grandes empresas constructoras, que cuando les preguntas por sus archivos, te dicen que no están digitalizados o que no saben dónde están. Hay falta de voluntad por parte de todos los estamentos», añade Marcos.

La Confederación Hidrográfica del Segura afirma que no se inundó ningún pueblo, «solo pequeñas edificaciones». La del Ebro, por su parte, cifra en 13.000 los desplazados. La Coordinadora de Afectados por Grandes Embalses y Trasvases (Coagret) estima que solo en Aragón ya fueron 12.000, pero la cifra es frágil. Ecologistas en Acción son quienes hablan de 500 pueblos desaparecidos y 50.000 personas afectadas.

«Hay historias que se repiten en todos los embalses, como que la gente más mayor no se adaptó a su nueva vida en las ciudades. En los primeros años de exilio murió mucha gente. Hubo muchos vecinos a los que tuvieron que sacar arrastras, cuando el agua ya les llegaba a los pies, pues se negaban a abandonar sus casas. También se documentaron suicidios, como el de Riaño», recuerda Fernández.

Simón Pardo del Molino, nacido en la localidad leonesa 54 años antes, se quitó la vida en la madrugada del 12 de julio de 1987, poco antes del cierre de las compuertas de la famosa presa. En los meses anteriores, los vecinos habían protagonizado una gran movilización contra el Gobierno de Felipe González, que incluyeron enfrentamientos con las fuerzas del orden. El fallecido, que había avisado, cumplió su promesa. No hacía mucho que había enterrado a su madre, con la que vivía, y no tenía familia fuera del valle.

Siete años antes, el titular de otro reportaje anunciaba: 'Alcorlo se lamenta'. El periodista Antonio Aradillas recorrió las calles de esta localidad de Guadalajara por última vez y charló con los pocos vecinos que se resistieron a marcharse. «Todo ofrece una visión desoladora y cruel. El agua ya corre por sus calles», advertía. Al ver una tertulia improvisada de abuelos en la puerta de una vivienda, les preguntó:

—¿Les pagaron?

—Nos pagaron mal y a destiempo. Nos tasaron los bienes, incluidas nuestras casas, en 250 pesetas a cada uno. ¿Qué hacemos con tan poco dinero? Ya nos lo hemos gastado y no nos daba ni para la entrada de un piso en Guadalajara. ¿A dónde vamos ahora?

—Eso, ¿a dónde irán?

—Estamos dispuestos a aguantar a que el agua cubra nuestras casas. Quizá decidamos hundirnos con ellas. Piense que aquí hemos nacido y nos hemos criamos, y que aquí tenemos lo poco que hemos logrado y lograron nuestros padres a lo largo de su vida.

—Yo tampoco quiero irme de Alcorlo. Aquí tenemos enterrados a nuestros muertos y aquí tendrán que enterrarnos a nosotros también.

Límite de sesiones alcanzadas

- El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a la vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos.

Has superado el límite de sesiones

- Sólo puedes tener tres sesiones iniciadas a la vez. Hemos cerrado la sesión más antigua para que sigas navegando sin límites en el resto.

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Iniciar sesiónEsta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete