Música procesional

'La Estrella Sublime', la marcha que lo cambió todo hace cien años

Manuel López Farfán volcó todo su ingenio en esta célebre composición con cornetas estrenada en 1925 cuyo modelo se ha repetido posteriormente en innumerables ocasiones

'Pasan los Campanilleros', el himno popular de las cofradías de Sevilla

Sevilla

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Iniciar sesiónHay una serie de momentos que cambiaron para siempre la historia de la Semana Santa. Entre ellos, la llegada de Juan Manuel Rodríguez Ojeda a la hermandad de la Macarena, el establecimiento de la carrera oficial tal y como hoy la conocemos o la composición ... de 'La Estrella Sublime' por parte del maestro Farfán, una obra que sentó las bases de lo que hoy en día son las marchas de procesión, con un modelo copiado hasta la saciedad y unos sones que todo el mundo conoce cien años después.

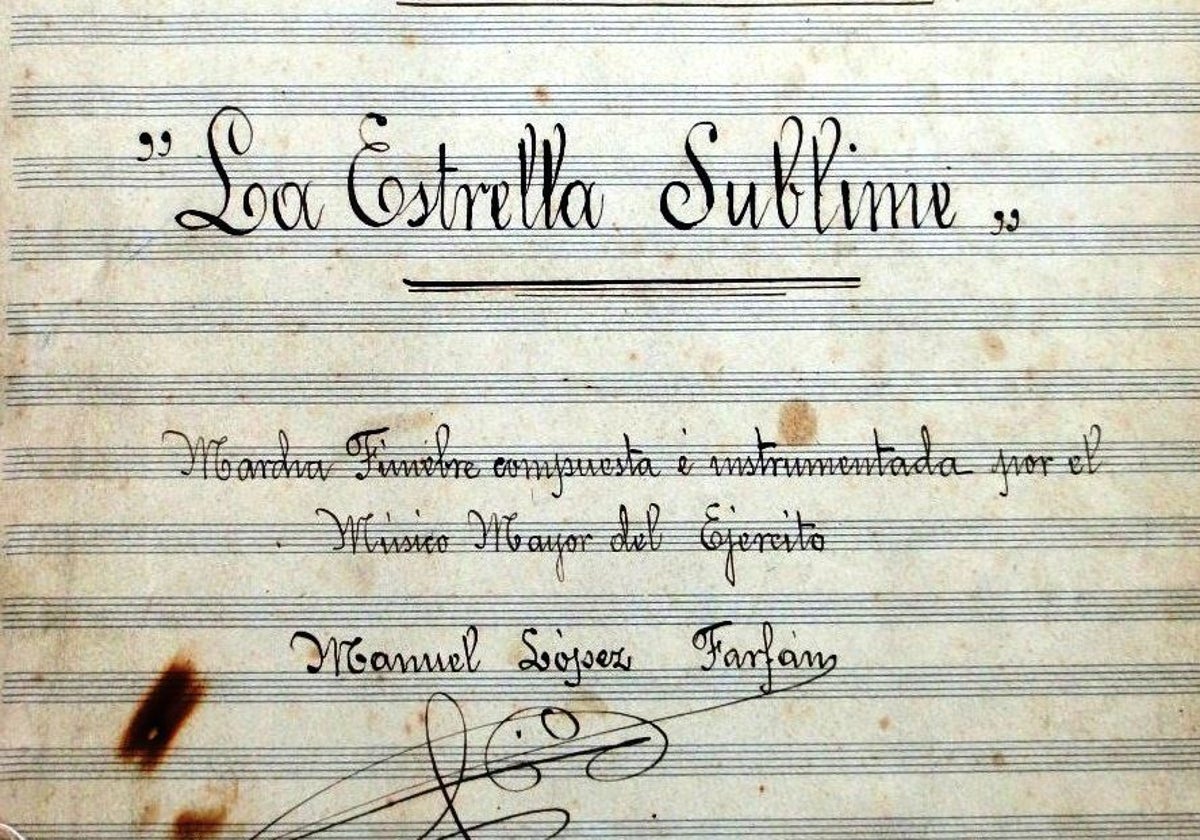

Entregada el 15 de febrero de 1925 y con dedicatoria expresa a la hermandad de la Hiniesta (clásica pregunta de trivial cofrade), la obra toma su nombre de los versos de unas coplas dedicadas a la imagen gótica en el siglo XVIII. La estrenó la banda del Soria 9, de la que Manuel López Farfán era director, el 5 de abril de aquel año tras la dolorosa de San Julián. Era Domingo de Ramos.

El resto es historia. Un siglo después de aquello, es una de las marchas que más suenan en la Semana Santa de toda la geografía andaluza y es considerada una de las piezas imprescindibles para entender la música procesional, como ya la calificó Antonio Pantión en la revista 'Calvario' en 1947, quien la puso en el mismo nivel que 'Amarguras' y 'Virgen del Valle'. Tanto es así que, sin que fuera el objetivo de su autor, 'La Estrella Sublime' estableció el canon de las marchas con cornetas contemporáneas.

¿Qué tiene esta obra que la hace tan especial y que tantos han querido replicar? José Manuel Castroviejo y José Ignacio Cansino, autores del libro 'Farfanerías. Vida y obra de Manuel López Farfán', apuntan a este periódico que el genio de San Bernardo no inventó nada ni fue el primero que introdujo cornetas en las marchas fúnebres. Antes que él lo hicieron Francisco Soler Ridaura o Germán Álvarez Beigbeder. Sin embargo, el tratamiento que Farfán le dio a este instrumento sí fue totalmente innovador al emplearlo como recurso descriptivo. Lo mismo hizo aquel mismo año de 1925 con 'La Esperanza de Triana', siendo estas dos las únicas marchas con cornetas de su veintena de composiciones procesionales, pese a que la mayoría repite un esquema similar, como recuerda Cansino.

Farfán y la 'forma marcha'

Un esquema, la denominada 'forma marcha': introducción, tema principal, fuerte de bajos (nacidos en los años veinte), reexposición del tema principal y trío, que Farfán perfecciona y cuadra en 'La Estrella Sublime', «estructurada en compases muy simples de ocho en ocho, con una primera parte del trío en piano y otra en forte con contrapunto». Por todo ello, sin ser quien la inventó, el genio de San Bernardo estandarizó una estructura que no volvió a tocar en prácticamente toda su carrera.

'La Estrella Sublime' se compuso en el denominado bienio 'revolucionario' o 'ecléctico' de su autor, que comenzó en 1924 con el estreno de 'Pasan los Campanilleros' -que no necesita carta de presentación- y siguió el año siguiente con tres grandes composiciones ya centenarias: la que protagoniza este reportaje; 'El Dulce Nombre', con la original introducción de ocarinas y un trío con letra; y 'La Esperanza de Triana', que narra todo el discurrir de la cofradía con una saeta como tema principal y el trío entonado por los músicos.

En el caso particular de 'La Estrella Sublime', Farfán refleja «una dualidad que hoy no existe», pero que se dio durante buena parte del siglo pasado: una banda de música y otra de cornetas y tambores acompañaban a los pasos, pero tocaban por separado, alternándose. Aquí, el que fuera director del Soria 9 integró por primera vez ambas corrientes en una sola marcha, con una primera parte donde priman más las cornetas, después al contrario, y ya el trío exclusivamente para banda de música.

Un trío para violines

Ese dulce y reconocible trío es otro de los elementos característicos de la composición. Fue concebido inicialmente para que la melodía fuera interpretada por violines, un instrumento de cuerda muy inusual en este tipo de formaciones musicales tanto en aquella época como en la actualidad.

Aún hoy existen incógnitas acerca de dónde procede la fascinación de Farfán por el violín hasta el punto de incorporarlo a la marcha más allá de que su maestro era violinista, como puntualiza Castroviejo, que recuerda los testimonios de Turina y una foto de la banda con este instrumento como muestra de que el artista llevó a la práctica la idea original: «Todo lo que Farfán ponía en la partitura lo llegó a hacer, no son utopías que se quedan en el pentagrama». Algo complicado tanto por logística como por acústica, motivo por el cual hoy por hoy sólo se hace en ocasiones contadas, a menudo en conciertos, como entiende Cansino, director de la banda de la Cruz Roja: «Son problemas acústicos, los violines apenas suenan en la calle».

El canon de marcha con cornetas

Pese a la popularidad que consiguió la obra desde el primer momento, no se convirtió en el canon de marcha en cuanto se estrenó, sino mucho después. «Ganó fama por lo bonita e impactante que era, pero como patrón de marcha de procesión con cornetas y tambores se erigió a partir de los años cincuenta», señala Castroviejo, estudioso de la música procesional y de la obra de Farfán, quien incide en que esto coincidió con el levantamiento de la prohibición de tocar esta y otras marchas en los desfiles procesionales por ser demasiado 'alegres', cuando pasaron a formar parte de multitud de repertorios.

A partir de entonces, comenzaron a aparecer obras con la misma estructura formal e idéntico tratamiento de las cornetas y tambores, como 'Virgen de las Aguas', 'Pasa la Virgen Macarena', 'Esperanza Macarena' o un largo etcétera, que tomaron el patrón de 'La Estrella Sublime' y lo convirtieron en la norma. Como apunta Cansino, los últimos clásicos de la música procesional, Pedro Morales y Abel Moreno, replicaron en gran parte de su obra este modelo tal cual lo concibió Farfán para su marcha, lo que terminó de asentarlo como el canon. Un canon cuyas bases se pusieron hace justamente cien años y que cada Semana Santa renueva su fulgor en cualquier rincón donde salga un paso a la calle.

Límite de sesiones alcanzadas

- El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a la vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos.

Has superado el límite de sesiones

- Sólo puedes tener tres sesiones iniciadas a la vez. Hemos cerrado la sesión más antigua para que sigas navegando sin límites en el resto.

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Iniciar sesiónEsta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete