la tercera

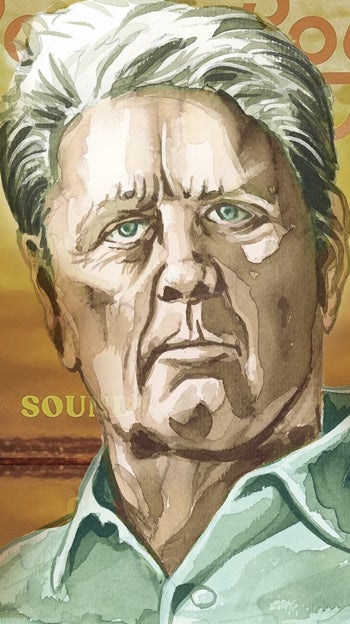

Brian Wilson y la música de las esferas

Brian Wilson logró crear otra realidad, una realidad trascendida que era a la vez humana y ultraterrena y que nos hacía creer que no existían el dolor ni la enfermedad ni la muerte

La inteligencia y la bondad

La Transición superó el cainismo

Eduardo Jordá

SI hay un tribunal ultraterreno donde se pesan los éxitos y fracasos de la existencia humana, el cruel siglo XX de Hiroshima, Auschwitz y el Gulag soviético podría presentar como prueba de descargo las armonías vocales de los Beach Boys. Y esas armonías irrepetibles –tan ... bellas como la música de las esferas que soñó Pitágoras hace 2.500 años– las creó Brian Wilson, quien murió el pasado día 11 a los 82 años en su casa de Los Ángeles. Brian Wilson era sordo de un oído, y creció sometido a las continuas humillaciones y palizas de su padre –el resentido Murry Wilson, que se creía un genio pero se sabía un fracasado–, y aun así compuso 'California Girls' y 'Wouldn't It Be Nice' y 'God Only Knows' y 'Surf´s Up', y cientos de canciones más, y cualquiera que se sienta deprimido, cualquiera que se sienta derrotado por la vida, cualquiera que crea que ya nada tiene sentido, sólo tiene que escuchar esas canciones para albergar la súbita esperanza de que vale la pena vivir en este bajo mundo.

Si miramos las fotos de Brian Wilson (1942-2025) es difícil entender que se trata de la misma persona. Hay un Wilson apolíneo que juega al béisbol en el equipo del instituto. Y un Wilson regordete que toca el bajo mientras luce la ridícula camisa a rayas de los primeros Beach Boys. Y hay un Wilson con un extraño peinado psicodélico que dirige a los músicos del estudio mientras busca los acordes misteriosos de 'Good Vibrations' como un físico cuántico cuando se embarca en la búsqueda de las partículas subatómicas. Y hay un Wilson que toca al piano 'Surf's Up' con un candelabro sobre el piano de cola y que sabe que ha compuesto la gran sinfonía de Acción de Gracias a la misericordia de Dios. Y hay un Wilson que salta desquiciado con un casco de bombero en la cabeza porque cree que sale fuego del grifo del lavabo. Y hay un Wilson gordo y barbudo que deambula desorientado por una playa desierta. Y hay un Wilson de pelo rubio teñido que sonríe –o más bien intenta sonreír– junto al embaucador que le ha prometido salvarlo de la destrucción que lleva dentro (a cambio de 450.000 dólares anuales). Y hay un Wilson que toca el piano en el concierto de Live Aid sin saber que sus compañeros le han desconectado el sonido porque Wilson ya no es capaz de recordar sus propias canciones. Y hay un Wilson rejuvenecido que sonríe de nuevo porque está tocando al piano 'Love & Mercy' y en su alma hay amor y hay compasión por primera vez en mucho tiempo. Y hay un Wilson de setenta años que toca feliz en un escenario todas las canciones de 'Smile' que cincuenta años antes había desechado por irrealizables y por estúpidas (o por las dos cosas a la vez), ya que se había propuesto desbancar con un solo álbum todo lo que habían compuesto hasta entonces los Beatles y los Stones y los Kinks y los Who. Y hay un Brian Wilson ya muy mayor, con la mirada de nuevo perdida, que observa el mundo desde una silla de ruedas sin saber qué es lo que tiene delante, aunque su corazón conserva el latido primigenio que hizo posible las armonías vocales más bellas de nuestra época.

Nuestra época se complace en el victimismo y en la fealdad –ser una víctima, o más bien creernos ser una víctima, nos provoca un perverso estallido erótico–, pero Brian Wilson nunca quiso hacerse la víctima y nunca quiso rendirse ante la fealdad. Cuando tenía siete años y cantaba en el coro de una iglesia de Hawthorne, en California, descubrió que había una secreta armonía musical que gobernaba el universo (el sabio Pitágoras, 2.500 años antes, la había llamado «la música de las esferas»). Y en su mente, sin que él lo supiera, se formó el proyecto desmesurado de dar gracias a Dios –un Dios en el que no acababa de creer del todo– por toda la belleza que había en este mundo donde los padres maltrataban cruelmente a sus hijos y donde un vecino cualquiera te daba un golpe a traición con el tubo de una cañería. Y así, trabajando a solas en el estudio, buscando y buscando la nota perfecta con sus hermanos Dennis y Carl (y Mike Love y Al Jardine y Bruce Johnston), Brian Wilson llegó a dar con unas armonías tan perfectas como las que se oyen en el coro de los serafines de la 'Liturgia de San Juan Crisóstomo' de Chaikovski. Y a pesar de la locura, y de las drogas, y de la depresión, y a pesar de la adicción a la comida basura, y a pesar del encierro en su casa y del miedo a poner los pies en la calle, y a pesar de la cocaína y la psicosis y las alucinaciones acústicas que se convertían en una tortura, Brian Wilson logró crear otra realidad, una realidad trascendida que era a la vez humana y ultraterrena y que nos hacía creer que no existía el dolor ni la enfermedad ni la muerte. Bruckner lo consiguió en algunas de sus sinfonías, y Bach en sus suites y en sus 'Variaciones Goldberg' y en sus corales de la Pasión de Cristo, y Mozart en sus arias de 'La flauta mágica' o en sus quintetos para clarinete. Sí, por supuesto. Pero ese chico californiano que nunca llegó a surfear –le daba miedo– lo logró con sus canciones que sólo aspiraban en un principio a cantar la simple alegría de vivir en la soleada California de los años 60. Eso hicieron los Beach Boys. Y eso lo hizo Brian Wilson, él solo.

En estos últimos años, Brian Wilson ya casi no reconocía a nadie por culpa de la demencia senil. Pero cada martes iban a su casa de Los Ángeles algunos viejos amigos que cantaban sus canciones para él. A veces, mientras sus amigos cantaban los viejos éxitos de los Beach Boys –'Fun, Fun, Fun' o 'California Girls' o 'God Only Knows'–, Wilson salía al jardín, empujado en una silla de ruedas, y se quedaba un rato mirando las sombras y las presencias extrañas. Sus amigos cantaban, pero Wilson miraba y escuchaba sin saber qué era aquello que estaba sucediendo. Pero de repente, sin que nadie supiera cómo ni por qué, Brian Wilson cerraba los ojos y empezaba a sonreír. Era un segundo, sólo un segundo, pero en ese destello fugaz, el viejo Wilson había reconocido las armonías vocales que él mismo había compuesto cincuenta o sesenta años atrás. Y por un instante que ya no iba a recordar más, mientras cerraba los ojos y sonreía y oía las armonías que ya no sabía que eran suyas, la música de las esferas era real. Y era eterna. Y estaba allí. Y nunca jamás podría abandonar este mundo.

es escritor

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Iniciar sesiónEsta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete