Diez pequeños grandes secretos de Madrid

Muchos lugares por los que paseamos a diario nos hablan de la historia de la ciudad. ¿Sabes por qué el Rastro se llama así?

Actualizado: GuardarMuchos lugares por los que paseamos a diario nos hablan de la historia de la ciudad. ¿Sabes por qué el Rastro se llama así?

12345678910Los bajorrelieves de la Plaza Mayor

El guía de una ruta turística del Ayuntamiento explica el contenido de estos dibujos - belén díaz Pasan inadvertidos incluso para los propios madrileños. Los bajorrelieves de la Plaza Mayor, incrustados en las farolas se sirven a su vez de bancos, desvelan los momentos más importantes del gran coso.

Uno de los dibujos representa el juego de cañas, en 1619, como se conocía por entonces a las corridas de toros. Porque aquí las hubo, como también en un tiempo se celebró el Carnaval, que eran fiestas al aire libre.

Aparece reflejado, asimismo, el incendio que asoló la zona y que dejó la plaza prácticamente reducida a cenizas. Tan solo sobrevivió la Casa de la Panadería, justo al lado de la actual oficina de turismo.

Menos agradable fue su uso como patíbulo, de manos de la Inquisión, entre 1609 a 1822. En la Plaza Mayor se ajustició a mucha gente, entre otros sistemas, mediante el garrote vil, inventado por los romanos y utilizado en España hasta 1974.

Cascorro y Eloy Gonzalo

La estatua de Eloy Gonzalo se levanta en la plaza de Cascorro, en La Latina - sigefredo Eloy Gonzalo es conocido como «el héroe de Cascorro». Quien fuera un bebé abandonado en la Inclusa (un hospicio regentado por monjas que hubo en la calle de Mesón de Paredes -una placa lo recuerda-) se marchó en su juventud a luchar en la guerra de Cuba, concretamente a una población llamada Cascorro.

Desde una caseta, las tropas enemigas estaban acribillando a las españolas. La única opción posible era que un alguien arriesgara su vida acercándose a ellos para dinamitar el refugio. Eloy Gonzalo dijo entonces que no tenía a nadie que le llorara en España, y se prestó como voluntario. Pero les pidió un favor a sus compañeros: «Si me ocurre algo, no me dejéis allí».

La estatura de la Plaza de Cascorro lleva una lata de petróleo bajo el brazo izquierdo, una antorcha en el derecho y una cuerda atada al pecho.

El Rastro (del matadero)

El Rastro de Madrid funciona como tal desde el siglo XIX - chema barroso Donde hoy se ubica la Escuela de Danza, en la calle de la Rivera de Curtidores, en pleno Rastro, estuvo un día el matadero de Madrid, el mismo que después pasó, según se expandía la ciudad, a la Puerta de Toledo y finalmente a Legazpi. Esta zona era entonces las afueras de la capital.

Los animales sacrificados se lavaban en esta empinada calle, por lo que la sangre y los desperdicios corrían hacia abajo, dejando un reguero, un rastro. También contribuían a ello el gremio de los curtidores, asentados junto al matadero, con sus tintes de colores.

La flor de la verbena

Concurso de chotis en las fiestas de La Paloma de este año - efe Ya los druidas celtas utilizaban la planta de la verbena para adivinar el futuro; mientras que los romanos la usaban para purificar los altares antes de una celebración.

Las novias ocultaban también una flor de la verbena bajo su vestido: era el secreto para gozar de un feliz matrimonio feliz. La tradición dice que hay que cogerla de noche y con luna nueva.

Pero la planta de la verbena fue también la que adornaba solapas y escotes durante las fiestas del siglo XIX, la relación más directa con las que ahora conocemos.

El origen de las tapas

Con una cerveza o un vino no puede faltar una buena tapa, una tradición muy extendida en Madrid - josé ramón ladra En el siglo XIII había gente que se encargaba de repartir el correo por los pueblos, y la costumbre era que en las tabernas se les invitara a un vaso de vino. Pero cuando el repartidor hacía más de dos o tres paradas, el correo podía llegar tarde, mal o nunca.

Alfonso X El Sabio, que reinó entre 1252 y 1284, reconoció este problema, y obligó, por ley, a que con cada consumición alcohólica se proporcionara una pequeña ración de comida, que se ponía en un plato y sobre el vaso, para evitar que en él entraran insectos y otros elementos no deseados.

¿Una Puerta Cerrada?

La zona conocida como Puerta Cerrada está frente a la Cava Baja - belén díaz Las personas que venían de fuera de Madrid llegaban andando por el puente de Segovia, el más antiguo de todos, hasta alcanzar la Cava Baja, entonces una calle de posadas (como las famosas del Dragón y del León), considerada las afueras.

Justo enfrente hay una zona conocida como Puerta Cerrada, pero tal puerta brilla por su ausencia. El nombre procede del lienzo de la muralla que bordeaba el antiguo Madrid (pasaba junto a la Plaza Mayor), que tuvo en este sitio una puerta que se cerró antes que las demás.

El anís de Chinchón

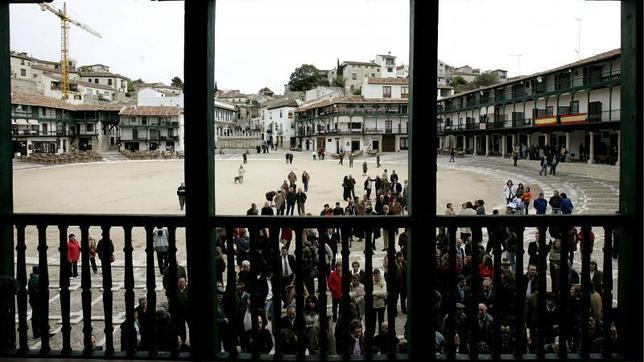

Imagen de la plaza principal de Chinchón - ernesto agudo El anís y otros aguardientes eran productos estancados: esto es, por los que debían pagarse unos impuestos. Los estancos españoles son una de las instituciones más antiguas de Europa.

Fue Felipe IV quien, en 1625, estableció esta ley, que incluía, además de los licores, el tabaco, los naipes… El rey otorgó la concesión del estanco del anís a la condesa de Chinchón.

Una corrala Monumento Nacional

La corrala de la calle de Mesón de Paredes, en el barrio de Lavapiés - belén díaz En Madrid hay catalogadas actualmente entre 400 y 500 corralas, viviendas de galería o corredor cuyo hueco de escalera comunica con unos pasillos desde los que se accede directamente a las casas.

Ya en el siglo XVI se empezó a hacer uso de este tipo de construcción, que se hizo más popular en el XIX por su bajo coste.

Calle de Embajadores, Carlos Arniches, Tribulete..., muchas de las corralas se encuentran en el barrio de Lavapiés, pero también por la zona de Chamberí.

Aunque la más famosa es, sin duda, la de la calle de Mesón de Paredes, del siglo XIX. Tanto es así que es conocida como «La corrala».

La que hace unos años fue utilizada como escenario para representar zarzuelas fue reconocida como Monumento Nacional.

El Robin Hood español

Una de las salidas de la Plaza Mayor, junto a la Cava de San Miguel - belén díaz En época medieval, las cavas (cuevas) corrían paralelas al lienzo de muralla, que bordeaba la Plaza Mayor. Eran zonas subterráneas, por las que, se cuenta, muchos musulmanes huyeron cuando Alfonso VI de Castilla consiguió reconquistar Madrid.

En la Cava de San Miguel se escondía el Robin Hood español, Luis Candelas, héroe popular del siglo XIX que robaba a los ricos para dárselo a los pobres. Un restaurante de esta calle lleva su nombre.

Luis Candelas nació en 1800 y murió en 1837, ajusticiado en el patíbulo de aquella época, el de la plaza de la Cebada.

Y San Isidro trajo de nuevo el sol

Cartel de la calle de Mira el Sol, perpendicular a la de Embajadores - belén díaz Antes incluso de que fuera canonizado en Roma, todo Madrid se encomendaba a San Isidro cada vez que ocurría una desgracia. A él se le atribuían infinidad de milagros.

En 1593, Felipe II visitó su tumba para comprobar la increíble integridad de su cuerpo santo. Años más tarde, el rey enfermó viviendo de camino a Madrid. Pidió que le llevaran las reliquias de San Isidro y se curó de súbito.

Algo parecido es lo que ocurrió en la gran inundación que asoló Madrid en el siglo XVII. El pueblo recurrió de nuevo al santo, y sacó la momia en procesión por las calles de la ciudad.

San Isidro consiguió que la lluvia cesara. Entonces la calle de Mira el Río dio paso a la de Mira el Sol.

Información obtenida en diversas rutas guiadas del Ayuntamiento de Madrid.