Ruanda: 30 años de un genocidio donde Occidente miró para otro lado

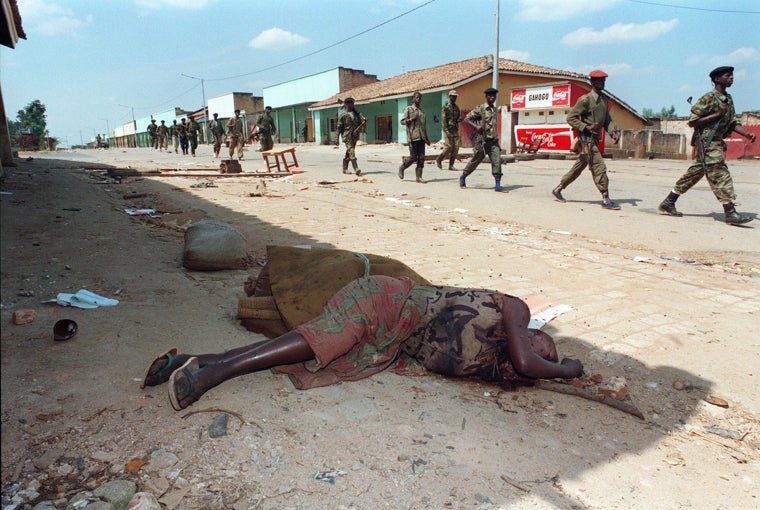

Según analistas, la matanza que dejó cerca de un millón de muertos fue organizada detalladamente por altos funcionarios del Gobierno

El genocidio de Ruanda: 800.000 muertos en cinco meses

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Iniciar sesiónEran las 21:00 horas del 6 de abril de 1994. El presidente ruandés Juvénal Habyarimana y su homólogo burundés Cyprien Ntaryamira morían en un atentado con dos misiles contra el avión en el que viajaban. Minutos después, con el pretexto de vengar ... estos asesinatos, el Ejército y la policía ruandesa junto a extremistas de la etnia hutu (mayoritaria en el país) salían a las calles de la capital Kigali para quemar sus casas y masacrar a miles de ruandeses de la etnia tutsi (minoritaria) y a hutus moderados. Si ven la película Hotel Rwanda (2004) posiblemente se pueden hacer una idea de lo que estamos hablando.

Se calcula que el genocidio en Ruanda dejó un reguero de cerca de un millón de personas asesinadas (un 70 % de los tutsis) entre el 7 de abril y el 15 de junio de 1994. Esta cifra de muertos es similar a la de Auschwitz-Birkenau, el mayor campo de exterminio del mundo. La violencia sexual contra las mujeres tutsis también se utilizó como arma de guerra y se estima que en esas fechas se cometieron cerca de medio millón de violaciones.

Los analistas coinciden en que la matanza de hombres, mujeres y niños fue organizada detalladamente por altos funcionarios del Gobierno y dirigentes del partido en el poder. Antes de que se estallara el conflicto se habían preparado listas personalizadas de tutsis y dirigentes de la oposición que debían ser asesinados.

Vidas de pesadilla para mujeres y niños en la R. D. del Congo

Gabriel González-AndríoMás de un millón de mujeres corren riesgo de sufrir violencia sexual cada año en un país devastado por 30 años de guerra. El control de minerales como el cobalto o el coltán alimenta un conflicto que siembra muerte y estigmas entre sus habitantes

El escritor ruandés Joseph Ngarambe recuerda que «la Guardia Presidencial tomó el control de los cruces de los barrios de Kimihurura y Kacyiru, deteniendo a todos los vehículos que pasaban. Estos soldados amenazantes sacaron brutalmente a todos los pasajeros de los vehículos. Exigieron documentos de identidad, que comprobaron a la luz de las linternas. Golpearon con botas y culatas de fusil a aquellos cuyos documentos de identidad no les gustaban (por su origen étnico o geográfico)».

Y prosigue. «Luego arrastraron a algunos de ellos a los arbustos circundantes y, unos metros más allá, los gritos de agonía ya llegaban a oídos de la creciente multitud sentada en la hierba. Hacia las 5 de la mañana, los habitantes de Kigali, que habían dormido ignorando el terrible acontecimiento, se despertaron bruscamente, sumidos en el apocalipsis. En los principales distritos de Kigali se oyeron ráfagas de disparos de todos los calibres y granadas, a un ritmo y con una intensidad aterradora. Era el comienzo de una gigantesca masacre».

Ernest Mutwarasibo, profesor de la Universidad de Ruanda, comenta que la ejecución del genocidio tutsi revela tres estructuras que facilitaron su rapidez y eficacia.

En primer lugar, «entre los que planificaron las masacres u organizaron las estructuras genocidas, distribuyeron armas y dieron órdenes de matar se encontraban oficiales del ejército, dirigentes de varios partidos así como sus respectivas milicias armadas (como los Interahamwe, Inkuba e Impuzamugambi) y empresarios que financiaron las estructuras de la masacre con la compra de machetes y el suministro de armas».

También tuvo capital importancia el papel de la Radio Televisión de las Mil Colinas (RTLM), que «transmitían el discurso oficial y apoyaron a los autores del genocidio exacerbando los sentimientos de odio».

Y la tercera estructura del genocidio «estaba formada por autoridades administrativas básicas: los prefectos, alcaldes de comuna, consejeros del sector y líderes de célula», comenta. «Ministros como Pauline Nyiramasuhuko sensibilizaron a la población de sus zonas y prestaron apoyo técnico y «espiritual» al genocidio en su regiones de origen», agrega.

Para Ernest Mutwarasibo la conclusión es clara. «Los recursos materiales y humanos del Estado se pusieron a disposición de los autores de la matanza. Las autoridades locales pidieron a las organizaciones nacionales como el Ejército, la policía, la gendarmería y las milicias que persiguieran, acorralaran y mataran a los tutsis».

Testimonios

Las consecuencias físicas y psíquicas en la población fueron brutales. Hasta el día de hoy son muy pocos los que se atreven a ofrecer públicamente su testimonio sobre lo que ocurrió en aquellos cien días.

Philippe, ruandés de 37 años, accedió a dar su testimonio para la Supporting Survivors of the Rwandan Genocide (SURF). «Esos días escapé y me escondí durante algún tiempo con niños vecinos, pero los Interahamwe nos echaron de nuestro escondite. Juntos pedimos orar antes de que nos mataran. En medio de la oración me puse a correr y los asesinos salieron tras de mí. Caí en una zanja profunda que había sido cavada específicamente para arrojar los cuerpos de los tutsis asesinados; quedé fuera de su vista. No sabían dónde estaba y decidieron irse. Uno de mis tíos menores me había visto y vino a rescatarme. Toda su familia había sido asesinada. Me dijo que no tenía adónde llevarme, ya que él mismo estaba huyendo. Me escondí hasta que uno de los soldados liberadores me cuidó. Su familia había sido asesinada junto con la mía».

Uyisenga, de 50 años, cuenta que «ninguna justicia puede devolverme la cordura y la vida. Yo estaba allí cuando llegó la locura. Yo sólo tenía 14 años. No sé cómo perdí a mi familia, lo único que sé es que dondequiera que estén, tienen más paz de la que yo jamás podré lograr; el dolor y la tristeza nunca podrán alcanzarlos». Y rememora lo que vivió esos días: «Corrí con diferentes personas en busca de seguridad. Niños, hombres, mujeres, abuelas, abuelos, fueron golpeados con machetes, garrotes y pangas (tronco ahuecado de caoba o cedro de forma rectangular). Mientras caían, los que tenían energía continuaron el viaje, rodeados de montones de cuerpos mutilados y en descomposición».

El genocidio lo concluyó la victoria militar del Frente Patriótico Ruandés (FPR), de mayoría tutsi, en la guerra civil desatada con anterioridad al propio genocidio y que puso en el poder al actual presidente, Paul Kagame.

Julián Gómez-Cambronero, analista y autor del libro '¿A quién le importa el Congo?' explica que «es en las primeras semanas del genocidio cuando surgen motivos para crear después esa mala conciencia por la completa pasividad, y hasta consentimiento en algún caso, por parte de la comunidad internacional -incluída la ONU- durante esos terribles hechos».

El 12 de abril acababa el interés extranjero en lo que estaba ocurriendo en Ruanda, después de sacar del país a 655 personas de 22 nacionalidades. «Los extremistas hutu tenían vía libre sin testigos ni oposición», afirma Gómez-Cambronero.

R.D. del Congo: la gran perjudicada

El pasillo humanitario creado por Francia entre Ruanda y Zaire (hoy República Democrática del Congo), si bien salvó vidas y sirvió para desarmar a hutus que cruzaban la frontera, también provocó varias cosas menos deseables: cientos de miles de ruandeses cruzaron la frontera en pocos días –unos dos millones de refugiados–, y decenas de miles acabaron en campos de Goma y Bukavu, ciudades a orillas del lago Kivu, fronterizo entre ambos países.

Esto creó un poder hutu pegado a la Ruanda donde ahora mandaban los tutsi, con la firme intención de derrocar al nuevo gobierno. El cólera y otras enfermedades acabaron en unas cuantas semanas con miles de refugiados en los campos de Goma.

Con el paso del tiempo las incursiones de Ruanda en el este de la R.D. del Congo han crecido para apropiarse de los recursos naturales congoleños en las minas de coltán, cobalto, oro, etc.

Dicen los analistas que buena parte del 'milagro económico' de Ruanda se debe tanto a la ayuda internacional como a la esquilmación de los minerales de su vecino Congo utilizando la fuerza militar con grupos armados. El objetivo -según Gómez-Cambronero- siempre ha sido «desestabilizar el Congo para saquearlo mejor».

Límite de sesiones alcanzadas

- El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a la vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos.

Has superado el límite de sesiones

- Sólo puedes tener tres sesiones iniciadas a la vez. Hemos cerrado la sesión más antigua para que sigas navegando sin límites en el resto.

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Iniciar sesiónEsta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete