El Gobierno se contradice con la mentira histórica de Pedro Sánchez sobre la Guerra Civil

Una respuesta escrita a varias preguntas de Rafael Hernando (PP) confirma que no existen censos oficiales de víctimas y que la cifra de «114.000 desparecidos forzosos» en España solo la sustenta el informe elaborado por Baltasar Garzón

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Iniciar sesiónDos meses ha tardado el Gobierno en contestar a una pregunta escrita enviada por Partido Popular (PP) sobre aquella famosa intervención en la que Pedro Sánchez afirmó que España, con 114.000 personas, «es el país con mayor número de desaparecidos forzosos» después de ... Camboya. Más de sesenta días con sus noches para argumentar, sencillamente, que la exagerada cifra que esgrimió el presidente solo se sustenta en los informes elaborados en 2008 por el juez Baltasar Garzón –los mismos que terminaron con el juez acusado de prevaricación– y admitir que no existen todavía «censos oficiales de víctimas, ni datos o estimaciones oficiales sobre el número total de víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura».

La conclusión, según explica a ABC Rafael Hernando –el senador que solicitó la información–, es que el propio Gobierno admite que «Sánchez carece de base histórica para sostener una patraña como esta». Porque no hay estudios serios en los que sustentar el dato; porque se desconoce qué entendía aquel informe por 'desaparecidos forzosos' y porque «es una tergiversación histórica que solo busca desprestigiar más a nuestro país en un proceso que ya fue lo bastante traumático». Otra prueba más, en definitiva, de que esta cifra ha sido inflada de forma artificial. Y eso, por no hablar de que Sánchez obvió en su comparación que Vietnam, Irak o México cuentan más de 250.000 personas desaparecidas y otras tantas fosas comunes sin excavar.

«La respuesta llega justo cuando estamos debatiendo la Ley de Memoria Democrática en el Senado», afirma Hernando a través de una entrevista telefónica. En sus palabras, la única finalidad del presidente ha sido defender una ley hecha al dictado de los partidos «que no estuvieron de acuerdo con la Transición y con la reforma» y de «la misma ETA».

Mentira histórica

El lío arrancó a raíz de un dato interesado teñido a la postre de gazapo histórico. El pasado julio, durante el debate del estado de la nación, Pedro Sánchez esgrimió aquello de que España es, después de Camboya, «el país con mayor número de desaparecidos forzosos». El presidente aportó incluso una cifra: «114.000 personas». No ofreció la fuente del estudio ni el listado del resto de territorios señalados. Historiadores como Roberto Villa ya alzaron entonces la voz en ABC para señalar lo tendencioso del dato. Poco después, en septiembre, el político socialista enarboló el mismo argumento en un acto en La Moncloa. Esta vez, sin embargo, puso al frente a Birmania.

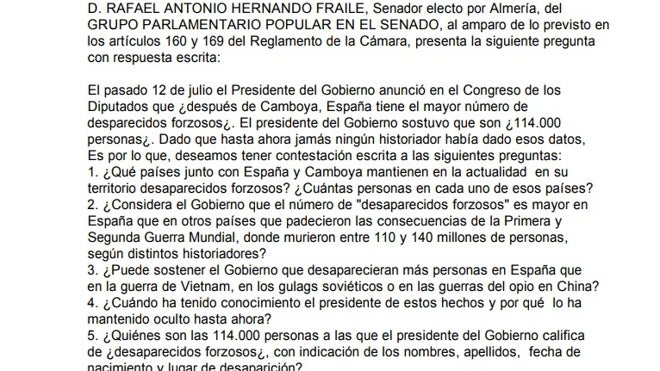

El cambio del cabeza de lista no hizo más que remarcar lo famélico del argumento. Para entonces, Hernando ya había enviado cinco interrogantes al Gobierno a través de la fórmula de 'pregunta escrita'. En las mismas, solicitaba saber «qué países, junto con España y Camboya, mantienen en la actualidad en su territorio 'desaparecidos forzosos'» o si Sánchez entendía que el «número de desaparecidos es mayor en España que en otros países que padecieron las consecuencias de la Primera y la Segunda Guerra Mundial». El plato fuerte venía después. «Pedimos también que nos enviaran los listados completos, queremos saber quiénes son, con nombres y apellidos», explica el senador.

Respuesta escasa

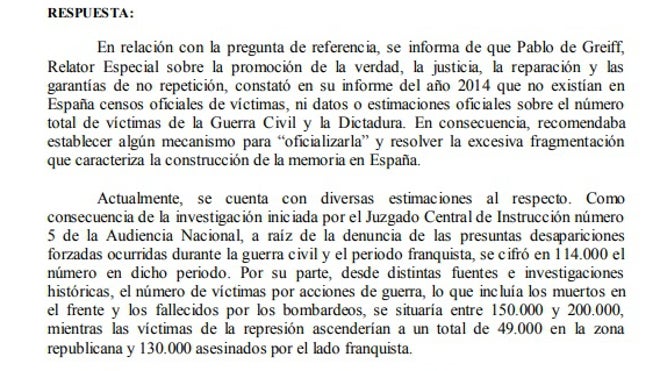

La respuesta a las preguntas tiene poco de concreta. Tres párrafos. En el primero se admite que Pablo de Greiff, «el Relator Especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición», ya constató en 2014 la escasez de censos sobre víctimas y que, en consecuencia, «recomendaba establecer algún mecanismo para 'oficializarla' y «resolver la excesiva fragmentación que caracteriza la construcción de la memoria histórica». Siete líneas que denotan lo que ya se sabe: la falta de fuentes fidedignas para utilizar de forma taxativa los 114.000 'desaparecidos forzosos' y la necesidad de un estudio que huya de partidismos.

En el segundo párrafo, el Gobierno admite que «se cuenta con diversas estimaciones al respecto» y confirma que la cifra utilizada por Sánchez se basa en «la investigación iniciada por el Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional», presidido entonces por Garzón. El estudio en cuestión arrancó de manos del juez en 2008 con el objetivo de dilucidar la «existencia de un plan sistemático y preconcebido de eliminación de oponentes políticos a través de múltiples muertes, torturas, exilio y desapariciones forzadas». En el auto por el que se declaró competente, hizo constar el famoso dato de 114.266 personas desaparecidas en España entre el 17 de julio de 1936 y diciembre de 1951.

El juez explicó entonces que los números debían ser «contrastados, analizados y renovados para completarlos y actualizarlos al máximo». Y lo cierto es que el tiempo le dio la razón en sus dudas. En 2013, el Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias de la ONU que visitó España ya insistió en que «hasta la fecha, no existe una cifra oficial del número de personas desaparecidas». En sus conclusiones, los expertos esgrimían que «España no cuenta con una base de datos centralizada al respecto» y admitía que el número no había podido ser establecido por la investigación judicial. A pesar de todo, y de lo ambiguo del término 'desaparecido forzado', Sánchez se valió de la cifra hasta en dos ocasiones.

En el segundo párrafo, el Gobierno se zambulle también en otra de las controversias históricas sobre la Guerra Civil: los fallecidos. En este caso, para asumir que «desde distintas fuentes e investigaciones históricas, el número de víctimas por acciones de guerra, lo que incluye los muertos en el frente y los fallecidos por los bombardeos, se situaría entre 150.000 y 200.000». Números alejados de los 132.266 que ofrece Ángel D. Martín Rubio, los 142.000 de Ramón Salas Larrazábal y los 145.000 del poco amigo de clichés y partidismos Hugh Thomas.

La última parte de la respuesta tiene un punto de autobombo. En la misma, el Gobierno explica que la Ley de Memoria Democrática «da respuesta a la fragmentación y dispersión de la información disponible sobre las víctimas de la Guerra y la Dictadura». Además, añade que se elaborará un registro de las mismas con documentos recabados de archivos, de bases de datos documentales y obras de referencia especializadas. Una forma de admitir de nuevo, tal y como incide Hernando, que carecen de datos fiables.

A vueltas

Tampoco aclara la respuesta la definición exacta de 'desaparecido forzoso'; un concepto ambiguo que ha provocado diferencias entre los expertos. El historiador Roberto Villa, por ejemplo, afirmaba hace unos meses a ABC que supone que determinados poderes públicos o grupos que cuentan con su aquiescencia privan de libertad a varios ciudadanos sin admitir esa acción, u ocultan la suerte o el paradero de esta.

MÁS INFORMACIÓN

«Ya dejamos, por tanto, el terreno de la Historia para situarnos en el del Derecho Penal. Pero para entrar plenamente en éste, habría que probar que en todas y cada una de las víctimas concurren las circunstancias que permiten calificarlas como 'desaparecidos forzados', esto es, que se ocultara su detención, su paradero o su suerte final», afirmaba el experto. Lo separa, por tanto, del concepto de represaliado.

Límite de sesiones alcanzadas

- El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a la vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos.

Has superado el límite de sesiones

- Sólo puedes tener tres sesiones iniciadas a la vez. Hemos cerrado la sesión más antigua para que sigas navegando sin límites en el resto.

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Iniciar sesiónEsta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete