Cinco dolorosas mentiras mil veces repetidas sobre la entrada de España en la Primera Guerra Mundial

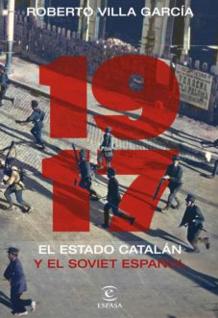

Roberto Villa, autor de '1917. El estado catalán y el sóviet español', analiza en ABC las causas que empujaron a nuestro país a la neutralidad en la Gran Guerra y los entresijos políticos de una era llena de tópicos

El misterio no resuelto del «batallón perdido» que desapareció sin dejar rastro en la IGM

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Iniciar sesiónLos momentos históricos complejos suelen requerir explicaciones, como mínimo, profundas. Por desgracia, para Roberto Villa , historiador y Profesor Titular de Historia Política en la Universidad Rey Juan Carlos, la situación que se vivió en España entre 1914 y 1918 ha sido estudiada de ... forma cuasi infantil a lo largo de un siglo. En nuestras fronteras, hablar de la Primera Guerra Mundial es hacerlo de germanófilos y aliadófilos ; malos y buenos; blancos y negros. Por ello, en su última obra, ‘1917. El Estado Catalán y el sóviet español’, quiso abordar el problema hasta las últimas consecuencias. Y, como a él mismo le sorprendió saber, la realidad era opuesta a los mitos que nos han repetido una y otra vez. Desde el papel del monarca, hasta la falacia de que nos mantuvimos alejados porque las potencias internacionales nos veían como una lacra. Hoy, nos cuenta la realidad; una mucho más intrincada a nivel político y en la que tuvieron relación hasta las Juntas militares.

¿Por qué no entró España en la Primera Guerra Mundial cuando esta comenzó?

Principalmente por la resolución del gobierno liberal-conservador de Eduardo Dato de mantenerse neutrales. Su posición era compartida por el entonces rey, Alfonso XIII, y por casi todos los políticos de los partidos constitucionales, liberales y conservadores. Creían que esa guerra no era asunto de España, pues no rozaba ninguno de sus intereses.

El detonante de esa guerra fue un conflicto balcánico que acabó activando todo el sistema de alianzas europeo hasta convertirlo en otro de carácter mundial. Pero España no figuraba en esas alianzas, aunque tuviera una relación más estrecha con la Entente franco-británica.

Un auxilio poderoso para el gobierno Dato fue la opinión pública que, sin apenas matices, apoyó abrumadoramente la neutralidad.

Se suele decir que España no entró en la IGM porque era una lacra a nivel militar y económico, pero es un mito con el que acaba en su obra…

Sin duda. Francia habría preferido la entrada de España en la guerra, porque la consideraba una gran suministradora de alimentos, minerales, textiles y productos químicos, y podría reforzar el frente del Oeste con un cuerpo de Ejército. Además, la posición geográfica de España era vital para cerrar el bloqueo marítimo contra las potencias centrales. La renovada marina española era, para Reino Unido, un factor relevante. No hay que olvidar que naciones con menos medios que España entraron en la guerra. Precisamente por todo esto, los imperios centrales también intentaron atraer a España o, al menos, mantenerla neutral.

La primera parte de su obra se centra en la crisis de abril de 1917. ¿Cómo era la situación entre España y ambos bandos por entonces?

Cuando Dato dimitió en diciembre de 1915, al perder la mayoría parlamentaria, la situación comenzó a cambiar. Pasó a gobernar el líder del Partido Liberal , el conde de Romanones , que era el único de los políticos constitucionales que quería que España entrara en la guerra al lado de franceses y británicos.

Pese a que no tenía el apoyo de su partido, Romanones tuvo contactos secretos con el gobierno francés, que empujaba al español a imitar a los de Italia y Portugal . Como los gobiernos alemán y austriaco supieron de estos contactos, empezaron a presionar de múltiples maneras para hacer caer a Romanones. La más visible fue la proliferación de ataques de submarinos a los barcos mercantes españoles, que suministraban a franceses y a británicos productos que los alemanes consideraban ‘ contrabando de guerra ’, unas veces con razón y otras sin ella. Pero hubo también operaciones menos visibles.

«La posición geográfica de España era vital para cerrar el bloqueo marítimo contra las potencias centrales»

¿Estuvo Romanones a punto de provocar la entrada de España en la IGM?

Entre febrero y abril de 1917, influido por la actitud de los norteamericanos, Romanones estuvo dispuesto a tomar los ataques a los mercantes españoles como pretexto para romper relaciones con Alemania. Quería que España estuviera presente en la futura Conferencia de Paz, recobrar Gibraltar y anexionarse Tánger. Como el primer territorio era británico y el segundo francés, ni Londres ni París se comprometieron a cederlos. Ofrecieron como alternativa agrandar la Guinea española con una porción del Camerún alemán y el archipiélago de las Carolinas.

La oferta no era precisamente tentadora, pero Romanones siguió adelante. Negoció un convenio comercial para conectar por completo la economía española a la de la Entente . Puso a disposición de los británicos y sus aliados la flota mercante española, e incluso se comprometió a expropiar los buques alemanes y austriacos refugiados en puertos españoles. Cualquiera de estas acciones hubiera supuesto un casus belli con Alemania y, por ello, Alfonso XIII se negó a firmar el convenio sin introducir cambios. Un texto más favorable a España, y sin riesgos, sería aprobado por el gobierno de Dato en octubre de 1917.

Por último, después del torpedeamiento del buque ‘ San Fulgencio ’, en abril de 1917 Romanones quiso enviar un ultimátum a Alemania. España rompería relaciones diplomáticas si otro de sus mercantes era atacado. Sin embargo, sus propios ministros se negaron a apoyarle, y Romanones acabó dimitiendo.

¿Cuál fue el papel de la guerra submarina en todos estos acontecimientos?

Fue importante, pero menos de lo que se señala. De un lado, la marina británica, auxiliada por la del resto de sus aliados, impedía el comercio marítimo de las potencias centrales. De otro, alemanes y austriacos trataban de romper ese bloqueo con sus submarinos y llevarlo además a los puertos franco-británicos. Esto afectaba a las potencias neutrales, que no podían comerciar libremente ni con unos ni con otros.

Pero Romanones intentó involucrar a España en la guerra de manera extemporánea. A partir de marzo de 1917, los alemanes se habían dado cuenta de que los ataques a los buques españoles podían ser contraproducentes y forzar la ruptura de las relaciones diplomáticas entre Berlín y Madrid. Por eso, bajaron el ritmo. De hecho, es curioso que, mientras los alemanes y los austriacos atacaron mes tras mes una cantidad creciente de buques de todas las nacionalidades, los torpedeamientos a mercantes españoles descendieron significativamente, tras el pico de los meses de diciembre de 1916 a febrero de 1917.

¿Hubo posibilidades reales de que España se viera obligada a entrar en el conflicto?

Muy reales. La situación fue especialmente angustiosa entre los días 11 y 19 de abril, con el ultimátum frustrado de Romanones. El propio presidente liberal del Congreso de los Diputados, Miguel Villanueva , advirtió públicamente a Romanones, con los periodistas delante, que la entrada en la guerra sería « la ruina de España » y que contra ella « nos levantaríamos todos ». Dentro del Ejército la situación era igual de convulsa. Muchísimos oficiales no querían ir a la guerra. Las Juntas de Defensa, una organización militar de carácter sindicalista, aumentaron enormemente sus efectivos. Unidades de dos guarniciones, en Barcelona y Palma de Mallorca, se amotinaron contra sus superiores esos días críticos.

Poco se habla de los movimientos políticos de Alfonso XIII, solo nos centramos en la Oficina Pro Cautivos. ¿Fue determinante su papel para evitar que España entrase en el conflicto?

El Rey tuvo un papel diplomático importante, pero compartido con sus gobiernos. Tenía ideas propias, el sueño de convertirse en el mediador de una paz negociada y de convertir a España en la sede de la conferencia internacional. Por cierto, no era germanófilo, como se ha popularizado.

En todo caso, Alfonso XIII es un actor principal, pero no es el factor que está tras todos los sucesos de la política exterior e interna de España. No fue él, sino la rebelión interna del Partido Liberal y la oposición de todos los demás partidos excepto los republicanos y los socialistas (que sí querían la ruptura con Alemania), lo que explica que Romanones fracasara en su intento de abandonar la neutralidad. Es verdad que Romanones apeló al Rey para que sostuviera su política frente al grueso del Partido Liberal. Pero Alfonso XIII se negó a apoyar a un presidente que había perdido la confianza de las mayorías parlamentarias.

¿Es real que la neutralidad impulsó la economía española?

Sí, pero el panorama es menos alentador de lo que se cree. Al principio, la guerra provocó una crisis financiera y comercial grave, a la que se añadió otra de refugiados. El gobierno de Dato capeó el temporal, pero el comercio exterior no se llegó a recuperar del todo. En 1916 se vendía más o menos lo mismo que en 1913, sólo que a mucho mejor precio. A cambio, cada vez había más dificultades para comprar fuera lo que necesitábamos para abastecer a la industria y mantener el transporte marítimo y ferroviario a pleno rendimiento. España entró en recesión en 1914, creció en 1915 y 1916, y entró en una angustiosa estanflación (estancamiento o recesión económica combinada con inflación) en 1917 y 1918. Ahora bien, en comparación con otros neutrales europeos, y sobre todo con los beligerantes, España salió bien parada de aquel desastre .

¿Cree que junio es una fecha clave para el devenir de las relaciones internacionales y la entrada de España en el conflicto?

Más que eso. En junio de 1917, España se incorpora a la revolución continental que ha comenzado en Rusia con los sucesos de febrero y marzo y el derrocamiento del zar. Aquí estalló el pronunciamiento militar de las Juntas de Defensa , que es lo que desencadenó la crisis que España cerrará, in extremis y en falso, en marzo de 1918, cuando Alfonso XIII tapone con el « gobierno nacional » de Maura la desembocadura más evidente de aquella revolución: la dictadura militar.

La operación de Romanones de involucrar a España en la Guerra Mundial fue clave para entender por qué las Juntas de Defensa alcanzaron un apoyo tan alto dentro del cuerpo de oficiales y, sobre todo, por qué acabaron conectando su programa sindicalista a un cambio de régimen que los militares rebeldes pudieran tutelar directamente. Por cierto, Romanones se acabaría vengando del gobierno liberal y neutralista que le sucedió, el de Manuel García Prieto , negándole su apoyo frente a las Juntas y destruyendo definitivamente la unidad del Partido Liberal.

Límite de sesiones alcanzadas

- El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a la vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos.

Has superado el límite de sesiones

- Sólo puedes tener tres sesiones iniciadas a la vez. Hemos cerrado la sesión más antigua para que sigas navegando sin límites en el resto.

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Iniciar sesiónEsta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete