Salen a la luz los primeros restos de la Santa Fe de los Reyes Católicos

Hallan el profundo foso y bloques de tapial de la muralla que protegía la ciudad-campamento fundada para rendir Granada

Descubierto un gran campamento romano en León atravesado por una autovía reciente

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Iniciar sesiónLa toma de Granada era solo cuestión de tiempo. Bien lo sabían los Reyes Católicos cuando en 1491 asentaron sus mesnadas en el Real de la Vega y muy cerca, a solo dos leguas de la capital nazarí, levantaron otro campamento fortificado, el ... Real de Santa Fe, para guarecer a sus tropas si el cerco se prolongaba al invierno. Con la construcción de esta ciudad-campamento, Isabel y Fernando enviaban un intimidatorio mensaje al enemigo: los «más de cincuenta mil hombres de pelea», que cuentan las crónicas que tuvieron allí, no se irían hasta tomar la Alhambra.

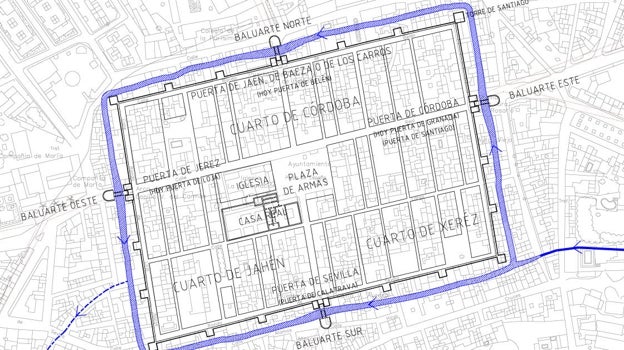

Además, con la edificación de Santa Fe en solo 80 días, los monarcas cristianos alardeaban ante el sitiado Boabdil de su capacidad de erigir en tan breve tiempo una ciudad «torreada y murada, con su caba (sic) y foso, con quatro puertas y en medio la plaza de armas», según describió el cronista Pedro Mártir de Anglería.

-

Se descubre en Pompeya una panadería prisión de esclavos

Ángel Gómez Fuentes

En la sillería del coro bajo de la catedral de Toledo se encuentra la única imagen que se ha conservado coetánea a la fundación de esta histórica ciudad donde meses después se firmaron las Capitulaciones antes del primer viaje de Cristóbal Colón a América. En uno de los tableros (atribuido erróneamente al cerco de Málaga e identificado en 2004 por Luis José García-Pulido y Antonio Orihuela, de la Escuela de Estudios Árabes de Granada (CSIC)) se observa esa «muy buena cerca», con sus «muy buenas cavas» y «muy buenos baluartes» que mencionaba la crónica de Fernando del Pulgar. Un foso y unos muros defensivos que han salido en parte a la luz en una reciente excavación del Laboratorio de Arqueología Biocultural MEMOLab de la Universidad de Granada (UGR).

«Es la primera vez que se documenta arqueológicamente la Santa Fe de los Reyes Católicos», resalta en conversación telefónica José Mª Martín Civantos, profesor de la UGR y coordinador de MEMOLab. El equipo ha intervenido en un solar municipal situado junto a la Puerta de Jaén, una de las cuatro entradas a la ciudad erigidas por las órdenes militares de Santiago, Calatrava y Alcántara y que, en los siglos XVIII y XIX, fueron reconstruidas como capillas.

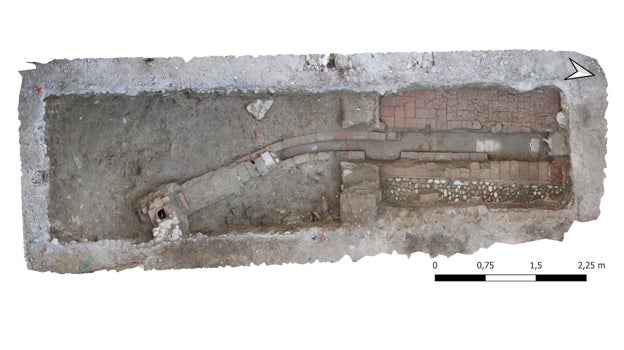

Junto a esta puerta, que «debió ser el acceso principal al recinto amurallado» a juicio de los arqueólogos, han descubierto un foso de dimensiones que supera «con creces» otros medievales estudiados. La zanja defensiva que rodeaba Santa Fe medía unos 13 metros de ancho y aunque se han excavado dos metros de profundidad, se cree que descendería por lo menos hasta los tres metros, ya que a esa cota llegan los fosos de Azpeitia o Elgoibar, por ejemplo, y el de Santa Fe los triplica en anchura. A Antonio de Lalaing, señor de Montigny, le debieron de impresionar cuando visitó Santa Fe en 1501 porque dejó escrito que estaban «hechos de tierra seca» y eran «muy profundos».

A juicio de Martín Civantos, solo la obra del foso revela el «importante esfuerzo» que realizó «un ejército muy potente» para movilizar tantos metros cúbicos de tierra y rellenarlo de agua con una red de acequias. Aunque su principal función era la defensiva, la cava habría servido también como suministro de agua a la ciudad, así como recurso de higiene y sanidad y para combatir posibles incendios, como el que destruyó el campamento vecino del Real de la Vega en el verano de 1491.

Más que una empalizada

En la excavación se han hallado además bloques de tapial de tierra derrumbados de grandes dimensiones, que «muy posiblemente perteneciesen a la muralla de la ciudad», según los arqueólogos. Serían los primeros restos que se conocen de esos muros originales de Santa Fe, cuyo perímetro debía medir unos 1.190 metros.

Dado que fueron levantados en tan poco tiempo, los historiadores pensaron que se construyeron con madera, cubierta para dar mayor robustez, y tanto las reparaciones que requirió el cerco a los pocos años como su completa desaparición después parecían reforzar esta hipótesis. Sin embargo, tras el hallazgo de esos bloques de tapial «podemos corroborar que la muralla de Santa Fe seguramente fue algo más que una empalizada, empleándose una tipología constructiva igualmente rápida de efectuar, pero más resistente», indican desde MEMOLab.

Basándose en la imagen del coro de la catedral de Toledo y en las descripciones de época, que coinciden en que la muralla de Santa Fe tenía almenas, fuertes torres y baluartes, ya en un estudio de 2005 García Pulido y Orihuela apuntaron al uso de bloques de tierra prensada con paja, cantos rodados y cal en su construcción, una conclusión que tras esta actuación arqueológica parece confirmarse.

Al menos, en parte, según explica Martín Civantos. Los bloques de tapial, que no han levantado en esta excavación por falta de espacio, podrían formar parte de un elemento adelantado de la defensa de Santa Fe, «una especie de bastión», pero «aún no sabemos si lo que se hace es defender más las puertas y reforzarlas y el resto de la muralla era de empalizada de madera o la hicieron toda de tapial», subraya el historiador.

Dado que Santa Fe no ha sufrido grandes transformaciones de modernización urbanística, a Martín Civantos le «resulta curioso que no se haya conservado nada de la muralla fosilizada en el caserío o en la trama urbana». De ahí que, aunque las excavaciones han descubierto «más obras de las que en principio se podía especular», el coordinador de MEMOLab cree que no se han disipado del todo las dudas sobre el material utilizado y las técnicas constructivas del cerco.

En 80 días

García-Pulido, de la Escuela de Estudios Árabes de Granada (CSIC), coincide con su colega en que es «muy posible» que la muralla se reforzara en torno a las puertas, con tapial de tierra con cal, pero tampoco descarta que todos los lienzos se levantaran con esta técnica «dentro de los ochenta días» que duró su construcción, según relató Alonso de Santa Cruz en su 'Crónica de los Reyes Católicos' poco después de que aconteciesen estos eventos.

Otros cronistas como Fernando del Pulgar y Andrés Bernáldez coinciden en señalar que el 26 de abril de 1491 comenzó a asentarse el Real de la Vega, el campamento militar efímero protegido con empalizada de madera, que sufrió un devastador incendio el 14 de julio. La tradición ha querido ver aquel incendio como la consecuencia lógica del establecimiento del Real de Santa Fe a menos de un kilómetro al oeste, más robusto, pero ya hay noticias el 30 de abril de ese mismo año sobre la logística establecida por los Reyes Católicos para la construcción de este segundo campamento, concebido inicialmente como un acuartelamiento de tropas protegido por fuertes defensas y cuya trama urbana ha perdurado en la ciudad de Santa Fe.

Dado que debió de edificarse en la primavera-verano de 1491, la lógica constructiva y los tiempos de fraguado del tapial podrían avalar que las murallas, torres, puertas, traveses y baluartes se levantaran en menos de tres meses con la solidez suficiente, al mismo tiempo que se excavaba el foso que lo circundaba. «Las torres de flanqueo no estaban muy alejadas entre sí y los muros que las enlazaban podrían haber sido levantados con tapias encofradas, quizás con grosores menores a las de otros lienzos de murallas en fortalezas más consolidadas», sospecha García-Pulido.

Aunque testimonios más tardíos, como el de Ginés Pérez de Hita en 1595 indicaron que Santa Fe fue cercada por un muro «de madera todo, y luego, por cima, cubierto de lienzo encerado, de modo que parecía una firme y blanca muralla, toda almenada y torreada, que era cosa de ver, que no parecía sino labrada de una muy fuerte cantería», es posible que se emplease el tapial de tierra con cal en ciertos sectores estratégicos o incluso de una manera más amplia.

Cuando el campamento pasó a convertirse en una ciudad, tras la toma de Granada, los elementos militares resultaron molestos. El investigador del CSIC relata que lo primero que se derribaron fueron los baluartes y «es posible que el resto de los elementos defensivos fueran desmontados paulatinamente». El noble italiano Cosme de Médicis, que pasó con su séquito por Santa Fe el 19 de diciembre de 1668, lamentó que a la ciudad «le falte gran parte de la muralla y la zanja esté casi toda llena» y el dibujante que lo acompañaba, Pier Maria Baldi, tomó una vista de Santa Fe desde el suroeste en la que ya no se ven restos de estas construcciones defensivas.

La puerta original de Jaén

Los arqueólogos sí han podido confirmar que la puerta original de Jaén, también conocida como la de Baeza o de los Carros, fue construida con ladrillos y no está retranqueada, como se había creído por no estar alineada con las fachadas de las edificaciones colindantes. Se pensó que la puerta se habría derrumbado en época moderna y se habría reconstruido una nueva unos metros más atrás, pero Martín Civantos destaca que «sigue la misma línea de la muralla».

El derrumbe localizado junto a ella, algo adelantado, podría proceder del baluarte que aparece representado en el coro de la catedral toledana y que García Pulido y Orihuela recogen en sus 'Nuevas aportaciones sobre las murallas y el sistema defensivo de Santa Fe'. Para confirmarlo, los arqueólogos creen necesario «plantear un nuevo sondeo arqueológico al exterior de la actual Puerta de Jaén con la finalidad de identificar parte de la cimentación de la puerta original y comprender el desarrollo del foso en este punto».

Para los investigadores de la Universidad de Granada, su actuación, que fue dada a conocer por primera vez por El Ideal, «ha arrojado luz sobre una serie de cuestiones desconocidas para la ciudad de Santa Fe, como ha sido poder corroborar la existencia del foso en este punto de la ciudad, y la magnitud e importancia del mismo como defensa principal para el campamento de los Reyes Católicos, además de localizar parte de los restos de la puerta original construida en un aparejo de ladrillo, y tapial de tierra».

Para el Ayuntamiento de Santa Fe este es «uno de los descubrimientos arqueológicos más importantes de los últimos años» porque «es la primera vez que se documenta cómo era aquella Santa Fe, donde se produjeron los hechos más relevantes de la Edad Moderna de España: la conquista de Granada y la firma de las Capitulaciones entre los Reyes Católicos y el Almirante Colón».

Límite de sesiones alcanzadas

- El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a la vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos.

Has superado el límite de sesiones

- Sólo puedes tener tres sesiones iniciadas a la vez. Hemos cerrado la sesión más antigua para que sigas navegando sin límites en el resto.

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

SuscribeteRedactora especializada en arqueología y patrimonio. Autora de 'España, la historia imaginada' (Espasa) y coautora, junto con Federico Ayala, de 'La Gaceta olvidada' (Libros.com).

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Iniciar sesión

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Iniciar sesiónEsta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete