El fantasma de los veranos pasados

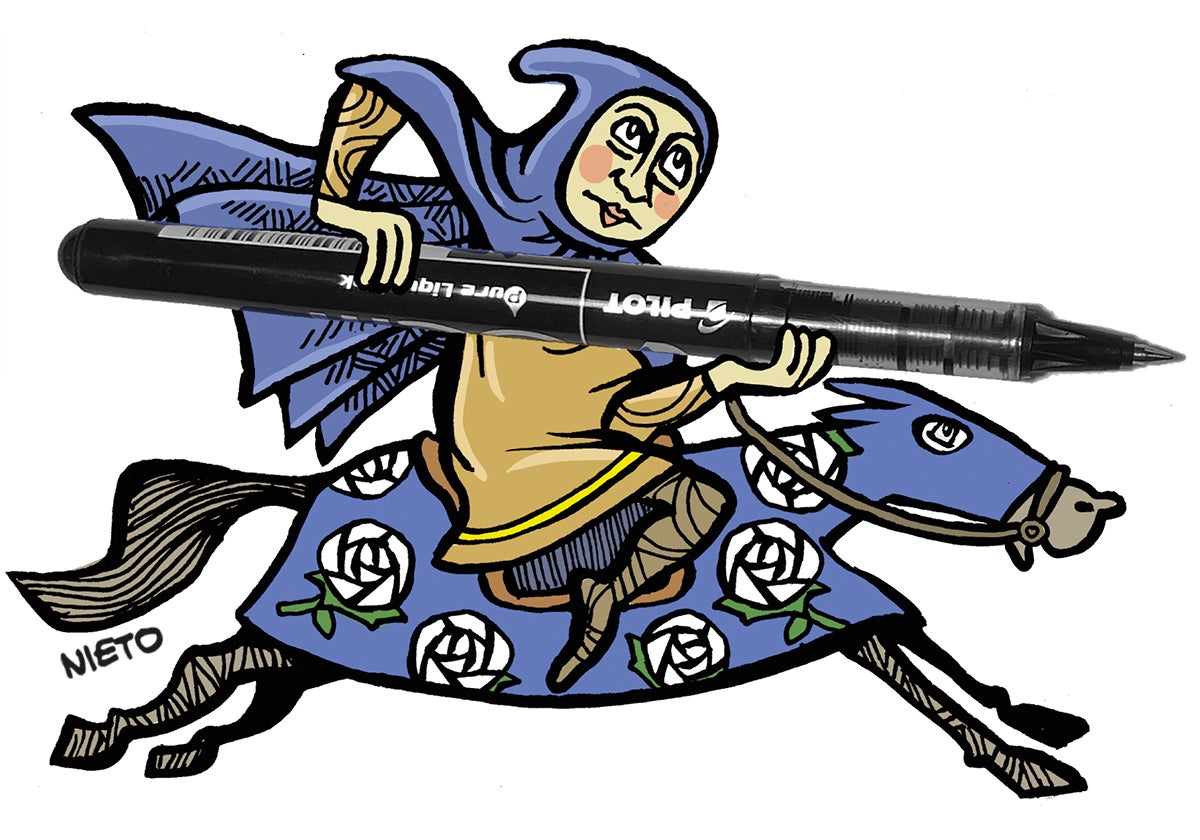

Manuel se inventa un cuento ante la presencia transparente de Rosa, su mujer. Ruidos, dragones, sillas, espadas, recuerdos..., en el nuevo relato de verano de Rodrigo Cortés, ilustrado por Nieto

Un globo no se tira, por Rodrigo Cortés

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Iniciar sesiónCuando dos personas creen estar de acuerdo, suele ser un simple malentendido. A veces es mejor no pensar. Manuel, sin embargo, pensaba; pensaba en general; pensaba de tantas maneras y con tanta seriedad que a menudo las ideas acababan uniéndose en cenefas asimétricas ... que, por puro instinto de supervivencia, se enganchaban a las lámparas o al saliente de cualquier mueble y aguantaban allí cuanto podían. Manuel era incapaz de evitarlo y, desde que vivía solo, en realidad no era un problema. Ya casi nada lo era…

La mujer de Manuel se llamaba Rosa, y la mujer de Rosa se llamaba Paz, sólo que Paz era una idea, una idea tonta que tuvo Manuel un día casi sin proponérselo y enseguida se sacudió de encima, y que desde entonces vive en el estante del cuarto de la lavadora, entre el jabón de Marsella y el suavizante, junto al paquete de bayetas que Rosa abrió hacía tres años y al que aún le quedan dos sin usar, una amarilla y otra azul. Las bayetas se cambian, le decía Rosa cuando estaba viva, a saber para qué, si las cambiaba ella; para que Manuel lo tuviera en cuenta sería, para que no pensara que se cambiaban solas. Yo las cambio, cariño, respondía él. Tú qué vas a cambiar.

Manuel se levantaba cada día a las seis y media, minuto arriba, minuto abajo. Ya no se ponía el despertador, se dejaba guiar por los sonidos. Primero, el del grifo del lavabo, que se le colaba en la cabeza desde la pared, dulce y opaco, para recordarle cada amanecer su materialidad. Luego, el de la ducha. Si se quedaba en la cama un poco más, podía oír los golpes apagados de los útiles de aseo al regresar a la balda o al vaso, el cepillo de dientes, el del pelo, los cajones del mueble blanco pequeño, manipulados con la mayor delicadeza para minimizar el roce. Para entonces solía estar ya abajo, en la cocina, preparando café en la italiana vieja.

Aroma floral intenso

Rodrigo CortésLas dos personas normales se encuentran en la puerta de una tienda, nueva en el barrio, de acceso elegante y sobrio

Mientras lo bebía a sorbos sentado en la mesa de la sala, rodeado de papeles emborronados, oía los pasos del techo, el trajinar de perchas, la puerta del cuarto, que había que abrir un poco para abrir del todo el armario, que a veces golpeaba en la pared. Luego, los zapatos planos bajaban la escalera (Rosa no era ya ninguna niña, había muerto mayor), el cristal de la puerta de la cocina bailaba y el encendedor del gas se enganchaba y funcionaba a la quinta o así, convirtiendo el pellizco de la chispa en fragor sordo: ¡fffggg…! Los sonidos acotaban desde hacía un año su existencia, los límites del propio cuerpo, definían cuanto al fin y al cabo era: un ser rutinario. Como todos.

¡Estoy dándole vueltas a un diálogo cómico!, dijo alzando la voz. Rosa, naturalmente, no contestó. Los pasos se acercaron a la sala desde la cocina. Se oyó el arrastrar de la silla que tenía enfrente, al otro lado de la mesa.

Tengo un cuento en la cabeza.

Rosa nunca había tomado en serio las veleidades de Manuel, pero le había animado a seguirlas, el amor vive en las contradicciones.

Sucedería en la Edad Media, continuó Manuel. Sucederá. En un campamento de guerreros. ¿Te leo lo que tengo?

Un suave tintineo circular. Dos golpes metálicos en el borde la taza.

«Los pasos se acercaron a la sala desde la cocina. Se oyó el arrastrar de la silla que tenía enfrente»

Imagínate un guerrero que quiere luchar por su señor, o por el rey, o algo así, pero es un guerrero pobre. En realidad, puede no ser un guerrero, puede ser un campesino, o a lo mejor es un guerrero caído en desgracia, aún no lo sé, o un aprendiz de guerrero. Imagínate algo así. No tiene espada: o bien nunca la ha tenido o la pierde de alguna manera, y, claro, necesita una, aún no sé de qué tipo (ya me documentaré, da igual porque es un pasaje cómico). O a lo mejor, dijo achinando los ojos mientras rodeaba algo con un Pilot azul, tachaba algo, anotaba algo, a lo mejor es mejor que no quiera luchar por el rey, sino matar un dragón. Mucho mejor, ¿no? Mucho mejor… No pienses en un campamento, entonces, sino en una aldea normal, con gente normal. El hombre es un aldeano a quien se le ocurre que, si consigue matar al dragón que está aterrorizando a la aldea, dejará de ser un desgraciado. Igual hasta será rico. Así que… Manuel se enderezó sin darse cuenta. Así que imagínate la aldea, la fragua, el herrero... Y, claro, al hombre normal, con el pelo sucio y la ropa rota, patatín, patatán, la cara sucia también, que una mañana va a la herrería para recoger por fin la espada, porque la ha dejado encargada, que eso no te lo había contado. ¿Sigo? ¿Te lo leo?

Silencio.

El discreto posar del gres en la madera.

Venga, te lo leo…

El herrero le dice al hombre: toma, tu espada. ¿Es buena?, le pregunta el hombre. No muy buena, pero es tuya. Quieres decir, dice el hombre, que no es lujosa, pero que me hará un gran servicio. No. La he hecho muy rápido. No es muy buena. Ya, pero valdrá contra el dragón (esto lo acabo de cambiar, acuérdate). No creo. Entonces quieres decir que es una espada humilde, sin adornos, que revelará su verdadero poder en el combate, cuando le llegue la hora. No lo creo, es una espada barata. Y ¿se puede saber por qué me das una espada así? Es la que puedes pagarte, es la que te he podido hacer con el dinero que me has dado. El hombre baja los brazos, muestra las palmas y dice: pero ¿me servirá de algo? Y el herrero contesta: supongo que es mejor que nada.

Manuel levantó la cabeza, ilusionado. Expectante.

¿Qué te parece?

Silencio.

Devolvió la mirada al papel, dibujó en él nuevos óvalos, subrayó algo, anotó algo. Y pasó el resto de la mañana escribiendo, más concentrado aún después de oír cómo Rosa descolgaba el abrigo, cogía las llaves del cuenco y salía de casa. Pum.

Rosa había muerto hacía doce meses, un poco más, el 23 de julio del año anterior, día de santa Brígida de Suecia, visionaria y mística, y de san Apolonio, obispo normal. A Manuel no se le había olvidado. Habían sido cincuenta y tres años de matrimonio, dos de noviazgo y quince de tender el uno al otro sin saber aún que existían. Antes de jubilarse, Manuel había sido funcionario del ayuntamiento (de los buenos, de los atentos) y Rosa maestra de escuela en un pueblo cercano, al que iba en un Toyota Yaris rojo de segunda mano que servía para eso y para nada más. Cuando se iban a Altea de vacaciones, usaban el coche grande, el Octavia gris de Manuel, que en realidad era de los dos y que conducía más Rosa, porque él se cansaba, aunque ahora preferían el tren, derechito a Alicante primero, muy cómodo, y el ALSA al llegar, con vistas a la costa, sobre todo cerca ya de Altea.

«El hombre entra en la cueva, intentando no hacer ruido, y ve que el dragón duerme al fondo, haciendo la digestión»

Llevaban tiempo sin ir, claro. Primero, por lo de la enfermedad de Rosa. Y luego por lo de la muerte. Manuel, que la había cuidado hasta el final, cuidaba ahora su recuerdo, al fin y al cabo era escritor, o lo era más o menos, aunque no se supiera.

Lo que se prendía a los muebles de la casa no eran, sin embargo, las memorias, sino las ideas. Son cosas distintas.

Por ejemplo.

La tarde en la que se conocieron en las fiestas de Candelario (la Candelaria no, las otras, las de la verbena de julio), cuando ella estudiaba en Salamanca y él perdía el tiempo en Béjar con amigos, quedaba a salvo en su cabeza, cada día más brillante. Eso es un recuerdo. Pero lo que por una astillita mal rebajada ocupaba el vacío a la derecha de la Larousse era el instante fugaz en que le dio por pensar en Gloria Laso cuando vio a Alfredo Landa en la tele, a saber por qué; ni siquiera el instante, la idea pura. Y lo que se enredaba (unida a otras) a la segunda llavecita de la alacena verde de la entrada era la noción reveladora de que natillas y Antillas se parecen. De eso vivía rodeado Manuel.

Manuel nunca quiso ser escritor, sólo escribir, aunque alguna vez se había figurado en la Feria del Libro, delante de alguna cola, al sol, firmando como un loco con la boca más curva que la bandera de Mauritania. Un año, incluso le tentó culpar a Rosa por no apoyarlo, hasta que ella lo miró un buen rato y le hizo de espejo. No hicieron falta palabras, sólo la mirada esa que ponía la Sardá (que durante mucho tiempo cupo muy bien en la panera). Él volvió a su vagar aéreo y al ayuntamiento, y ella a sus niños y a quererlo mucho, que es lo que había hecho siempre, cuidarlo cuando se ponía malo (antes, quien enfermaba era él); Rosa era su molde y él el de Rosa, los dos estaban tan a gusto. Con sus cosas. Bien.

Manuel escribía más ahora, claro. Tanto como podía. Tenía más tiempo, salía menos, había dejado de comer con vino. Estaba mejor en casa, se sentía menos solo allí, en las Bodas de Plata de Santander, con los padres de ella, que siempre les reprochaban que no hubieran tenido hijos, aunque sabían de sobra que ella no podía. Qué complicados los padres de los hijos sin hijos, pensaba Manuel, una idea demasiado abstracta para una guirnalda, pero perfecta dentro de un zapato, si se enrollaba bien. Rosa también pensaba cosas, y a veces las decía en alto: qué bien vestimos en Santander, decía, hasta en verano, decía, un poco mejor que en León y un poco peor que en Bilbao, pero muy bien en los tres sitios. Manuel no replicaba, sólo tomaba nota y, un par de días más tarde, alguien hablaba como ella en algún cuentecillo intrascendente o en alguna canción sin música, que es como llamaba Manuel a los poemas. Por pudor. También veía dormir a Rosa en la tumbona del camping de Ochagavía, a la sombra de una morera, aplastándose un mosquito contra el cuello con esa cara de reñir que ponía de joven (aunque lo que acababa enganchado al pasamanos era haberla imaginado con una raqueta de tenis).

Manuel se adormilaba así…

Dos horas y doce minutos después, los zapatos volvían a casa, la puerta de entrada se abría y cerraba. ¡Pum! Más fuerte que antes. El cuenco de las llaves se desplazaba al recibir y escupir el llavero, el abrigo caía al suelo desde el perchero… Los pasos subían la escalera, se hacían opacos, los zapatos se arrumbaban sin cuidado contra algún rincón. Manuel pensó en subir, pero, si Rosa estaba así, era mejor dejarla, lo sabía bien. Ya bajaría ella. Ya le diría, si quería, qué tal en el médico.

Cuando los pasos, de fieltro ahora, bajaron, a Manuel le pareció mejor no hablar. No preguntar nada.

El arrastrar de la silla, más seco que por la mañana.

Un leve tamborileo en el hule.

Ya lo tengo. ¿Te lo leo?

De nuevo el tamborileo.

¿Quieres que te lo lea?

Silencio.

Te lo leo…

Hay silencios y silencios.

«Los veranos se han hecho hostiles, últimamente. Los dos últimos. Este»

Te hago un resumen, entonces. ¿Te acuerdas del aldeano de la espada? Te acuerdas. Pues verás... El caso es que el aldeano se queda con la espada, ¿qué va a hacer? Y sube a la montaña del dragón, en la que hay una cueva con un tesoro. Ya sabes. Así que el hombre entra en la cueva, intentando no hacer ruido, y ve que el dragón duerme al fondo, haciendo, seguramente, la digestión, porque en la aldea faltan vacas, y hasta una persona o dos (tampoco es que las familias hayan montado mucho escándalo, no vayas a creerte, gente del montón, aunque hay que digerirlos igual). La cosa es que el hombre avanza de puntillas, patatín, patatán, pero claro, el suelo está lleno de monedas, copas, coronas y así. Collares. Y, claro, ruido hace, pero el dragón no se despierta. El dragón es un dragón mediano, tampoco te imagines un dragón enorme, pero vamos, que es un dragón. Y el hombre llega donde el dragón y ve que tiene el estómago apoyado en una silla de oro, o bañada en oro, o lo que sea, así, inclinada, y ve que junto a la silla hay una lanza de oro, no sé por qué será de oro, será un regalo o algo, un regalo entre reyes, pero vamos, que la lanza es buena y apunta hacia arriba, bien enterrada en el tesoro. En dirección al dragón. Sin tocarlo. Así que el hombre le da una patada a la silla, el dragón cae, se clava la lanza en el corazón y, patapam, muerto. Sin un eructo ni nada. El hombre baja la montaña y va directo donde el herrero. Y le dice: ya está, ya lo he matado. ¿Te ha servido la espada? En realidad, no. Normal, me habría sorprendido, ¿la llevaste de todos modos? Sí. ¿Te dio fuerzas? No sabría decirte. Y ¿con qué mataste al dragón? Es largo de explicar, pero con el pie, patapam. Y ¿estás contento? No sabría decirte. Por un lado, soy rico. Por otro, ¿qué me costaba a mí haberle dado a la silla con la espada? Todo habría sido igual, pero habría tenido sentido.

Manuel levantó la vista. ¿Te gusta?, preguntó casi sin pausa.

Silencio.

Y ¿sabes qué pasa después?

La silla chirría en el parqué. El fieltro se va a la cocina, más calmado. El fuego se enciende a la tercera. La tetera araña el hierro de la cocina de gas.

Manuel entra detrás del ruido. No se atreve a separar la vista del folio.

Lo que pasa después es que el hombre le devuelve la espada al herrero, ni él mismo sabe por qué. Y le dice: toma, por si encuentras a alguien que sepa para qué es.

Manuel siente que ha dado con algo. Se le ocurre una variación. Regresa medio entusiasmado a la sala, a por el Pilot. Sube la voz.

¡Ya sé que no es gracioso, pero no tiene que serlo, ¿no?! ¡Intento que sea gracioso al principio y que luego haya que pensar un poco! ¡Está bien, ¿no te parece?! ¡¿O muy abierto?! ¡¿Te gusta?! ¡¿Cómo lo ves tú?!

Los pasos vuelven a la sala. La silla. La taza. La cucharilla… Manuel puede sentir casi cómo le toman la mano. Cierra los ojos.

En el alféizar de la ventana silba un mirlo, tal vez un aprendiz de escritor. Refresca, igual que en Santander, un alivio inesperado en un verano hostil. Los veranos se han hecho hostiles, últimamente. Los dos últimos. Este. Pero el tiempo cambia, ¿no? Sube y baja. Patatín, patatán. A veces llueve…

Una brisa clara le revuelve el poco pelo que le queda. Se acercan nubes oscuras. El aire se abre un poco.

Qué bien visten las de Santander, piensa.

Y, esquivando una ideílla sujeta apenas a la mesa, encierra con el Pilot un párrafo que no quiere olvidar. Y sigue adelante. Siempre adelante.

Límite de sesiones alcanzadas

- El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a la vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos.

Has superado el límite de sesiones

- Sólo puedes tener tres sesiones iniciadas a la vez. Hemos cerrado la sesión más antigua para que sigas navegando sin límites en el resto.

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Iniciar sesión

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Iniciar sesiónEsta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete