Fontcalent, donde la locura purga entre rejas

ABC ha visitado el psiquiátrico penitenciario de Alicante, el mayor de España y el único en el que hay mujeres. Sólo 37, de los 391 internos. Ninguno está condenado porque son enfermos, inimputables: robaron, mataron, secuestraron

«Cuidado con la comida. Te pueden envenenar. A mí me lo hacen con las pastillas después de haberme secuestrado. Los manda la secta, los que violaron a mi hija; los policías y los jueces les conocen y no hacen nada porque también son del ... grupo. Está todo en esta dirección de internet». Las historias reveladas a medias, los perseguidores, las confabulaciones son elementos habituales en las conversaciones del Hospital Psiquiátrico Penitenciario de Fontcalent, igual que las voces, el delirio, las depresiones, los temblores, las miradas extraviadas... La página web que nos desliza Paco a escondidas, mientras clava un cincel en un tronco, es el esbozo de una vida rota por la enfermedad. Habla de él, Francisco Villate, y de su niña Aitana; de secuestros, agresiones sexuales, testigos de Jehová, perversiones. No revela nada sobre su trastorno delirante, sus amenazas de muerte, su potencial peligro, su internamiento y su incapacitación legal.

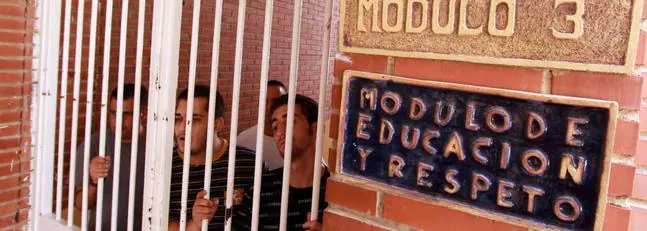

Entre los muros de Fontcalent viven 391 internos, algunos autores de crímenes que llenaron páginas de periódicos y horas de televisión como Francisco García Escalero, apodado «el Matamendigos», la doctora Noelia de Mingo o el parricida de Santomera. Es el centro de referencia nacional por el volumen de pacientes. Tres módulos de hombres, uno de mujeres (el único en España), una enfermería y el departamento de agudos, un eufemístico nombre para un lugar que sirve como dique de contención a los brotes de la locura. Cuando la agresividad pasa y los fármacos actúan los pacientes vuelven a sus celdas. En medio, patios, ambientes talegueros dulcificados por sus moradores con pequeños jardines, salpicados de algún comedor impoluto, talleres de artesanía, de televisión, de informática, de cerámica, biblioteca, sala de lectura, grupo de teatro y música. A la entrada de cada módulo los irremediables barrotes y cerraduras; puertas metálicas que se cierran a nuestra espalda para recordar que estamos en una cárcel, psiquiátrica, pero cárcel sin duda.

No sabían lo que hacían

Sus presos fueron juzgados, no condenados. Aunque la sangre corrió por las manos de muchos de ellos, sangre de hijos, de padres, de hermanos, de esposas, sangre muy querida en un alto porcentaje, el tribunal consideró que no sabían lo que hacían, que sus facultades estaban anuladas por la enfermedad mental. Son inimputables. Aun así tienen que pagar, cumplen una «medida de seguridad», en ocasiones tantos o más años que si hubieran ido a parar a una prisión convencional. El veterano del centro, que está a punto de salir, lleva veinte años internado, como los peores terroristas. Cometió un asesinato, pero sufría esquizofrenia paranoide.

En Fontcalent hay una norma no escrita según la cual los hechos sucedieron a rachas y se cuentan como tal: fragmentados, falsificados por el recuerdo. «Sois unos corruptos y tú el primero, director. No me vais a encerrar más, me voy a mi pueblo. ¿Tú eres la periodista? Te van a mentir y como te descuides ya no te dejan salir. Voy a hablar con el presidente y con los jueces». Salvador, que un día fue policía, a veces ni se acuerda. Tampoco de que asesinó a su mujer, sólo las voces que oye están siempre presentes. Acaba de regresar al centro, directo al departamento de agudos. «Ni dos meses ha estado fuera. Se marchó con su madre y su hermana, muy recuperado, le faltaban dos años para salir definitivamente. Está claro que no ha tomado la medicación y ha empeorado muchísimo», explica decepcionado el gerente del psiquiátrico, Miguel Martín, médico de formación, mientras aguanta con una sonrisa los insultos que le dirige Salvador. Sus compañeros de patio se burlan a sus espaldas y el antiguo policía les clava una mirada fiera, nublada por los fármacos.

El gerente habla del eterno problema de los enfermos mentales: el abandono del tratamiento. Angelo Coratenuto está en Fontcalent. Ya había pasado por el centro por sus brotes de esquizofrenia en los que acababa moliendo a palos a su madre, el objeto de su delirio. Salió y dejó de tomar los fármacos, volvió a consumir droga y alcohol. Una noche de abril decapitó a la única persona que cada día le recordaba que sus pastillas eran la solución. Se paseó por toda Santomera con la cabeza de su madre envuelta en un trapo, diciéndole al oído lo mucho que la quería y que ya por fin estaba en silencio. Angelo no quiere hablar, no quiere recordar; únicamente lo hace con el psiquiatra y el psicólogo.

Sólo un tres por ciento de los enfermos mentales cometen actos violentos, casi siempre cuando no están tratados o han abandonado los psicofármacos, pero a duras penas ellos y sus familias logran soslayar la continua estigmatización. No hay pastillas a la vista en las zonas públicas de Fontcalent; sin embargo los neurolépticos como la risperidona, la olanzapina o la amisulprida entran con la misma frecuencia que las barras de pan. Ocho psiquiatras, cinco de ellos contratados a tiempo parcial, cuatro psicólogos y seis terapeutas lidian con el día a día de las psicosis, las esquizofrenias, las paranoias y los cuadros depresivos que presentan la mayoría, sin olvidar las drogas y el alcohol que han acabado por arruinar los ya torcidos renglones de muchas de estas biografías. Como la de Enol, tan lejos de su Asturias natal, rapeando a todas horas para cumplir su sueño. Veinteañero y despojado de juventud a golpe de pastillas y droga, de brotes violentos.

Un resquicio de esperanza

Está en un submódulo terapéutico para el tratamiento de la patología dual (toxicomanía y enfermedad mental). Son 25 hombres, con una media de 30 años, algunos más niños que adultos, como Juan, Enol o el noruego Sten. El centro ha decidido apostar por ellos: las celdas están abiertas todo el día, toman su medicación sin que nadie les obligue a hacerlo; en el patio del módulo se levanta una insólita barbacoa —prisión y fuego son un binomio contraindicado—; asisten a clase, al gimnasio, a talleres, una actividad permanente que les ayude a no machacarse con pensamientos negativos.

Cada día, con un poco más de autonomía, se preparan para salir y regresar al supuesto mundo de los cuerdos. Sten Henriksen, 25 años, cuenta que ha nacido otra vez. Sus padres le mandaron a España para que se desenganchara de la heroína, aconsejados por un médico. Salió del centro y se lanzó a beberse el mundo, aparcando su doble enfermedad. «No sabía una palabra de español ni tenía dinero. Me lo metía todo, bebía, no tomaba medicación, y me prostituía con hombres. Maté a un cliente que me maltrataba. Casi no lo recuerdo. Es como si lo hubiera hecho otra persona». Ahora sonríe con una fragilidad que arrincona las oscuridades de su pasado tan próximo. «Estoy pendiente de extradición, tengo apoyo de mi familia y quiero ser enfermero. Me he curado». El submódulo de duales resulta un remanso en la turbulencia de Fontcalent, quizá porque quienes lo habitan son muy jóvenes y no han sucumbido a la enfermedad y al tiempo.

Todo lo contrario que el módulo 2, el del deterioro institucionalizado. Sus envejecidos pacientes han elegido el quietismo, la emigración interior; algunos ronronean al sol o se acuestan contra la pared, despojados por momentos de rasgos humanos. Muecas, temblores, miradas extraviadas y un desapego que se percibe definitivo. Si algo los ata aún a la realidad apenas se percibe. «Es un logro conseguir que se aseen, que se centren en una actividad, que tomen las medicinas», aclara Paco, funcionario reconvertido en educador que reparte reprimendas y sonrisas por igual. En el módulo 2 actúa un pintoresco grupo flamenco, al que se ha sumado un subsahariano y un suramericano que se achuchan como dos niños. Una monitora los graba. Es el taller de televisión. Al otro lado del cristal comparten cubículo los artesanos —cerámica, cuero y madera—. De las manos temblonas de Alejandro salen pequeños juguetes y tablas de cortar. Sufre una severísima discapacidad mental que le dificulta la vocalización. «Este mes no he cobrado, director, qué guapa su hija», le dispara al gerente arrastrando las sílabas. Porque en Fontcalent conviven enfermos puros, enfermos agudizados por la droga o el alcohol y también pacientes con retraso mental. «Es un cajón de sastre», concluyó un estudio de la Fiscalía alicantina, y cada vez se parece más a un geriátrico, debido a que las condenas se alargan porque fuera no hay recursos

Una pata de la aberración del sistema. Jueces de toda España envían a sus presos al psiquiátrico alicantino porque la sanidad no dispone de otra alternativa para ellos. Según un estudio de Instituciones Penitenciarias, el 17,6 por ciento de las personas ingresadas en cárceles españolas tienen antecedentes de haber padecido algún trastorno mental, uno de cada cuatro reos.

Hora tras hora, visita tras visita, el gerente escucha la misma cantinela. «¿Qué hay de lo mío, don Miguel? ¿Le llegó mi papel? ¿Sabe algo de mi permiso? ¿Qué pasó con mi paga?» No es un mundo de solidaridades, o sí, pero cada interno tiene lo suyo, su asidero al mundo exterior: una salida, una carta, un cambio, una llamada pendiente, un dinerillo por cobrar, un paquete que recibir... Algunos se percibe que no tienen nada. Fontcalent es su única casa, su única familia, el núcleo de sus amistades forzosas. En el patio del 2 está plantado Francisco García Escalero, «el Matamendigos», amable, huidizo, maltratado, mucho más envejecido de lo que atestiguan sus 55 años. «Está bastante enfermo. El alcohol ha acabado con él y ha agudizado la enfermedad», aclara el gerente. Formalmente sus brazos nervudos y tatuados se encargan de sacar la basura, siempre dispuesto a ayudar; los mismos brazos que segaron vidas desgraciadas como la suya. De esas muertes no se habla. Ni siquiera los funcionarios. «Es mejor no saber lo que han hecho, son crímenes muy horribles que te condicionarían demasiado».

Hay fiscales, como Fernando Santos Urbaneja, que a los crímenes que esconden los pacientes de Fontcalent, los consideran «delitos provocados por la Administración, en el sentido de que hay una inhibición, un fallo de los recursos». El trinomio se cumple con demasiada frecuencia: enfermedad sin tratar, brote psicótico y delito; tantas veces contra los seres que más quieren. «Quemó a su novia con gasolina; le clavó un cuchillo en el corazón a su hermano; apuñaló a su padre; atropelló a su hijo...». Por esos vínculos de amor y sangre, muchos se han quedado solos, su familia ha sido incapaz de perdonar, no tienen contacto con nadie. Sólo Fontcalent. Las visitas, cualquier visita es un aliciente.

«Prevalece el tratamiento sobre el régimen penitenciario, cuidamos de enfermos, eso no podemos olvidarlo», recalca Miguel. Calla por prudencia que ha vivido más que enfrentamientos con algunos funcionarios, extralimitaciones con los pacientes que incluso llegó a denunciar el capellán del centro en un juzgado. Calla sobre los suicidios que han tenido lugar entre esos muros y sobre las carencias de un sistema que arrincona y priva de libertad a aquellos individuos que nos inspiran temor.

Pablo, septuagenario, nos despide por enésima vez. Enjuto como un sartal, nadie le espera fuera de Fontcalent, por eso se aplica con las plantas como un niño en su cuaderno. «Pablo para servirle a usted y a España, a Dios y a usted. ¿Don Miguel, qué hay de lo mío?».

Noelia de Mingo, «jefa» del módulo de mujeres

Ángeles, educadora en el módulo de mujeres de Fontcalent, protege a sus 37 chicas como una madre. «Aquí no se habla de lo que ha hecho nadie. Estamos para curarnos —personaliza—, no para recordar lo que pasó». Es una de las funcionarias que sale al exterior con las internas del centro. Son las salidas terapéuticas, más de 7.000 al año autorizadas por el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria: excursiones en grupo, comida en el campo, con la familia, con ONG, con educadores. Se consideran fundamentales para la normalidad de los enfermos. La doctora Noelia de Mingo ha participado en varias. En apariencia su esquizofrenia paranoide que la llevó a acuchillar a ocho personas, tres de ellas hasta la muerte, en la Fundación Jiménez Díaz, ha mejorado. Apenas un imperceptible pero continuo movimiento de labios, como si mascullara pensamientos. Noelia habla con soltura sobre su cometido, presidenta del módulo de mujeres, y sus estudios de Psicología, sobre el taller de peluquería y música. El resto es pasado, enfermedad y locura. Fue absuelta por enajenación mental, pero debe cumplir una medida de seguridad en el psiquiátrico durante 25 años. Cuenta con todo el apoyo de su familia, con la que ha salido del centro y la visita con frecuencia y mantiene una buena relación con sus compañeras. Entre ellas, Begoña, con una vida marcada por las drogas y la enfermedad. Tiene un hijo pero como si no lo tuviera. Una familia que ya no existe. Un cuchillo clavado en el corazón acabó con esa relación para siempre.

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Iniciar sesiónEsta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete